Suchergebnisse für

"buen vivir"

Wir haben 5.287 Ergebnisse für Ihre Suchanfrage gefunden.

Die Konterrevolution ernst nehmen. Überlegungen zum Putsch in Bolivien und seinen Folgen

Der 10. November 2019, der Tag, an dem Evo Morales seinen Rücktritt erklärte, markiert eine ähnlich tiefe Zäsur in der Geschichte Boliviens wie seine Wahl zum ersten indigenen Präsidenten Ende 2005 – diesmal jedoch ...

La droga

La más inofensiva,

la más sana,

la que nunca produjo salpullido a nadie;

la que hasta ahora que yo sepa

a nadie le ha pasmado la alegría;

la pájara, ...

Bolivien: Evo Morales kündigt Joint Venture mit deutscher Firma

Anfang der Woche vermeldeten deutsche Medien, dass die Regierung Boliviens ein Projekt zum Lithiumabbau im Salar de Uyuni gestoppt habe. Der Abbau sollte in einem Joint Venture zwischen dem bolivianischen Unternehmen YLB und der Firma ACI Systems aus Baden-Württemberg erfolgen. Am 2. November erließ nun Präsident Evo Morales das Decreto Supremo No. 4060, mit dem das im Dezember vergangenen Jahres erlassenen Decreto Supremo No. 3738 über das transnationale Joint Venture außer Kraft gesetzt wird. Der Chef von ACI Systems hatte aus den Medien von der Vertragsaufkündigung erfahren und äußerte gegenüber der Presse, er könne diese nicht nachvollziehen. In Bolivien selbst war die Überraschung wohl nicht ganz so groß. Bereits seit Monaten protestieren Initiativen in Potosí, dort lieg das Abbaugebiet, gegen das Projekt; zum einen wegen der befürchteten negativen Folgen für die Umwelt und zum anderen, weil der dem Departement zugedachte Anteil an den Einnahmen ihres Erachtens zu gering ist. Die Initiativen, vor allem das Bürgerkomitee Comcipo, werfen der MAS-Regierung vor, in kolonialistischer Manier die Ressourcen des Landes zu plündern und auszubeuten. Der Protest war im Oktober mit dem erklärten Ziel forciert worden, die Regierung zur Rücknahme des Dekrets 3738 zu zwingen. Das hat der nach Vorwürfen des Wahlbetrugs unter Druck stehende Evo Morales nunmehr getan. (Bild: Quetzal-Redaktion_fq).

Anfang der Woche vermeldeten deutsche Medien, dass die Regierung Boliviens ein Projekt zum Lithiumabbau im Salar de Uyuni gestoppt habe. Der Abbau sollte in einem Joint Venture zwischen dem bolivianischen Unternehmen YLB und der Firma ACI Systems aus Baden-Württemberg erfolgen. Am 2. November erließ nun Präsident Evo Morales das Decreto Supremo No. 4060, mit dem das im Dezember vergangenen Jahres erlassenen Decreto Supremo No. 3738 über das transnationale Joint Venture außer Kraft gesetzt wird. Der Chef von ACI Systems hatte aus den Medien von der Vertragsaufkündigung erfahren und äußerte gegenüber der Presse, er könne diese nicht nachvollziehen. In Bolivien selbst war die Überraschung wohl nicht ganz so groß. Bereits seit Monaten protestieren Initiativen in Potosí, dort lieg das Abbaugebiet, gegen das Projekt; zum einen wegen der befürchteten negativen Folgen für die Umwelt und zum anderen, weil der dem Departement zugedachte Anteil an den Einnahmen ihres Erachtens zu gering ist. Die Initiativen, vor allem das Bürgerkomitee Comcipo, werfen der MAS-Regierung vor, in kolonialistischer Manier die Ressourcen des Landes zu plündern und auszubeuten. Der Protest war im Oktober mit dem erklärten Ziel forciert worden, die Regierung zur Rücknahme des Dekrets 3738 zu zwingen. Das hat der nach Vorwürfen des Wahlbetrugs unter Druck stehende Evo Morales nunmehr getan. (Bild: Quetzal-Redaktion_fq).

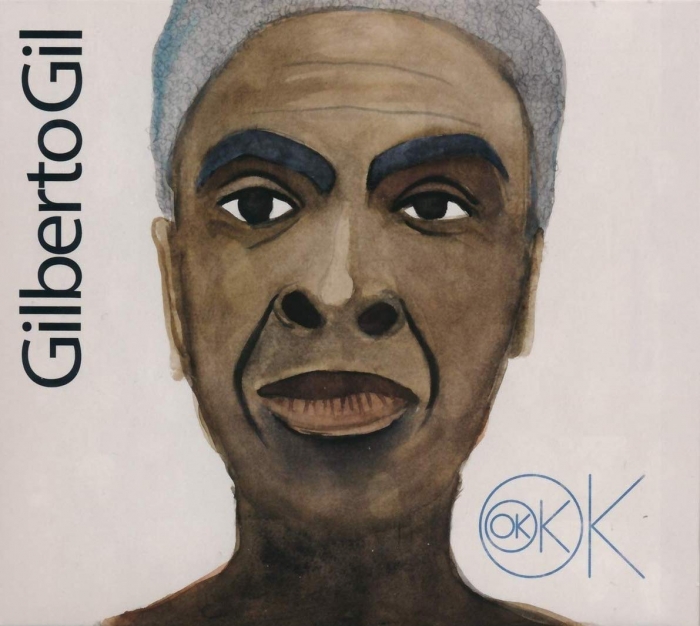

Gil, Gilberto: Ok ok ok

Gilberto Passos Gil Moreira (Salvador de Bahia, 1942), besser bekannt als Gilberto Gil, legte vor kurzem ein neues Album auf, das nicht nur durch einen über 50-jährige Laufbahn der brasilianischen Legende, sondern auch durch die Hochwertigkeit seiner einzelnen Songs geprägt ist. Dem Liedermacher, der außerdem mehrmals ...

Argentinien: Neuer Präsident Alberto Fernández wurde gewählt

Am vergangenen Sonntag wählte Argentinien sein neues Staatsoberhaupt. Dabei setzte sich der Kandidat der Partei Frente de Todos (FT), Alberto Fernández, gegen den aktuellen Präsident Mauricio Macri (Juntos para el Cambio – JC) durch. Während die Kandidaten der FT, Alberto Fernández und die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, 48,1% der Stimmen erhielten, gingen an den Kandidaten des Bündnisses JC, Mauricio Macri und Miguel A. Pichetto, 40,4% der Stimmen. Auch wenn der aktuelle Präsident Macri auf einen höheren Stimmenanteil als bei den Präsidentschaftsvorwahlen vergangenen August kam, reichte dieser nicht aus, um zum zweiten Wahlgang zu gehen. Die Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten zeigen die Ablehnung von Macris Regierungsprogramm – wobei die Mehrheit der Stimmen in 17 der insgesammt 23 Wahlbezirken an Fernández-Fernández ging. Die aktuelle Regierung hinterlässt ein düsteres Szenario. Das ist wohl ein Verdienst der bislang umgesetzten rechtskonservativen Maßnahmen – zugleich kennzeichnend für den Machtwechel in Argentinien, der nahezu einer „Politik der verbrannten Erde“ ähnelt. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse versicherte der gewählte Präsident Alberto Fernández, dass die Regierung wieder vom argentinischen Volk übernommen wurde. Der zwischen 2003 und 2008 als Kabinettsleiter tätige Jurist äußerte seinen Wunsch nach einem solidarischeren, gerechterem Land. Ob dies durch die Umsetzung von entsprechenden Regierungsmaßahmen in den nächsten vier Jahren geschieht, wird sich zeigen. (Bild: Quetzal-Redaktion, solebiasatti).

Am vergangenen Sonntag wählte Argentinien sein neues Staatsoberhaupt. Dabei setzte sich der Kandidat der Partei Frente de Todos (FT), Alberto Fernández, gegen den aktuellen Präsident Mauricio Macri (Juntos para el Cambio – JC) durch. Während die Kandidaten der FT, Alberto Fernández und die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, 48,1% der Stimmen erhielten, gingen an den Kandidaten des Bündnisses JC, Mauricio Macri und Miguel A. Pichetto, 40,4% der Stimmen. Auch wenn der aktuelle Präsident Macri auf einen höheren Stimmenanteil als bei den Präsidentschaftsvorwahlen vergangenen August kam, reichte dieser nicht aus, um zum zweiten Wahlgang zu gehen. Die Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten zeigen die Ablehnung von Macris Regierungsprogramm – wobei die Mehrheit der Stimmen in 17 der insgesammt 23 Wahlbezirken an Fernández-Fernández ging. Die aktuelle Regierung hinterlässt ein düsteres Szenario. Das ist wohl ein Verdienst der bislang umgesetzten rechtskonservativen Maßnahmen – zugleich kennzeichnend für den Machtwechel in Argentinien, der nahezu einer „Politik der verbrannten Erde“ ähnelt. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse versicherte der gewählte Präsident Alberto Fernández, dass die Regierung wieder vom argentinischen Volk übernommen wurde. Der zwischen 2003 und 2008 als Kabinettsleiter tätige Jurist äußerte seinen Wunsch nach einem solidarischeren, gerechterem Land. Ob dies durch die Umsetzung von entsprechenden Regierungsmaßahmen in den nächsten vier Jahren geschieht, wird sich zeigen. (Bild: Quetzal-Redaktion, solebiasatti).

Onetti, Juan Carlos: Die so gefürchtete Hölle – Fünf Geschichten

Das Leben war immer schwierig und schön gewesen, nicht zu ersetzen, und der Fürst Orsini hatte die fünfhundert Peso nicht. Das Ganze ist ein einziges Scheitern, nicht nur für den Fürsten Orsini. Dieser Orsini unbestimmbarer Herkunft und möglicherweise Fürst, ist nichts weiter als ein Impresario, der mit einem Ringer – dem Weltmeister – durch die Welt ...

Lateinamerika: Bischöfe „for Future“ – ein neuer „Pacto de las Catacumbas“

Insbesondere die an der Theologie der Befreiung Interessierten werden sich erinnern, dass am 16. November 1965, unmittelbar nach dem II. Vatikanischen Konzil, etwa 40 lateinamerikanische und einige europäische Bischöfe in den Domitilla-Katakomben in Rom den Pacto de las Catacumbas für die „Kirche der Armen“ unterzeichneten, dem sich später weltweit 500 Bischöfe anschließen sollten. Die damalige „graue Eminenz“, der brasilianische Erzbischof Dom Hélder Cámara, hatte für diesen Pakt den Text verfasst. Mehr als fünfzig Jahre danach, am 20. Oktober 2019, wurde in denselben Katakomben und wieder durch eine Gruppe von etwa 40 Bischöfen (der Synode der Bischöfe für die pan-amazonische Region) ein zweiter Pakt geschlossen: der Pacto por la Amazonía. In ihm verpflichten sich die Bischöfe zu einer „integralen Ökologie“ und zum Schutz des amazonischen Regenwaldes. Gleichzeitig erneuern sie damit ihre „Option für die Armen“ von 1965 und beziehen sie nunmehr auch auf die Indigenen. Im neuen Pakt geht es vorrangig um die ökologische Bewahrung des Amazonas-Gebietes und den Schutz der dortigen indigenen Bevölkerung gegenüber den großen Landbesitzern und repressiven Regierungen. Denn die Unterzeichnenden sehen sich und andere nicht als Herrscher über die Erde, sondern als Söhne und Töchter des Planeten, „die aus dem Staub der Erde geformt wurden“. Im Pakt wird die „viri probati“ verlangt und damit die Möglichkeit, dass auch erfahrene verheiratete Männer in der katholischen Kirche zum Diakon geweiht werden können. Außerdem soll – entsprechend dem Amazonas-Ritus – das Frauen-Diakonat eingeführt werden. In Anbetracht des heutigen Konsumismus verpflichten sich die Unterzeichner zu einem „frohen, nüchternen und einfachen Lebensstil an der Seite der Menschen, die wenig oder nichts haben“ und feiern ihren Pakt als „Akt der kosmischen Liebe“ – dies im engen Einverständnis mit Papst Franziskus, der sich immer wieder gern vom Befreiungstheologen Leonardo Boff beraten lässt. Boff hat im Übrigen auch (2014) erstmals den Text des Katakomben-Paktes von 1965 veröffentlicht, überzeugt davon, dass Papst Franziskus den Text „leben“ wird. Franziskus seinerseits hatte schon unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst gerufen: „Wie würde mir doch eine arme Kirche für die Armen gefallen!“ Der Eucharistiefeier zu Ehren des neuen Paktes stand der (emeritierte) brasilianische Kurienkardinal Cláudio Hummes vor, und er trug dabei eine Stola von Dom Hélder Cámara, die er stolz präsentierte. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, solebiasatti)

Insbesondere die an der Theologie der Befreiung Interessierten werden sich erinnern, dass am 16. November 1965, unmittelbar nach dem II. Vatikanischen Konzil, etwa 40 lateinamerikanische und einige europäische Bischöfe in den Domitilla-Katakomben in Rom den Pacto de las Catacumbas für die „Kirche der Armen“ unterzeichneten, dem sich später weltweit 500 Bischöfe anschließen sollten. Die damalige „graue Eminenz“, der brasilianische Erzbischof Dom Hélder Cámara, hatte für diesen Pakt den Text verfasst. Mehr als fünfzig Jahre danach, am 20. Oktober 2019, wurde in denselben Katakomben und wieder durch eine Gruppe von etwa 40 Bischöfen (der Synode der Bischöfe für die pan-amazonische Region) ein zweiter Pakt geschlossen: der Pacto por la Amazonía. In ihm verpflichten sich die Bischöfe zu einer „integralen Ökologie“ und zum Schutz des amazonischen Regenwaldes. Gleichzeitig erneuern sie damit ihre „Option für die Armen“ von 1965 und beziehen sie nunmehr auch auf die Indigenen. Im neuen Pakt geht es vorrangig um die ökologische Bewahrung des Amazonas-Gebietes und den Schutz der dortigen indigenen Bevölkerung gegenüber den großen Landbesitzern und repressiven Regierungen. Denn die Unterzeichnenden sehen sich und andere nicht als Herrscher über die Erde, sondern als Söhne und Töchter des Planeten, „die aus dem Staub der Erde geformt wurden“. Im Pakt wird die „viri probati“ verlangt und damit die Möglichkeit, dass auch erfahrene verheiratete Männer in der katholischen Kirche zum Diakon geweiht werden können. Außerdem soll – entsprechend dem Amazonas-Ritus – das Frauen-Diakonat eingeführt werden. In Anbetracht des heutigen Konsumismus verpflichten sich die Unterzeichner zu einem „frohen, nüchternen und einfachen Lebensstil an der Seite der Menschen, die wenig oder nichts haben“ und feiern ihren Pakt als „Akt der kosmischen Liebe“ – dies im engen Einverständnis mit Papst Franziskus, der sich immer wieder gern vom Befreiungstheologen Leonardo Boff beraten lässt. Boff hat im Übrigen auch (2014) erstmals den Text des Katakomben-Paktes von 1965 veröffentlicht, überzeugt davon, dass Papst Franziskus den Text „leben“ wird. Franziskus seinerseits hatte schon unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst gerufen: „Wie würde mir doch eine arme Kirche für die Armen gefallen!“ Der Eucharistiefeier zu Ehren des neuen Paktes stand der (emeritierte) brasilianische Kurienkardinal Cláudio Hummes vor, und er trug dabei eine Stola von Dom Hélder Cámara, die er stolz präsentierte. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, solebiasatti)

Freiheit von Hunger und Armut – eine Utopie? Sechs Bemerkungen aus aktuellem Anlass

Per Beschluss der Vereinten Nationen werden wir jedes Jahr im Oktober daran erinnert, dass zwei grundlegende Menschenrechte – die Freiheit von Hunger und Armut – immer noch nicht verwirklicht worden sind. Am Welternährungstag, der auf den 16. Oktober fällt, wird der Gründung der FAO ...

Lateinamerika: Eine neue Welle, aber welche?

Zuletzt am 13. Oktober 2019 sind tausende Protestler in Haïtis Hauptstadt Port-au-Prince gegen Präsident Jovenel Moïse auf die Straße gegangen und haben seinen Rücktritt gefordert. Bei früheren Demonstrationen fanden 17 Personen den gewaltsamen Tod. Ähnliches zeigte sich in den Straßen Quitos, wo sich Präsident Lenín Moreno auf den Druck der Straße hin gezwungen sah, die Regierung aus Quito in die etwas ruhigere Stadt Guayaquil umzuziehen, ohne dabei auf eine exzessiv brutale Antwort den Demonstranten gegenüber zu verzichten. Auch hier wurden Personen getötet und mehr als 1.300 verletzt. Nachdem die Demonstranten Regierungsgebäude besetzt hatten, verhängte Moreno eine Ausgangssperre. Schließlich erfüllte er die Forderung insbesondere der indígena-Organisationen, jenes Dekret zurückzunehmen, mit dem auf Druck des IWF die staatlichen Subventionen für Treibstoff abgeschafft worden waren. Ob das aber für eine längerfristige Beruhigung der Situation reicht, ist ungewiss. In Perú löste der „einsame“ Präsident Martín Vizcarra den Kongress auf, der von einer Partei angeführt wurde, die gegenüber dem früheren autoritären Regenten Alberto Fujimori und dessen Tochter Keiko loyal ist. In Argentinien, mehrfach von Generalstreiks erschüttert, ist es ein offenes Geheimnis, dass die jetzige rechtskonservative Regierung unter Mauricio Macri die nächsten Wahlen nicht überdauern wird. In Venezuela (bzw. Barbados) sind die von Norwegen initiierten Versöhnungsgespräche zwischen Präsident Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Gaidó gescheitert. Ein Ende der „presidential crisis“ ist nicht in Sicht. Über 80 % der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Etwa ein Drittel ist geflüchtet, viele von ihnen zu Fuß. Das Land liefert kein Erdöl mehr zum Vorzugspreis. Nun könnten sich auch die wenigen noch verbliebenen Alliierten von ihm abwenden. Die Angst, dass Sanktion zur Intervention wird, bleibt akut. In Honduras „beging“ man im Juni des Jahres den zehnten Jahrestag des Staatsstreiches gegen Hoffnungsträger Manuel Zelaya. Seitdem gilt das Land als Paradebeispiel eines Narco-Staates. Nun hat gar die New Yorker Staatsanwaltschaft festgestellt, dass Präsident Juan Orlando Hernández für seine Wahlkampagne 2013 mehr als eine Million Dollar von den mexikanischen Narcos erhalten hat, die damit ihren „Schutz vor Verfolgung“ erreichen wollten. Die Nachrichten von August und September über Protestdemonstrationen (u.a. gegen die Privatisierung des Gesundheits- und Bildungssystems) gegen die Regierung und deren repressive Antwort darauf sind allen noch im Gedächtnis. Wie ist die Welle all dieser Ereignisse politisch einzuordnen? In Lateinamerika, das in seiner stürmischen und opferreichen Geschichte jeweils dreimal von Autoritarisierungs- und Demokratisierungswellen erfasst wurde, um dann zum Ort einer linken pink tide zu werden, die ihrerseits von einer Welle rechtskonservativer Regierungen (etwa Jair Bolsonaro in Brasilien, Mauricio Macri in Argentinien oder auch Lenín Moreno in Ecuador) abgelöst wurde, ist nun eine neue Welle aufgeschlagen. Mehrere Ursachen wirken hier zusammen: das weltweite Sinken der Ölpreise, die Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums bei einer massiven Steigerung der Rate absoluter Armut (seit 2008) und die Erhöhung der Verschuldung, aber auch Drogen- und andere Korruptionsgeschäfte, ob bei linken oder rechten Präsidenten, und das alles im Kontext, soweit überhaupt vorhanden, schwacher demokratischer Institutionen. Ja, es ist eine neue Welle, die sich da über den Subkontinent ergießt. Eine Welle der Krisen? Gewiss. Nur das? Gewiss nicht. Eine (vor)revolutionäre Welle? Beileibe nicht. Also pure lateinamerikanische Normalität? Wohl auch nicht. Nennen wir diese Welle vorläufig: Welle der Rebellionen im Ebbstrom der linken oder/und rechtskonservativen Tiden. Aber Obacht! Denn, wie Wikipedia unter dem Stichwort „Ebbe“ schreibt: „Gerät ein Schwimmer in einen Ebbstrom, kann er von diesem weit ins Meer hinausgetragen werden. Wenn er dort nicht Hilfe findet oder aus eigenen Kräften zurückschwimmen kann, kann er ertrinken.“ (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, gc)

Zuletzt am 13. Oktober 2019 sind tausende Protestler in Haïtis Hauptstadt Port-au-Prince gegen Präsident Jovenel Moïse auf die Straße gegangen und haben seinen Rücktritt gefordert. Bei früheren Demonstrationen fanden 17 Personen den gewaltsamen Tod. Ähnliches zeigte sich in den Straßen Quitos, wo sich Präsident Lenín Moreno auf den Druck der Straße hin gezwungen sah, die Regierung aus Quito in die etwas ruhigere Stadt Guayaquil umzuziehen, ohne dabei auf eine exzessiv brutale Antwort den Demonstranten gegenüber zu verzichten. Auch hier wurden Personen getötet und mehr als 1.300 verletzt. Nachdem die Demonstranten Regierungsgebäude besetzt hatten, verhängte Moreno eine Ausgangssperre. Schließlich erfüllte er die Forderung insbesondere der indígena-Organisationen, jenes Dekret zurückzunehmen, mit dem auf Druck des IWF die staatlichen Subventionen für Treibstoff abgeschafft worden waren. Ob das aber für eine längerfristige Beruhigung der Situation reicht, ist ungewiss. In Perú löste der „einsame“ Präsident Martín Vizcarra den Kongress auf, der von einer Partei angeführt wurde, die gegenüber dem früheren autoritären Regenten Alberto Fujimori und dessen Tochter Keiko loyal ist. In Argentinien, mehrfach von Generalstreiks erschüttert, ist es ein offenes Geheimnis, dass die jetzige rechtskonservative Regierung unter Mauricio Macri die nächsten Wahlen nicht überdauern wird. In Venezuela (bzw. Barbados) sind die von Norwegen initiierten Versöhnungsgespräche zwischen Präsident Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Gaidó gescheitert. Ein Ende der „presidential crisis“ ist nicht in Sicht. Über 80 % der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Etwa ein Drittel ist geflüchtet, viele von ihnen zu Fuß. Das Land liefert kein Erdöl mehr zum Vorzugspreis. Nun könnten sich auch die wenigen noch verbliebenen Alliierten von ihm abwenden. Die Angst, dass Sanktion zur Intervention wird, bleibt akut. In Honduras „beging“ man im Juni des Jahres den zehnten Jahrestag des Staatsstreiches gegen Hoffnungsträger Manuel Zelaya. Seitdem gilt das Land als Paradebeispiel eines Narco-Staates. Nun hat gar die New Yorker Staatsanwaltschaft festgestellt, dass Präsident Juan Orlando Hernández für seine Wahlkampagne 2013 mehr als eine Million Dollar von den mexikanischen Narcos erhalten hat, die damit ihren „Schutz vor Verfolgung“ erreichen wollten. Die Nachrichten von August und September über Protestdemonstrationen (u.a. gegen die Privatisierung des Gesundheits- und Bildungssystems) gegen die Regierung und deren repressive Antwort darauf sind allen noch im Gedächtnis. Wie ist die Welle all dieser Ereignisse politisch einzuordnen? In Lateinamerika, das in seiner stürmischen und opferreichen Geschichte jeweils dreimal von Autoritarisierungs- und Demokratisierungswellen erfasst wurde, um dann zum Ort einer linken pink tide zu werden, die ihrerseits von einer Welle rechtskonservativer Regierungen (etwa Jair Bolsonaro in Brasilien, Mauricio Macri in Argentinien oder auch Lenín Moreno in Ecuador) abgelöst wurde, ist nun eine neue Welle aufgeschlagen. Mehrere Ursachen wirken hier zusammen: das weltweite Sinken der Ölpreise, die Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums bei einer massiven Steigerung der Rate absoluter Armut (seit 2008) und die Erhöhung der Verschuldung, aber auch Drogen- und andere Korruptionsgeschäfte, ob bei linken oder rechten Präsidenten, und das alles im Kontext, soweit überhaupt vorhanden, schwacher demokratischer Institutionen. Ja, es ist eine neue Welle, die sich da über den Subkontinent ergießt. Eine Welle der Krisen? Gewiss. Nur das? Gewiss nicht. Eine (vor)revolutionäre Welle? Beileibe nicht. Also pure lateinamerikanische Normalität? Wohl auch nicht. Nennen wir diese Welle vorläufig: Welle der Rebellionen im Ebbstrom der linken oder/und rechtskonservativen Tiden. Aber Obacht! Denn, wie Wikipedia unter dem Stichwort „Ebbe“ schreibt: „Gerät ein Schwimmer in einen Ebbstrom, kann er von diesem weit ins Meer hinausgetragen werden. Wenn er dort nicht Hilfe findet oder aus eigenen Kräften zurückschwimmen kann, kann er ertrinken.“ (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, gc)

Onetti, Juan Carlos: Leichensammler

In letzter Zeit legte Suhrkamp mehrere Bücher Juan Carlos Onettis (Montevideo 1909 – Madrid 1994) neu auf. Dazu gehört der Roman Leichensammler, welcher bereits 1964 erschien und erst 1988 ins Deutsch übersetzt wurde. Auftakt dieses Romans sind die Eröffnung eines Bordells in der Kleinstadt Santa María und die Ablehnung, die derartige Unternehmungen hervorruft – zumindest bei ...