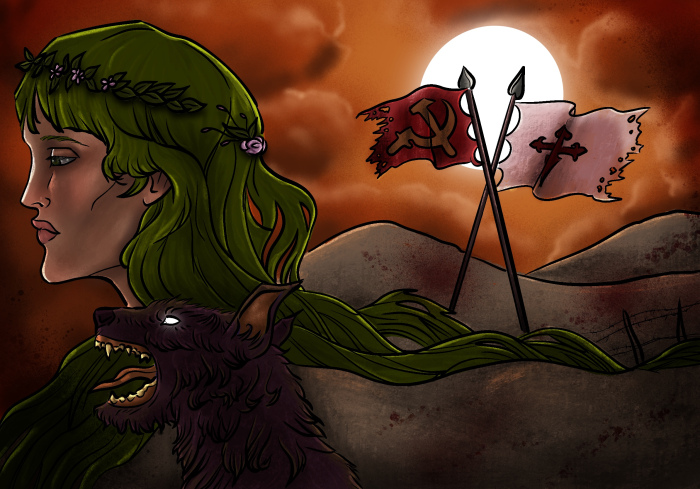

Dossier: „Im Namen der nationalen Sicherheit“ – Lateinamerikanische Militärdiktaturen 1964-1990

Editorial

Vor 60 Jahren – am 31. März 1964 – putschte in Brasilien das Militär und errichtete eine Diktatur, die bis 1985 währte. Die Armeen anderer Länder Lateinamerikas folgten diesem Beispiel. 1977 gab es auf dem Kontinent – außer Kuba – nur drei Länder, in den keine Militärdiktaturen regierten: Costa Rica, Kolumbien und Venezuela. Dieser Zyklus, der erst 1990 sein Ende fand, ist Gegenstand dieses Dossier. Dessen lange Dauer und große Reichweite bieten reichlich historischen Stoff zum Nach- und Neudenken. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, versuchen wir mit den hier präsentierten Beträgen, dem heutigen Betrachter die große Komplexität und das lange Nachwirken der dramatischen Ereignisse jener Jahre nahe zu bringen. Historische Einordnungen der wichtigsten Länderfälle, regionale und internationale Rahmenbedingungen, erinnerungspolitische Kämpfe, Rezensionen von Filmen und Büchern, die sich mit der Ära der Militärdiktaturen befassen, werden ebenso beleuchtet wie die Leiden der Opfer und der Widerstand der Gegner der Militärregimes. Auch die innere Widersprüchlichkeit der Armeen in Lateinamerika kommt zur Sprache. Wir hoffen, dass das Dossier, das im Laufe des Jahres durch weitere Beiträge vervollständigt wird, die hier geweckten Erwartungen erfüllt. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viele neue Einsichten und Erkenntnisse.

Leipzig, den 31.07.2024

Die Redaktion

Überblickdarstellungen

Lateinamerika im Kalten Krieg: Die Doktrin der Nationalen Sicherheit: Die „Doktrin der Nationalen Sicherheit“ (DNS) diente den Militärdiktaturen, die zwischen 1964 und 1990 die politische Landkarte Lateinamerikas prägten, zunächst als Legitimation, wurde aber schon bald zum Synonym für Staatsterrorismus und Unterordnung unter die geopolitischen Interessen der USA. In diesem Spannungsfeld von nationaler und regionaler „Sicherheit“ bewegt sich auch die breite und teilweise kontroverse Debatte über Ursprung, Inhalt und Funktion der DNS, die besonders in den 1970er und 1980er Jahren in Lateinamerika geführt wurde. In diesem Beitrag soll es darum gehen, die Theorie und Praxis der DNS im Kontext des Kalten Krieges zu erörtern… Weiterlesen |

|

|

Fallbeispiele

Peru 1968: Eine Geschichte von Chaos, Fröschen und Prinzessinnen: Kommt man auf Peru zu sprechen, so besteht die Gefahr, daß man sich völlig von Begriffen wie Machu Picchu, Cuzco, Titicaca oder Amazonas vereinnahmen läßt. Unmittelbar taucht man in Anden- oder Urwaldlandschaften ein, kann gar das Gefühl haben, die Steine eines alten Imperiums zu berühren. In einem solchen Moment eröffnen sich zwei Möglichkeiten. Die eine besteht darin, einen Seufzer auszustoßen, zu schwärmen: „Wie wundervoll!“ und ganz langsam… Weiterlesen |

|  Bolivien 1964 – Schlusspunkt einer unvollendeten Revolution: Am 3. November 1964 putschte die Armee in Bolivien gegen die Regierung von Victor Paz Estenssoro, der ein halbes Jahr zuvor zum dritten Mal zum Präsidenten des Landes gewählt worden war. Dieser Staatsstreich fällt in mehrfacher Hinsicht aus dem Rahmen des üblichen Geschäfts der lateinamerikanischen Militärs. Worin die Spezifik des bolivianischen Falls liegt, soll im Folgenden erörtert werden… Bolivien 1964 – Schlusspunkt einer unvollendeten Revolution: Am 3. November 1964 putschte die Armee in Bolivien gegen die Regierung von Victor Paz Estenssoro, der ein halbes Jahr zuvor zum dritten Mal zum Präsidenten des Landes gewählt worden war. Dieser Staatsstreich fällt in mehrfacher Hinsicht aus dem Rahmen des üblichen Geschäfts der lateinamerikanischen Militärs. Worin die Spezifik des bolivianischen Falls liegt, soll im Folgenden erörtert werden…Weiterlesen |

Kämpfe um die Erinnerung

Weiterlesen |  Zeitgeschichtliche Archäologie in Chile und die Kämpfe um die Erinnerung anlässlich des 50. Jahrestages vom Putsch 1973: Die Autorin widmet sich in dem Buch „Eine Klasse für sich“ der chilenischen Wirtschaftsgeschichte. Im Gegensatz zu den meisten Darstellungen wählt sie dafür einen neomarxistisch/ neo- gramscianischen Ansatz. Entsprechend geht es im Kern um die Frage, welche Rolle die „besitzenden Klassen“ seit der Herausbildung des kapitalistischen Systems in Chile Anfang des 19. Jahrhunderts bis hin zur Phase des demokratischen Neoliberalismus in heutiger Zeit spielten. Die zu Grunde liegende These ist, dass den „besitzenden Klassen“ ein gemeinsames Interesse unterstellt werden könne: „die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems und die Verteidigung des Privateigentums … Weiterlesen |

Zwischen forensischen Hinterlassenschaften und kritischen universitätsübergreifenden Aktivitäten – Zur Zeitgeschichtlichen Archäologie anlässlich des 50. Jahrestages des Putsches 1973: In den letzten Jahren hat sich die Archäologie der Diktatur zu einem neuen Forschungsgebiet in Uruguay entwickelt und dem sozialen Engagement der öffentlichen Universität neues Leben eingehaucht. Die archäologische Untersuchung von materiellen Hinterlassenschaften, die mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung stehen, die während der letzten zivil-militärischen Diktatur (1973-1985) durch den Staatsterrorismus begangen wurden, hat ein vielfältiges Potenzial: Einerseits, um das Recht… Weiterlesen |  Ein Teufel zuviel – Uruguay kämpft immer noch mit dem Erbe der Diktatur: Der Weg in die Diktatur erfolgte in Uruguay schleichend. Bis in die 1950er Jahre galt Uruguay als stabile Demokratie mit einem der höchsten Lebensstandards weltweit. Die Bevölkerung des flächenmäßig zweitkleinsten Landes Südamerikas (177.000 km² – nur Surinam ist mit 163.819 km² noch kleiner) konzentriert sich in der Hauptstadt Montevideo, wo heute 1,3 Mio. von insgesamt 3,4 Mio. Menschen leben. Uruguay, das wegen seiner…Weiterlesen |

Rezensionen

Weiterlesen |  Die Schlacht um Chile: Der Kampf eines unbewaffneten Volkes (II): Von März bis September 1973 prallen die Linke und die Rechte auf der Straße, in den Universitäten, im Parlament und in den Frabiken und Medien aufeinander. Die US-Regierung von Richard Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger finanzieren Streiks (u.a. Kupferindustrie, öffentlicher Nahverkehr, Kleingewerbe), die Chile lahmlegen und schüren das soziale Chaos, das für nötig gehalten wird… Weiterlesen |

Weiterlesen |  „Victor Jara wurde nicht getötet, er wurde gesät“: Víctor Jara wurde vor 50 Jahren, am 16. September 1973, in Santiago de Chile von den Putschisten, die fünf Tage zuvor den Vorsatz von General Augusto Pinochet, dass die Demokratie hin und wieder in Blut gebadet werden müsse, in die Tat umgesetzt hatten, brutal ermordet. Auf Einladung des Leipziger Felsenkellers sowie mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der „Jungen Welt“ hatten seine Tochter Amanda… Weiterlesen |

Weiterlesen |

|

Weiterlesen |  La memoria de los huesos: Dokumentarfilm von Facundo Beraudi: Im Rahmen der diesjährigen 9. Lateinamerikanischen Tage Leipzig/Halle wurde am vergangenen 18.10. einmalig der Dokumentarfilm La memoria de los huesos (dt.: Das Gedächtnis der Knochen) gezeigt. Der Dokumentarfilm, der von dem argentinischen Regisseur Facundo Beraudi gedreht und bereits 2016 in Argentinien vorgestellt wurde, begleitet das Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) bei Forschungen in El Salvador und Argentinien… Weiterlesen |

Der politische Kampf in „Das Geisterhaus“ von Isabel Allende: Viel wurde über das Werk gesagt, das vor 43 Jahren den literarischen Werdegang von Isabel Allende (Lima, 1942) begründete und das sich heute unter den bedeutendsten Büchern der lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts befindet. Der politische Kampf in „Das Geisterhaus“ von Isabel Allende: Viel wurde über das Werk gesagt, das vor 43 Jahren den literarischen Werdegang von Isabel Allende (Lima, 1942) begründete und das sich heute unter den bedeutendsten Büchern der lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts befindet.Die Geschichte begleitet eine chilenische Familie über drei Generationen hinweg. Nur eine Person dieser zahlreichen Familie erlebt alle Veränderungen im Laufe der Zeit und wird Zeuge dieser Entwicklungen: Esteban Trueba… Weiterlesen |