Dieser Beitrag erinnert an Miloslav Stingl, einen tschechischen Ethnologen und Archäologen, der vom Stamm der Kikapu, der im US-Bundestaat Oklahoma lebt, zum Häuptling (Okima) gekürt worden war. Stingl, der damals an der Akademie der Wissenschaften arbeitete und die Nachricht über seine neue „Funktion“ am ersten April 1971 erhielt, vermutete dahinter zunächst einen Scherz. Erst nachdem das Außenministerium der CSSR die Ernsthaftigkeit des Anliegens mit dem Verweis „auf unsere roten Brüder“ bestätigt hatte, übernahm der Wissenschaftler das ihm angetragene Ehrenamt.

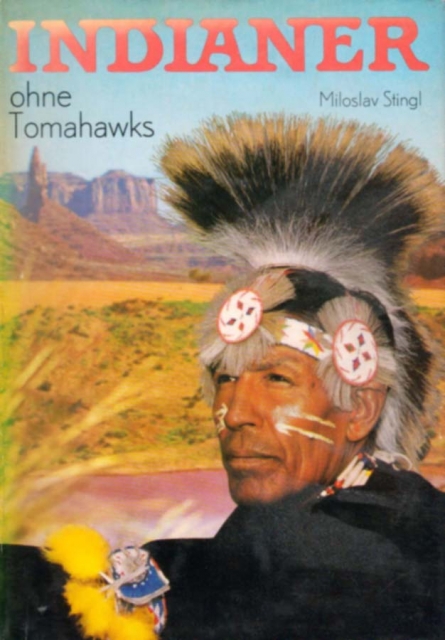

Von seinen 43 Büchern, die der 1930 in Bilina geborene Autor bis zu seinem Tod am 11. Mai 2020 verfasst hat, sind die meisten den indigenen Völkern des amerikanischen Doppelkontinents und der Inselwelt des Pazifik gewidmet. Grundlage der zahlreichen Arbeiten und Veröffentlichungen waren seine 14 Reisen und Forschungsaufenthalte, die ihn in 150 Länder führten. Miloslav Stingl besaß das Talent, seine Erkenntnisse und Erlebnisse den Lesern und Leserinnen auf eine Weise zu vermitteln, die man im besten Sinne populärwissenschaftlich nennen kann. Bei ihm verbinden sich Wissenschaft, Sprachfertigkeit und die Lust an Anekdoten zu einem Gesamtbild, das durch Empathie und Authentizität überzeugt. Neben seiner Südsee-Quatrologie wird dies an jenen Büchern  besonders deutlich, die die „Indianer ohne Tomahawks“ zum Thema haben. Bereits 1963 hatte Miroslav Stingl unter dem Titel „Indiáni bez tomahavkú“ in Prag dazu ein Buch herausgebracht, das später in deutscher Übersetzung im Urania-Verlag der DDR erschien. In der überarbeiteten und erweiterten Fassung, die sich auf zwei Bände – „Indianer vor Kolumbus“ (1. Auflage 1976) und „Indianer ohne Tomahawks“ (1. Auflage 1977) verteilt – entwirft der Autor ein Panorama, das von der „Herkunft der Indianer“ über die präkolumbischen Kulturen und die Eroberung durch die Europäer zum „Blick ins Morgen“ reicht. Gerade weil dieser Blick aus der Sicht des Jahres 2020 eher ein „Blick ins Gestern“ ist, eröffnet die erneute Lektüre überraschend aktuelle Einsichten.

besonders deutlich, die die „Indianer ohne Tomahawks“ zum Thema haben. Bereits 1963 hatte Miroslav Stingl unter dem Titel „Indiáni bez tomahavkú“ in Prag dazu ein Buch herausgebracht, das später in deutscher Übersetzung im Urania-Verlag der DDR erschien. In der überarbeiteten und erweiterten Fassung, die sich auf zwei Bände – „Indianer vor Kolumbus“ (1. Auflage 1976) und „Indianer ohne Tomahawks“ (1. Auflage 1977) verteilt – entwirft der Autor ein Panorama, das von der „Herkunft der Indianer“ über die präkolumbischen Kulturen und die Eroberung durch die Europäer zum „Blick ins Morgen“ reicht. Gerade weil dieser Blick aus der Sicht des Jahres 2020 eher ein „Blick ins Gestern“ ist, eröffnet die erneute Lektüre überraschend aktuelle Einsichten.

Dies kann man besonders anschaulich an der Darstellung des Indianerproblems bei Stingl zeigen. Auf den ersten Blick mutet der von ihm verwendete Begriff „Indianerproblem“ wie ein Relikt aus längst vergangenen Tagen an. Heutzutage ist die Bezeichnung „Indianer“ durch „Indigene“ ersetzt worden und als „Probleme“, die damit assoziiert werden, gelten Rassismus, Kolonialismus und Ungleichheit zu recht als die gravierendsten. Um die zahlreichen historischen Facetten der Unterdrückung und des Widerstandes der indigenen Völker des amerikanischen Doppelkontinents begrifflich zu bündeln und somit auf den Punkt zu bringen, eignet sich jedoch das Konzept des Indianerproblems immer noch am besten. Zum einen besitzt es den unbestreitbaren Vorteil, dass es die Spezifik der dort beheimateten indigenen Völker (Indianer) benennt, ohne damit deren Indigenität, d.h. die Zugehörigkeit zur globalen Gemeinschaft der ursprünglichen (indigenen) Völker, infrage zu stellen. Zum anderen verweist die Entstehung und Verwendung des Begriffs darauf, dass es sich beim Indianerproblem zuvörderst um ein Problem der europäischen Eroberer und Siedler handelt, das sich im Lauf der fünf Jahrhunderte, die auf die „Entdeckung Amerikas“ folgten, zu einem Probleme der Nationalstaaten zwischen Alaska und Feuerland Geschichte ausgeweitet hat. In Kurzfassung geht es darum, dass die Indianer – allen Erwartungen der Weißen zum Trotz – überlebt haben und bis heute Widerstand leisten. Aus dieser Perspektive bildet das Verhalten der „Weißen“, die bis in die 1960er Jahre hinein alles getan haben, um die Indianer zu einer „aussterbenden Rasse“ zu machen, das eigentliche Problem. Deshalb könnte man auch davon sprechen, dass das Indianerproblem ein „Weißenproblem“ ist.

Stingls Darstellung des Indianerproblems knüpft an das Werk des peruanischen Marxisten José Carlos Mariátegui (siehe: https://quetzal-leipzig.de/lateinamerika/peru/sieben-gruende-sich-erneut-mit-mariategui-zu-befassen) an, dessen Leben und Wirken er in „Indianer ohne Tomahawk“ auf den Seiten 185-187 und 216 würdigt. Bereits zuvor hatte Stingl in Bezug auf die USA  bzw. Nordamerika im Kapitel „Unter indianischer Flagge“ (S. 96-113) drei Auffassungen der Indianer über die „Lösung ihres Problems“ herausgearbeitet. Die erste, die er unter dem Begriff des „Tribalismus“ zusammenfasst, erwartet die Verbesserung der eigenen Situation nach wie vor von den staatlichen Behörden. „’Tribalismus‘ bedeutet u. a., daß einzelne Indianerstämme ihre eigenen Bedürfnisse und Forderungen über die gemeinsamen Forderungen und Bedürfnisse aller Indianer Nordamerikas stellen. … In seinen Konsequenzen ist der Tribalismus heute der schlimmste ‚innere‘ Feind aller ehrlichen Bemühungen um die Befreiung der Indianer, um eine reale Lösung des Indianerproblems in Nordamerika. Bevor das Indianerproblem in den USA gelöst werden kann, muß also dieser Tribalismus überwunden werden. Diese Überwindung müssen jedoch die Indianer Nordamerikas selbst vollbringen, sie müssen sich von den überkommenen Denkgewohnheiten im rahmen ihres Stammes, ihrer Reservation befreien“ (S.96).

bzw. Nordamerika im Kapitel „Unter indianischer Flagge“ (S. 96-113) drei Auffassungen der Indianer über die „Lösung ihres Problems“ herausgearbeitet. Die erste, die er unter dem Begriff des „Tribalismus“ zusammenfasst, erwartet die Verbesserung der eigenen Situation nach wie vor von den staatlichen Behörden. „’Tribalismus‘ bedeutet u. a., daß einzelne Indianerstämme ihre eigenen Bedürfnisse und Forderungen über die gemeinsamen Forderungen und Bedürfnisse aller Indianer Nordamerikas stellen. … In seinen Konsequenzen ist der Tribalismus heute der schlimmste ‚innere‘ Feind aller ehrlichen Bemühungen um die Befreiung der Indianer, um eine reale Lösung des Indianerproblems in Nordamerika. Bevor das Indianerproblem in den USA gelöst werden kann, muß also dieser Tribalismus überwunden werden. Diese Überwindung müssen jedoch die Indianer Nordamerikas selbst vollbringen, sie müssen sich von den überkommenen Denkgewohnheiten im rahmen ihres Stammes, ihrer Reservation befreien“ (S.96).

Für weitaus interessanter hält Stingl „die Bestrebungen einer Reihe indianischer Stämme, ihre Probleme aus eigener Kraft zu lösen“ (S. 97). Unter dem Motto „Hilf dir selbst“ haben Stämme wie die Apachen, die Cherokee und die Navaho auf der Grundlage eigener Territorien und Ressourcen, also aus eigener Kraft, ihre (Über-)Lebenssituation verbessern können., was der Autor am Beispiel des „Experiments Navaho“ ausführlicher beschreibt (S. 98-102).

In der Besetzung die Insel Alcatraz in der Bucht von San Francisco durch 78 Aktivisten der „Indians of All Tribes“ (dt.: Indianer aller Stämme), die vom 20. November 1969 bis 11. Juni 1971 währte, erkennt Stingl das „Symbol einer neuen Variante der Lösung des Indianerproblems“ (S. 108). Aus dieser erfolgreichen Aktion erwuchs eine Bewegung der „indianischen Wiedergeburt“, in der sich die Vielfalt dieser dritten Variante zur Lösung des Indianerproblems widerspiegelt. Sie reicht von einer intellektuellen und künstlerischen Renaissance über das Einklagen der 361 „gebrochenen Verträge“ gegenüber der US-Regierung bis hin zur Besetzung von Wounded Knee, „wohl der tragischste Ort in der Geschichte der Indianer der USA“ (ebenda), am 27. Februar 1973. Diese Aktion junger, kämpferisch eingestellter Indianer, die der American Indian Movement (AIM) angehörten, fand zwar ein weltweites Echo, endete jedoch unter dramatischen Umständen. Die führenden Köpfe der neuen Bewegung wurden entweder getötet wie Vernon Bellecourt und schwer verletzt wie Richard Oakes, der Führer der Mohawk von Alcatraz, oder kamen ins Gefängnis wie Dennis Banks und Leonard Peltier. Stingl hebt als Novum dieser gesamtindianischen Variante des Kampfes um die Lösung des Indianerproblems deren soziale Basis hervor: Indianer, die nicht mehr in den Reservationen, sondern in größeren Städten lebten und in der Industrie oder beim Bau von Hochhäuser ihren Lebensunterhalt verdienten (S. 102-103). Auch Gewerkschaften wie die United Farm Workers im Südwesten der USA , in der hauptsächlich mexiko-stämmige Landarbeiter organisiert waren (S. 109-110), sind für Stingl ebenso ein Teil der neuen Bewegung wie die Renaissance der kanadischen Indianer unter der Führung von Harold Cardinal. Ein kurzer Überblick über die Situation der Metis, Inuit und Alaska-Indianer erweitert die Darstellung des Indianerproblems in Nordamerika und rundet sie gleichzeitig ab (S. 110-113).

In der zweiten Hälfte von „Indianer ohne Tomahawks“ beschäftigt sich Stingl mit der Situation der Indianer Lateinamerikas. Im Kapitel „Von Feuerland bis zum Karibischen Meer“ (114-124) werden die wichtigsten Lebensräume und Sprachen der indigenen Völker vorgestellt, gefolgt von einem Kapitel über „Die Araukaner“ (S. 125-139). Während die vorkoloniale Geschichte des amerikanischen Doppelkontinents und dessen Eroberung durch die Europäer in Stingls Buch „Indianer vor Kolumbus“ behandelt werden, beschäftigt sich „Indianer ohne Tomahawks“ mit jenen historischen Etappen Lateinamerikas, die die Situation der Indianer während der Kolonialzeit (S. 140-163) und in den jungen Nationalstaaten (164-176) umfassen. Danach schildert Stingl den „Weg nach Pátzcuaro“, mit dem die Entwicklung des lateinamerikanischen Indigenismus nachvollzogen wird, wobei sich die Aufmerksamkeit des Autors auf zwei Länder – Peru (S. 177-188) und Mexiko unter der Präsidentschaft von Lazaro Cárdenas (S. 188-192) – konzentriert.

Im letzten Kapitel, das dem oben bereits erwähnten „Blick ins Morgen“ (S. 193-224) gilt, kommt Stingl erneut auf das Indianerproblem zurück. Mit Blick auf das bis heute sichtbare indianische Erbe und das wachsende Gewicht der Menschen mit indianischer Abstammung verweist darauf, daß die die indigenistische Forderung, Lateinamerika – mit Ausnahme des östlichen Teils Südamerikas – besser mit dem Namen „Indoiberoamerika“ zu bezeichnen (S. 197). Bereits in der vorkolonialen Geschichte dieses Teils von Amerika zeigen sich Merkmale, die dem Indianerproblem eine andere

Prägung als in Nordamerika geben. Dazu zählen vor allem die größere gesellschaftliche Komplexität der Hochkulturen in Mesoamerika und im zentralen Andengebiet, die dort in den Reichen der Azteken und der Inka sowie in den Stadtstaaten der Maya zu ihrer höchsten Blüte fanden, bevor sie von den spanischen Eroberern vernichtet wurden.

Prägung als in Nordamerika geben. Dazu zählen vor allem die größere gesellschaftliche Komplexität der Hochkulturen in Mesoamerika und im zentralen Andengebiet, die dort in den Reichen der Azteken und der Inka sowie in den Stadtstaaten der Maya zu ihrer höchsten Blüte fanden, bevor sie von den spanischen Eroberern vernichtet wurden.

Aber auch während der Kolonialzeit bis weit hinein ins 20. Jahrhundert zeigten sich in Gestalt der indianischen Dorfgemeinschaften Mesoamerikas und der Anden Besonderheiten, die dazu führten, dass dort die Agrarfrage den Kern des Indianerproblems bildete (S. 198-203). Stingl – der auch darin der marxistischen Analyse Mariáteguis folgt – sieht neben der Sprengkraft der Agrarfrage in der Herausbildung eines indianischen Industrieproletariats eine weitere soziale Kraft, die in Lateinamerika eine revolutionäre Lösung des Indianerproblems möglich macht (S. 203-204). Die Mitwirkung der indianischen Bevölkerung an den Revolutionen in Mexiko (1910-1940), Guatemala (1944-1954) und Bolivien (1952-1964), aber auch die Umgestaltungsprozesse in Peru (1968-1975) und Chile während der Regierung Salvador Allendes, weisen in eben diese Richtung (S. 213-214, 217-220, 224).

Neben dem Versuch, das Indianerproblems über eine Agrarreform im Rahmen einer gesamtgesellschaftlicher Umwälzung, wofür in den 1960er Jahren die kubanische Revolution als Modellfall stand, zu lösen, bietet die Umsetzung „autonomistischer Forderungen“ einen zweiten Weg. Stingl führt hierfür das Beispiel der Cuna in Panama an (S. 221-222). Den Vorschlag des österreichischen Amerikanisten Martin Gusinde, das Indianerproblem durch Umsiedlungen auf öde, von der übrigen Welt abgeschottete Inseln zu lösen, verwarf er als reaktionär und paternalistisch (S. 215-216). Auch der völligen Vermischung der Indianer mit den Weißen erteilt er mit Verweis auf Mariátegui eine Absage (S. 216).

In der Besinnung der Indianer auf die eigene Kraft sieht Stingl die entscheidende Voraussetzung für eine selbstbestimmte Zukunft: „Morgen? Was wird morgen sein? Eine genaue Antwort kann man nicht geben. Die Möglichkeit der Formierung moderner indianischer Völker – diese und andere Fragen wird erst die Zukunft beantworten. Wir sind jedoch überzeugt, daß auch die Indianer im zukünftigen Amerika ihren Platz haben werden, so woe sie in der gesamten Geschichte des Kontinents, in jenen 30.000 Jahren, ihren Platz innehatten“ (ebenda). Was Miroslav Stingl vor ca. fünfzig Jahren als Möglichkeit benannte – die „Formierung moderner indianischer Völker“ hat mit der Neugründung Boliviens unter Evo Morales, von 2006 bis 2019 der erste indigene Präsidenten dieses südamerikanischen Landes, konkrete Gestalt angenommen. Der Putsch gegen ihn im November letzten Jahres macht zugleich deutlich, wie mächtig die Gegenkräfte nach wie vor sind. Dennoch wird es diesen nicht gelingen, die indianischen Völker an der Gestaltung ihrer selbstbestimmten Zukunft, die untrennbar mit der Zukunft Amerikas verbunden bleibt, zu hindern.

———————————-

Eine Auswahl der wichtigsten Bücher von Miroslav Stingl in chronologischer Reihenfolge der Übersetzungen ins Deutsche:

In versunkenen Mayastädten. Ein Forscher erzählt von der Wiederentdeckung indianischer Hochkulturen. Leipzig 1971

Von Sasacus bis Jeromino. Auf den Spuren des Freiheitskampfes nordamerikanischer Indianer. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1973 (Prag 1969)

Indianer vor Kolumbus. Urania-Verlag Leipzig-Jena-Berlin 1976 (Prag 1963; Kap 1-18)

Indianer ohne Tomahawks. Urania-Verlag Leipzig-Jena-Berlin 1977 (Prag 1963, Kap. 19-31)

Das indianische Feuer. Auf den Spuren des Freiheitskampfes der Indianer Lateinamerikas. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1979 (Prag 1978)

Die indianischen Kulturen Mexikos. Artia, Prag 1979

Auf den Spuren der ältesten Reiche Perus. Urania-Verlag Leipzig-Jena-Berlin 1981 (Prag 1979)

Inka – Ruhm und Untergang der Sonnensöhne. Urania-Verlag, Leipzig 1985 (1982 bei Bertelsmann erschienen unter: Das Reich der Inka – Ruhm und Untergang der Sonnensöhne)

Die Kunst der Südsee. Seemann, Leipzig 1985

In der Südsee. Brockhaus, Leipzig 1985 (4 Bde.):

Bd. 1. Die schwarzen Inseln. Ein Ethnologe erzählt von Melanesien

Bd. 2. Atolle im Taifun. Reise durch die Inselwelt Mikronesiens

Bd. 3. Wikinger der Südsee. Forschungen in Polynesien

Bd. 4. Hawaii. Auf den Spuren einer alten Kultur

—————————————-

Bildquellen: [1, 2] CoverScan [3] david-sedlecký_CC