Am 16. April 2020 starb der chilenische Schriftsteller und Journalist Luis Sepúlveda an den Folgen einer COVID-19-Infektion. Zur Erinnerung an ihn entschied sich QUETZAL, eines seiner Bücher in die Rubrik „wiedergelesen“ aufzunehmen. Man ehrt einen Schriftsteller schließlich am besten, indem man ihn liest. Aus diesem Grund sollen an dieser Stelle auch nicht lang und breit die Lebensdaten des Chilenen referiert werden, das haben die Feuilletons verschiedener Zeitungen bereits getan. Obwohl sich Sepúlvedas Leben auch sehr gut für einen Roman eignen würde.

Er war der Sohn eines Kochs und einer Krankenschwester und hatte einen andalusischen Anarchisten zum Großvater, der dem Kind „Don Quijote“ vorlas; sein erster Weg in Richtung Literatur. Er liebte das Meer und meinte, nicht ohne sein Rauschen leben zu können. Und er träumte davon, einmal Hamburg zu besuchen, seines Hafens wegen, der vieles mit dem von Valparaíso gemeinsam habe. Schließlich sollte er später zehn Jahre lang dort leben, und er sagte einmal, er habe, keines davon bereut.

Er war der Sohn eines Kochs und einer Krankenschwester und hatte einen andalusischen Anarchisten zum Großvater, der dem Kind „Don Quijote“ vorlas; sein erster Weg in Richtung Literatur. Er liebte das Meer und meinte, nicht ohne sein Rauschen leben zu können. Und er träumte davon, einmal Hamburg zu besuchen, seines Hafens wegen, der vieles mit dem von Valparaíso gemeinsam habe. Schließlich sollte er später zehn Jahre lang dort leben, und er sagte einmal, er habe, keines davon bereut.

Gut, vielleicht sollten der Vollständigkeit halber hier doch einige seiner Lebensdaten genannt werden, kurz und knapp und sehr selektiv: Mitglied der Kommunistischen Jugend mit 13 Jahren; nach Che Guevaras Tod Wechsel zur Sozialistischen Partei wegen der Ablehnung des Argentiniers durch die KP Chiles; Mitglied der Leibgarde von Präsident Salvador Allende; nach dem Militärputsch Verhaftung, Folter und Haftentlassung nach internationalen Protesten; Exil, u.a. in Ecuador, Nicaragua, BRD, Spanien; Greenpeace-Aktivist, Journalist, Schriftsteller. Und damit gut. Man sollte Sepúlveda lesen, denn so manche Geschichte seines Lebens findet sich in seinen Büchern wieder. Eine der schönsten wahrscheinlich nicht, die hatte er in einem Dokumentarfilm erzählt und sie klingt, als wäre sie einer Liebesschnulze entnommen. Und zwar geht sie folgendermaßen:

Ein Freund stellt dem Teenager Luis Sepúlveda für die Gegenleistung von zwei Flaschen Wein seine hübsche Schwester vor. Diese Vorstellung bleibt nicht ohne Folgen: Die beiden werden ein Paar, heiraten, haben einen Sohn und trennen sich wieder; es gab Meinungsverschiedenheiten, auch politische. Danach der Putsch, Verhaftung (beide) und Exil. Viele Jahre später werden sie einander abermals vorgestellt und wieder ein Paar. Nach der Erlaubnis durch den gemeinsamen Sohn –Ich bitte dich um die Hand deiner Mutter– und dessen ausdrücklicher Ermahnung –Ich warne dich Lucho, wehe, du tust ihr weh – heiraten sie ein zweites Mal.

Eigentlich schade, dass Sepúlveda nie eine Autobiographie geschrieben hat, allein wegen dieser Geschichte. Er hätte sie auch wesentlich besser erzählt als ich.

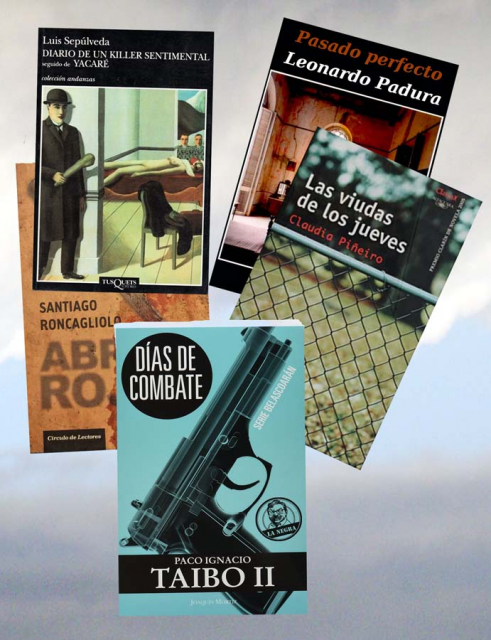

Aber nun zu dem angekündigten wiedergelesenen Buch. An dieser Stelle sollen zur Erinnerung an Luis Sepúlveda nicht seine bekanntesten Bücher wie „Der Alte, der Liebesromane las“ oder „Tagebuch eines sentimentalen Killers“ vorgestellt werden, und auch nicht die Vorstellung einen Lebensentwurfs „Eine Idee von Glück“. Die Wahl des QUETZAL fiel auf seine Hamburggeschichte. Schließlich liebte Sepúlveda Hamburg und er liebte das Meer. Diese Mischung – Meer, Hamburg und sein Hafen – brachte ja ganz besondere Individuen hervor. Und genau von diesen erzählt das Buch.

Es handelt sich um eine Geschichte, die für junge Leute von 8 bis 88 Jahren geeignet ist, jedenfalls nach dem spanischen Original, das mir vorliegt (die deutsche Ausgabe hatte ich vor langer Zeit verschenkt). Da sich diese aber die Altersangabe spart, seien Eltern ausdrücklich gewarnt: Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Erzählung über das Leben als solches –mit all seinen schönen und weniger schönen Facetten wie Liebe, Freundschaft, Leid und (ja, auch!) Tod– nicht für Ihre Kleinen geeignet ist, weil diese sonst Schaden nehmen könnten, dann lassen Sie die Finger von diesem Buch. Allen anderen, die wissen, dass Kinder zumeist klüger und verständiger sind, als vergangenheitsvergessene Erwachsene gemeinhin glauben, empfehle ich dieses Büchlein aufs Wärmste. Erwachsene müssen selbst entscheiden, was sie sich zutrauen können.

Das Buch erzählt von Zorbas und seinen Freunden, von Leid, Verlust, Zuverlässigkeit, Verantwortung, Solidarität, Toleranz, Liebe; von Menschlichkeit eben. Gut, Menschlichkeit ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn Zorbas und seine Freunde sind keine Menschen; aber Tierlichkeit kann man wohl schlecht sagen. In dieser Geschichte kommt unsere Spezies übrigens nicht allzu gut weg, wir sind hier – um einmal Goethe zu bemühen – ein Teil von jener Kraft, die meist das Gute will und oft das Böse schafft (oder so ähnlich). Auf jeden Fall sind hier die Tiere die besseren Menschen.

Aber der Reihe nach, und in aller Kürze, denn dieser Text soll eine Anregung zum Lesen und kein Ersatz für Selbiges sein. Zorbas ist ein großer schwarzer dicker Kater, der quasi im Katzenparadies lebt. Er hat ein Zuhause beim besten Jungen der Welt gefunden und, um das noch zu toppen, dieser macht mit seiner Familie Urlaub. Zorbas hat also die ganze Wohnung für sich allein, nur ab und zu gestört von einem Freund der Familie, der Fress- und Wassernapf nachfüllt. Doch die wunderbaren Katerferien werden gleich zu Beginn aufs Empfindlichste gestört, denn auf dem Balkon landet die Möwe Kengah, die im Meer in eine Öllache geraten war und nun dem Tode nahe ist. Kengah eröffnet dem Kater Zorbas, dass sie ein Ei legen wird und nimmt ihm ein Versprechen ab, nein, gleich drei Versprechen: Er wird erstens das Ei nicht fressen, es zweitens beschützen, bis das Küken geschlüpft ist und drittens der jungen Möwe das Fliegen beibringen. Die Versprechen werden leichtfertig gegeben, in der Gewissheit, dass sie nie wichtig sein werden, aber nach Kengahs Tod und mit einem Ei auf dem Balkon sieht die Geschichte dann doch ganz anders aus. Versprochen ist versprochen.

Zorbas überwindet seine Vorbehalte und die Angst, sich lächerlich zu machen: Er wird das Ei ausbrüten, das Küken Afortunada (die Glückliche) unter seine Fittiche nehmen und sogar einen Weg finden, um das dritte und schwerste Versprechen zu erfüllen. Dabei muss er sich mit verschiedensten Feinden herumschlagen, von streunenden Katzen über Ratten bis hin zum gefährlichsten unter ihnen – dem Freund der Familie, dem Menschen also. Denn, wie bereits gesagt, Menschen sind unberechenbar. Unterstützung erhält Zorbas von seinen Katzenfreunden Colonello, Secretario und Schlaumeier, die ebenso wie er selbstlos diesem so andersartigen Tier helfen. Wie die vier das schier unlösbare Problem, als Katzen einer Möwe das Fliegen zu lehren, schließlich lösen, sei hier nicht verraten. Nur, dass die Freunde dafür nicht nur Rat bei Leonardo da Vinci suchen, sondern zu guter Letzt ein Tabu brechen und doch einen Menschen einweihen, einen Poeten, der mit Worten fliegen kann. Mit seiner Hilfe startet Afortunada ihre ersten Flugversuche vom Hamburger Michel. Aber das lesen Sie besser selbst.

Luis Sepúlveda

Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte

FISCHER Kinder- und Jugendbuchverlag. Frankfurt am Main: 2009

Hier sei auch auf eine Dokumentation hingewiesen:

Luis Sepúlveda – Widerstand vom Ende der Welt.

Regie: Sylvie Deleule

Frankreich 2011.

Bildquelle: [1] Buchcover