Venezuela steckt in einer wirtschaftlichen Krise, bei der die meisten Analysten nicht mehr auf das Ob, sondern das Wann des Staatsbankrotts warten. Über die Auswirkungen der Krise – leere Regale, leere Staatskasse, galoppierende Inflation, null Wachstum, Verdopplung der Auslandsschulden, sinkende Devisenreserven, Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung, etc. – wurde in den letzten Wochen und Monaten in der internationalen Presse weit und breit geschrieben.

Venezuela steckt in einer wirtschaftlichen Krise, bei der die meisten Analysten nicht mehr auf das Ob, sondern das Wann des Staatsbankrotts warten. Über die Auswirkungen der Krise – leere Regale, leere Staatskasse, galoppierende Inflation, null Wachstum, Verdopplung der Auslandsschulden, sinkende Devisenreserven, Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung, etc. – wurde in den letzten Wochen und Monaten in der internationalen Presse weit und breit geschrieben.

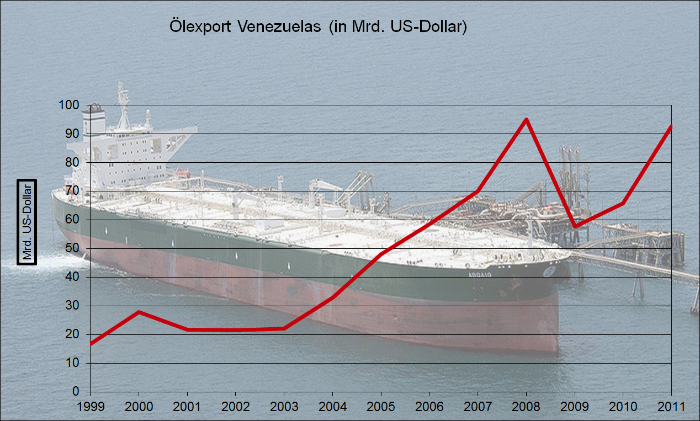

Doch wo liegen die Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang? Präsident Nicolás Maduro und die venezolanische Regierung machen die USA und die Sanktionen verantwortlich – die immerfort gleichlautende Anklage. Linke Ökonomen verweisen auf den enormen Rückgang der Staatseinnahmen, der sich durch den Verfall des Ölpreises von 107 US-Dollar im Juni 2014 auf nur noch 43,50 US-Dollar im März 2015 ergab – machen die Ölexporte doch die Hälfte des Budgets aus. Le Monde Diplomatique nennt als Ursachen den dualen Wechselkurs (6,30 Bolívar gegenüber 190 Bolívar auf dem Schwarzmarkt) und die sich daraus ergebenden illegalen Devisengeschäfte sowie die „endemische Korruption“ [1]. Und Heinz Dieterich, früherer Berater von Chávez und Verfasser des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, verweist gar unverblümt auf die „Unfähigkeit und Repression der Maduro-Regierung“, ihre „idiotische und selbstmörderische Wirtschaftspolitik“, ganz zu schweigen vom Unvermögen der Verwaltung und der Planungsstellen (beispielsweise Ex-Planungsminister Jorge Giordani), zwischen dem real existierenden Sozialismus des 20. Jahrhunderts und dem Chávez-Projekt zu unterscheiden [2].

Die Geburtsfehler des Bolivarischen Wirtschaftsmodells

Sicherlich ist an all diesen Argumenten ein Quäntchen Wahrheit. Doch die Gründe der Krise liegen tiefer. Wahrscheinlich sind es zwei strukturelle Diskrepanzen, die maßgeblich den Niedergang der Wirtschaft verursachten, wenngleich externe Effekte wie der Ölpreisverfall („Mister Oil“) und die US-Sanktionen den Abwärtstrend verstärkt haben dürften.

Der erste strukturelle Schwachpunkt in Venezuelas Wirtschaftspolitik der letzten Jahre ist die Vermischung von Plan- und Marktwirtschaft. Oder anders ausgedrückt: einem wachsenden Staatssektor (Verstaatlichung) stehen nach wie vor private Firmen (Markt) gegenüber. Trotz anderslautender Propaganda, vor allem zu Chávez‘ Hochzeiten im Fernsehen, hörte Venezuela zu keinem Zeitpunkt auf, kapitalistisch organisiert zu sein. Ulrich Brand nannte es einen „Öl-Kapitalismus mit einer starken Rolle des Staates“[3]. Für die Staatsfirmen ergibt sich damit natürlich die Frage, wie sie kalkulieren sollen: Markt oder Plan? Oder beides? Preiskontrollen in einem Marktumfeld erscheinen allerdings wenig plausibel. Daher überrascht das Resultat keineswegs; das Modell hat nicht funktioniert, wie die heutige Versorgungskrise eindrücklich zeigt. Es ist nicht möglich, den Kapitalismus zu planen. Der Aufbau einer Planwirtschaft unter Einbezug von Umweltkosten hingegen – die häufig geforderte Internalisierung der externen Kosten – wäre jedoch selbst mit heutigen Rechenkapazitäten eine riesige Herausforderung. Zudem hätte sich Venezuela dafür zwangsläufig vom Weltmarkt abkoppeln müssen, da es ein Weltprojekt zur geplanten Investitions- und Konsumgüterproduktion, das Rücksicht auf die ökologischen Grenzen des Planeten nimmt, (noch) nicht gibt.

Der zweite entscheidende Schwachpunkt ist die Fortsetzung der Rentenökonomie als zentraler Pfeiler der Wirtschaftspolitik. Machte 1996 Erdöl 80 Prozent seiner gesamten Exporteinnahmen, 50 Prozent der Regierungseinkünfte und 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, hat sich an dem Bild bis 2014 nichts geändert. Aufgrund der Ausbeutung der natürlichen Ressource Erdöl verloren andere Wirtschaftssektoren – und nicht zuletzt auch die Landwirtschaft – unter den Gesichtspunkten der internationalen Marktbedingungen (dito!) an Wettbewerbsfähigkeit. Denn infolge der Devisenerlöse aus dem Ölexport kam es zu einem Aufwertungsdruck der Währung bei gleichzeitiger Entkoppelung von der internen Produktivitätsentwicklung. Die Folge: Immer mehr Importe und immer weniger Inlandsproduktion [4]. Beispielsweise sank der Anteil der Industrieproduktion am Bruttosozialprodukt von 17 Prozent im Jahr 2000 auf 13 Prozent 13 Jahre später. Dabei sind Grundrezepte gegen diesen Ressourcenfluch schon lange bekannt. Auf einige konkrete Schritte zur Bekämpfung der sogenannten Holländischen Krankheit wurde bereits an anderer Stelle verwiesen.

Der zweite entscheidende Schwachpunkt ist die Fortsetzung der Rentenökonomie als zentraler Pfeiler der Wirtschaftspolitik. Machte 1996 Erdöl 80 Prozent seiner gesamten Exporteinnahmen, 50 Prozent der Regierungseinkünfte und 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, hat sich an dem Bild bis 2014 nichts geändert. Aufgrund der Ausbeutung der natürlichen Ressource Erdöl verloren andere Wirtschaftssektoren – und nicht zuletzt auch die Landwirtschaft – unter den Gesichtspunkten der internationalen Marktbedingungen (dito!) an Wettbewerbsfähigkeit. Denn infolge der Devisenerlöse aus dem Ölexport kam es zu einem Aufwertungsdruck der Währung bei gleichzeitiger Entkoppelung von der internen Produktivitätsentwicklung. Die Folge: Immer mehr Importe und immer weniger Inlandsproduktion [4]. Beispielsweise sank der Anteil der Industrieproduktion am Bruttosozialprodukt von 17 Prozent im Jahr 2000 auf 13 Prozent 13 Jahre später. Dabei sind Grundrezepte gegen diesen Ressourcenfluch schon lange bekannt. Auf einige konkrete Schritte zur Bekämpfung der sogenannten Holländischen Krankheit wurde bereits an anderer Stelle verwiesen.

Die unterlassene Alternative: Weg vom Öl!

Was wären nun Alternativen gewesen, um das Dilemma der Wirtschaftspolitik bei der Bolivarischen Revolution zu vermeiden? Im Zentrum der Idee steht zunächst eine radikale Maßnahme, die Chávez direkt nach seiner Wahl 1998 hätte treffen sollen: Alle Erdöleinnahmen in einen Fonds! Anstelle von Sozialprogrammen und Subventionen, die auf den Gewinnen (Renten) der Ölförderung basierten und somit die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Öl und vom Weltmarkt festigten, hätte die bolivarische Regierung die Grundlagen der venezolanischen Volkswirtschaft komplett umgestalten sollen. Zusammen mit einem zweiten Schritt, einer sehr starken Abwertung der Währung, wäre der politischen (rhetorischen?) eine ökonomische Revolution gefolgt. Sicherlich, in einer schwierigen Anfangsphase wären die Regale zunächst ebenso leer gewesen wie heute. Schließlich befand sich Venezuela damals auch schon in Abhängigkeit von Importen fast aller Konsumgüter. Es hätten sich aber schnell neue Produzenten – vor allem in der Landwirtschaft – etabliert, um die Basisversorgung zu garantieren. Diesen Prozess hätte die Regierung durch eine Agrarreform (2001 auch in der Realität unter Chávez gestartet, aber extrem langsam) und eine aktive Unterstützung und Förderung von Genossenschaften im Agrarsektor und in der Basiskonsumgüterproduktion flankieren können. Es zeigt sich gerade in der jetzigen Versorgungskrise, dass beide Sektoren am Boden liegen. Bestes Indiz: Venezuela schafft nicht einmal mehr die Selbstversorgung mit Lebensmitteln.

Die (in der Regel) sozialere und ökologischere Ausrichtung der Genossenschaften gegenüber anderen Unternehmensformen, v.a. Aktiengesellschaften, hätte über fiskalische Instrumente (Steuersatz) auch finanziell unterstützt werden können. Das Ziel: Die Etablierung einer Marktwirtschaft in Abgrenzung zum (internationalen Monopol-)Kapitalismus [5]. Das historische Vorbild, die Arbeiterselbstverwaltung im ehemaligen Jugoslawien, krankte zwar an einer stetig steigenden Einkommensungleichheit zwischen den Kollektiven und letztlich den Arbeitern, wie Kritiker dieses Modells immer wieder betonen. Aber das ist nur logisch: Schließlich waren (und wären) diese Genossenschaften weiter in den Markt integriert, der nur auf die absoluten Vollkosten schaut und Effizienz „belohnt“. Die Alternative – wie oben dargestellt – ist die vollumfängliche Planung. Hierfür müssten durch einen riesigen bürokratischen Zentralapparat die jeweiligen Grenzkosten, die Nachfrage nach Gütern, der Bedarf an Vor- und Zwischenprodukten ermittelt und zentral den Wirtschaftssubjekten Ressourcen zugewiesen werden. Das alles unter Abkoppelung vom Weltmarkt. Die Beispiele des „real existierenden Sozialismus“ zeigen, dass dies illusorisch ist.

Doch zurück zu der Idee des Fonds aus den Erdöleinnahmen. Die Ölgelder hätten – analog zum Vorbild Norwegen – im Ausland angelegt werden sollen. Ein wichtiges Kriterium wäre dabei gewesen, das schiere und immer stärkere Anwachsen der Fondsumme durch einen kontrollierten Ausstieg aus der nationalen Ölförderung zu vermeiden. Ein gewisser Prozentsatz aus dem Fonds, beispielsweise vier Prozent pro Jahr, hätte dann in strategisch wichtige Sektoren investiert werden können wie in die Förderung erneuerbarer Energien und die Umgestaltung des Energienetzes, in den Aufbau einer Bioökonomie, in Investitionen in Bildung oder in Anschubfinanzierungen (Kredite!) für ein Wohnungsbauprogramm analog zur Gran Misión Vivienda. Bei Ölpreisen wie 2009 oder 2015 von lediglich 50 Euro pro Barrel hätten aus dem Fonds etwa 2,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestanden. Da die anderen Sektoren infolge der Abwertung gewachsen wären, hätte sich zudem infolge der Diversifizierung der Wirtschaft auch eine breitere Basis für die Staatseinnahmen und Umverteilungen ergeben.

Doch zurück zu der Idee des Fonds aus den Erdöleinnahmen. Die Ölgelder hätten – analog zum Vorbild Norwegen – im Ausland angelegt werden sollen. Ein wichtiges Kriterium wäre dabei gewesen, das schiere und immer stärkere Anwachsen der Fondsumme durch einen kontrollierten Ausstieg aus der nationalen Ölförderung zu vermeiden. Ein gewisser Prozentsatz aus dem Fonds, beispielsweise vier Prozent pro Jahr, hätte dann in strategisch wichtige Sektoren investiert werden können wie in die Förderung erneuerbarer Energien und die Umgestaltung des Energienetzes, in den Aufbau einer Bioökonomie, in Investitionen in Bildung oder in Anschubfinanzierungen (Kredite!) für ein Wohnungsbauprogramm analog zur Gran Misión Vivienda. Bei Ölpreisen wie 2009 oder 2015 von lediglich 50 Euro pro Barrel hätten aus dem Fonds etwa 2,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestanden. Da die anderen Sektoren infolge der Abwertung gewachsen wären, hätte sich zudem infolge der Diversifizierung der Wirtschaft auch eine breitere Basis für die Staatseinnahmen und Umverteilungen ergeben.

Alles in allem zeigt die wirtschaftliche Entwicklung Venezuelas über das letzte Jahrzehnt, dass es nicht gelang, ein kohärentes Modell, das losgelöst von den Ölexporten funktioniert, in die Praxis umzusetzen. Folglich war nicht unbedingt das Ziel der bolivarischen Revolution falsch, sondern der Weg. Es ist nicht möglich, eine Gesellschaft zu transformieren, ohne ein zentrales (das zentralste?) Element gesellschaftlichen Zusammenlebens, seine Wirtschaftsstruktur, in diesen Prozess einzubeziehen. Bei Chávez‘ Wirtschaftspolitik handelte es sich letztlich um ein „staatskapitalistisches Modell der Modernisierung, das am Ressourcenextraktivismus festhält“ [6], also um einen „Wandel durch Persistenz“? Lander fasst es wohl sehr richtig zusammen, wenn er schreibt: „Bis nicht das Produktionsmodell radikal umgestaltet ist, die Illusion des unbegrenzten Wachstums fallengelassen wird, bis nicht die Grenzen des Planeten und die tiefe Krise für die Menschheit erkannt sind und bis die Transformation in ihrem Kern nicht den Übergang zu einer Post-Öl-Gesellschaft, als eine grundlegende Bedingung für die bloße Möglichkeit für eine post-kapitalistische Gesellschaft, angenommen hat, bis dahin haben die Schlüsselziele in dem Wandlungsprozess der Bolivarischen Bewegung keine Aussicht, wie auch immer erfüllt zu werden“[7].

Die USA und der Raum zum Handeln

Bleibt abschließend zu klären: Wie frei war die Bolivarische Regierung, diesen radikalen Wandel anzugehen? Wäre die Transformation hin zu diesem neuen Wirtschaftsmodell nicht aufgrund des Widerstandes der USA von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen? Die Antwort auf die Frage muss ein Blick in die Glaskugel bleiben.

Das Modell hätte an der Ölversorgung der USA mit venezolanischem Öl, auf die diese zum damaligen Zeitpunkt noch angewiesen waren, nichts geändert. Die Devisen wären in einen externen Fonds geflossen. Soweit also hätten die USA keinen Grund zum Handeln gehabt. Inwiefern der Fonds dann für Investitionen in „Bruderländern“ wie Kuba, Iran oder China verwendet worden wäre, stünde ohnehin auf einem anderen Blatt. Für Diskrepanzen mit den USA hätte also eher dieser zweite Sachverhalt, die geostrategische Frage gesorgt, nicht die interne Wirtschaftsreform.

Der Übergang zu einem Genossenschaftsmodell beziehungsweise zunächst die staatliche Förderung von Genossenschaften hätte US-Interessen ebenfalls nur marginal betroffen. Von daher wäre der wichtigste Gegenspieler der Bolivarischen Regierung wohl die nationale Oligarchie gewesen. Da diese aber auch in der realhistorischen Entwicklung unter Chávez stets und ständig Widerstand gegen alle Maßnahmen leistete, hätte auch von dieser Warte aus nichts gegen das Alternativprogramm gesprochen.

Der Übergang zu einem Genossenschaftsmodell beziehungsweise zunächst die staatliche Förderung von Genossenschaften hätte US-Interessen ebenfalls nur marginal betroffen. Von daher wäre der wichtigste Gegenspieler der Bolivarischen Regierung wohl die nationale Oligarchie gewesen. Da diese aber auch in der realhistorischen Entwicklung unter Chávez stets und ständig Widerstand gegen alle Maßnahmen leistete, hätte auch von dieser Warte aus nichts gegen das Alternativprogramm gesprochen.

Ein wichtiger Punkt wäre zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Wirtschaftsreform die Enteignung multinationaler Konzerne gewesen. Wie auch in der Realität der letzten 15 Jahre ist allerdings davon auszugehen, dass das Schlachtfeld die ideologische Rhetorik geblieben wäre. Die Enteignungen haben und wären im Modell gegen Entschädigungen erfolgt – ganz im Sinne des „kapitalistischen“ Umfelds. Also: keine radikale Verstaatlichung wie in Kuba, zumal Venezuela ja im Weltmarkt hätte bleiben sollen. Enteignungen gegen Entschädigung haben nicht mal in Argentinien oder Bolivien grundlegende Konsequenzen nach sich gezogen – jenseits der Rhetorik.

Alles in allem scheint der Blick in die Glaskugel zu offerieren, dass das vorgeschlagene Alternativmodell kaum zu mehr Schwierigkeiten mit den USA geführt hätte als in der Realität. Und somit muss man mit Bedauern fragen, warum sah die Bolivarische Regierung nicht die schwarzen Seiten des Öls? Die Entwicklung in Venezuela hätte um so vieles anderes verlaufen können.

——————————-

[1] Ladan Cher: Die venezolanische Katastrophe, in: Le Monde Diplomatique vom 13.03.2015.

[2] Siehe verschiedene Beiträge von Heinz Dieterich auf Aporrea.org.

[3] Ulrich Brand: Lateinamerika in der Rohstofffalle, in: Blätter 02/2015.

[4] Edgardo Lander: Venezuela. Terminal Crisis of the Rentier Petro-State Model?, auf TNI.org, October 2014.

[5] Etwa analog der Unterscheidung bei Fernand Braudel.

[6] Siehe Endnote 3.

[7] Siehe Endnote 4. Übers. des Zitats durch den Verfasser.

Bildquellen: [1] Agencia Brasil; [2] Quetzal-Redaktion, ssc; [3] Quetzal-Redaktion, ks; [4] Oriana Eliçabe

Die Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang und den bevorstehenden Staatsbankrott sind in der Tat sehr vielschichtig. Der Versuch von Herrn Schaller ist lobenswert, mehrere mögliche Gründe aufzuzeigen, aber wie in vielen Arbeiten über Venezuela mit geballtem akademischem Fachwissen, werden Realitäten nicht angemessen berücksichtigt, so verstehe ich nicht, wie man die Prognose der sogenannte Holländischen Krankheit stellt, wenn das Land doch seit 1983 von einer Abwertung in die nächste taumelt. Zu den Schwachpunkten: a) Chávez hätte nach seiner Wahl die Erdöleinnahmen in einem Fonds im Ausland anlegen sollen, b) die Umgestaltung der Wirtschaft weg vom Öl einleiten sollen und c) die Währung stark abwerten, möchte ich ein paar Anmerkungen machen.

Zu a) 90% der Exporte und über 50% der Staatseinnahmen kamen aus der Erdölwirtschaft, ohne diese Gelder war das Land handlungsunfähig. Allerdings versäumte es Chávez, als die Rohölpreise über Jahre zu immer neuen Höchstmarken kletterten, den Appell des Publizisten Arturo Uslar Pietri aus dem Jahre 1936 zu realisieren, der da lautete: Das Öl müsse gesät werden – sembrar el petróleo. Es war Uslar Pietris Sorge vor der wachsenden Abhängigkeit Venezuelas vom Erdöl und die Aufforderung, die Einnahmen aus dem Ölreichtum als Volkseigentum so zu verwenden, dass neue Einnahmequellen geschaffen werden.

Chávez hatte genug Geld eine moderne Infrastruktur aufzubauen und Anreize für in- und ausländisch Investoren zu schaffen. Dies hätte aber nur mit den Gewinnen aus den Erdölverkäufen realisiert werden können, was langfristig nutzbringender gewesen wäre, als die Devisen aus Gründen, die für Venezuela gar nicht zutrafen, in einen ausländischen Fonds zu stecken. Leider verschwendete Chávez das Geld für seine ausufernde Verteilungspolitik mit den negativen Folgen, die jede Rentenökonomie mit sich bringt. Hinzu kommt, dass PDVSA substanzerhaltende Investitionen aus Mangel an Divisen nicht mehr durchführen konnte.

Zu b) Genau das wollte Chávez eigentlich machen. Er weckte bei vielen Bürgern die Hoffnung, er werde den Weg zu einer sozialen Marktwirtschaft und einer funktionierenden Rechtstaatlichkeit, gepaart mit einem rigorosen Kampf gegen Korruption und Vergeudung ansteuern. Er besaß die nötige Glaubwürdigkeit bei den ärmeren Schichten, um die neuen, anfangs gewiss schmerzlichen Schritte, durchzusetzen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung, sowohl die Mittelklasse als auch die Eliten waren bereit, einen neuen und humaneren Weg für Venezuela zu suchen, samt einem Wirtschaftsmodell, das auf dem Fundament der Solidarität beruht und die Eigenart eines lateinamerikanischen Landes berücksichtigt. Ein Alternativmodell zum gefühllosen Wirtschafts-Liberalismus und glücklosen Sozialismus. Chávez und die Venezolaner haben diese einmalige Chance leider verpasst.

Zu c) Die Vorstellung, dass durch eine Abwertung eine Diversifizierung der Wirtschaft erfolgt, ist für ein bestehendes Industrieland erreichbar, aber nicht für ein importabhängiges Land wie Venezuela, wo nach jeder Devaluation die Preise steigen und die Bevölkerung mehr verarmt. Das konnten auch diverse Devisenkontrollen mit dualen Wechselkursen sowie die Finanzakrobatik der letzten Jahre nicht verhindern, denn jede für die Produktion benötigte Maschine wird importiert sowie die meisten Rohstoffe. Viele Fabrikanten erwarteten unter Chávez eine Besserung der Lage, aber das Gegenteil war der Fall. Sie konnten trotz der Abwertungen mit den billigen Produkten aus Fernost nicht konkurrieren, daher gaben etliche die Produktion auf, entließen einen Großteil der Arbeiter und wurden Importeure.

Es ist heute müßig zu diskutieren was wäre wenn. Hugo Chávez war ein intelligenter, wortgewandter, charismatischer, lateinamerikanischer Populist, den der Zufall vor eine historische Aufgabe stellte, für die er nicht qualifiziert war und der die in ihn gesetzten Erwartungen, ein Mischung aus Illusionen, Träumereien und Wunschdenken, nie erfüllen konnte. Er ist nicht wegen den Eliten oder den Vereinigten Staaten gescheitert, er ist an sich selbst und an den unfähigen und käuflichen Jasagern gescheitert, denen das Land und das Volk gleichgültig waren und die nur ihre eigenen egoistischen Ziele verfolgten.

Wie soll aus diesem Scherbenhaufen wieder ein funktionierendes Gemeinwesen werden? Niemand kann das beantworten und schon gar nicht mit wem, denn die fähigsten Köpfe haben das Land verlassen und werden so schnell nicht wieder zurückkehren. Ferner muss die durch Chávez angefangene Spaltung in zwei unversöhnliche Lager beendet und die Gesellschaft wieder vereint werden. Die Venezolaner waren immer Überlebenskünstler, hoffen wir das Beste.