Bolivien hält innerhalb Südamerikas etliche Rekorde – meist jedoch mit negativem Vorzeichen: Es ist das ärmste Land der Region, hat seit der Unabhängigkeit 1825 mehr als die Hälfte seines Territoriums (53%) an seine Nachbarn verloren und ist infolgedessen auch zu einem der beiden einzigen Binnenländer Lateinamerikas geworden, das – anders als das benachbarte Paraguay – dieses Defizit nicht durch eine schiffbare Flussverbindung zum Ozean ausgleichen kann. Während der spanischen Kolonialzeit galt der Cerro Rico als wichtigste Silberquelle Amerikas und das auf diesem Reichtum gegründete Potosí im 17. Jahrhundert als eine der zehn größten Städte der Welt. Trotz vorangegangner Aufstände und Revolten war Bolivien der letzte Staat auf dem südamerikanischen Festland, der – von außen her – vom Kolonialjoch befreit wurde. Außerdem ist das nach seinem Befreier Simón Bolívar benannte Land dasjenige mit dem höchsten indianischen Bevölkerungsanteil (über 60%) in Lateinamerika. Während der 1990er Jahre galt es als Musterland des neoliberalen „Washington Consensus“ und danach – mit dem Übergang ins neue Jahrtausend – als das kontinentale Epizentrum erfolgreicher sozialer Rebellion.

Bolivien hält innerhalb Südamerikas etliche Rekorde – meist jedoch mit negativem Vorzeichen: Es ist das ärmste Land der Region, hat seit der Unabhängigkeit 1825 mehr als die Hälfte seines Territoriums (53%) an seine Nachbarn verloren und ist infolgedessen auch zu einem der beiden einzigen Binnenländer Lateinamerikas geworden, das – anders als das benachbarte Paraguay – dieses Defizit nicht durch eine schiffbare Flussverbindung zum Ozean ausgleichen kann. Während der spanischen Kolonialzeit galt der Cerro Rico als wichtigste Silberquelle Amerikas und das auf diesem Reichtum gegründete Potosí im 17. Jahrhundert als eine der zehn größten Städte der Welt. Trotz vorangegangner Aufstände und Revolten war Bolivien der letzte Staat auf dem südamerikanischen Festland, der – von außen her – vom Kolonialjoch befreit wurde. Außerdem ist das nach seinem Befreier Simón Bolívar benannte Land dasjenige mit dem höchsten indianischen Bevölkerungsanteil (über 60%) in Lateinamerika. Während der 1990er Jahre galt es als Musterland des neoliberalen „Washington Consensus“ und danach – mit dem Übergang ins neue Jahrtausend – als das kontinentale Epizentrum erfolgreicher sozialer Rebellion.

Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor (1952) hatten die Volksmassen eine Revolution versucht, zu deren wichtigsten Ergebnissen zwar eine Agrarreform und die Nationalisierung der Minen zählen, die dann jedoch versandete. Mit der Wahl von Evo Morales zum Präsidenten im Dezember 2005 erregte Bolivien die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit vor allem deshalb, weil mit ihm ein ehemaliger cocalero und Gewerkschaftsführer zum ersten indigenen Staatsoberhaupt Südamerikas berufen wurde. Dessen wichtigste Forderung, die mit dem Wahlsieg zum politischen Auftrag wurde, war die nach der Neugründung (refundación) des Andenlandes. Wie dringend und zugleich schwierig dies selbst nach 180 Jahren Unabhängigkeit umzusetzen ist, zeigt der Blick zurück in die wechselvolle und konfliktreiche Geschichte Boliviens.

Unabhängigkeit und Föderation – die Revolution, die nicht stattfand?

Als Bolivien 1825 unabhängig wurde, hatte es die doppelte Fläche von heute (2.373.256 km² gegenüber 1.098.581 km²) und war damit nach Brasilien und Argentinien das drittgrößte Land Südamerikas. Das Land besaß damals etwa eine Million Einwohner, von denen drei Viertel zur indigenen Bevölkerung zählten (Mesa 2007:292). Nach den anderthalb Jahrzehnten des Unabhängigkeitskrieges lag das Land, das noch im 17. Jahrhundert zu den reichsten Gebieten Spanisch-Amerikas gezählt hatte, wirtschaftlich danieder. Betrug die Produktion von Silber, welches bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das Hauptexportgut Boliviens war, in der letzten Dekade des 18. Jahrhunderts noch durchschnittlich 385.000 Silbermark pro Jahr, so sank sie in den 1820er Jahren auf das Allzeittief von 150.000 Silbermark, um sich dann 30 Jahre später auf einem Niveau um die 200.000 Silbermark einzupendeln (Klein 1992:104). Wie sich bald zeigen sollte, war die wirtschaftliche Abhängigkeit, die sich vor allem im Fortbestehen der Rolle als Rohstofflieferant (Silber, Salpeter, Guano, Zinn) für Europa und die USA zeigte, nicht das einzige Problem, mit dem der neu gegründete Staat zu kämpfen hatte. Ebenso schwer wogen die ungelösten Fragen der territorialen Grenzen, der gesellschaftlichen Integration und der nationalen Identität. All dies waren Probleme, mit denen sich auch die anderen Länder Lateinamerikas konfrontiert sahen, jedoch lasteten sie auf Bolivien schwerer als anderswo.

So befand sich die Republik, die es nach der ursprünglichen Auffassung ihres Befreiers, Namengebers und ersten Präsidenten gar nicht geben sollte, in Hinblick auf ihre Grenzen in einem doppelten Dilemma: Auf der einen Seite warf die über 250 Jahre bestehende Zugehörigkeit zum Vizekönigreich Peru (bis 1776), die sich auch in der kolonialen Bezeichnung Oberperu für das heutige Bolivien niederschlug, die Frage nach dem Fortbestehen von „Sonderbeziehungen“ zwischen Bolivien und Peru auf. Auf der anderen Seite veranlasste gerade die Möglichkeit des Zusammengehens der beiden Andenstaaten die übrigen Nachbarn dazu, dem durch politische Einmischung und militärische Aktionen entgegenzutreten, wofür vor allem Bolivien teuer bezahlen musste.

In der Person und Politik von Andrés de Santa Cruz y Calahumana, der erst unter San Martín und dann unter Bolívar für die Befreiung Lateinamerikas gekämpft hatte, ist beides vereint: zum einen die Chance, Bolivien als stabilen und erfolgreichen Staat zu etablieren, und zum anderen das tragische Scheitern dieser Chance. Nachdem die beiden ersten Präsidenten, Simón Bolívar (1825) und Antonio José de Sucre (1826-1828), die beide aus Venezuela stammten und als libertadores dem Land die Unabhängigkeit gebracht hatten, es angesichts der anstehenden Probleme vorgezogen hatten, nach Kolumbien zurückzukehren, fiel ihrem Nachfolger Santa Cruz die Rolle des „eigentlichen Erbauers der Nation“ (Mesa 2007:290) zu.

Während seiner Regierungszeit 1829-1839 erlebte Bolivien tatsächlich ein Jahrzehnt des Aufbaus und der Stabilität, was sich angesichts der folgenden vierzig Jahre (1841-1880), die durch eine „permanente Staatskrise“ (Pampuch/ Echalar 1987:47-49; Klein 1992:120ff.) gekennzeichnet waren, als große Ausnahme erweisen sollte. Die Schaffung eines starken Bolivien war jedoch für Santa Cruz nur der erste Schritt. Nachdem er die Versuche Argentiniens, Bolivien mit Verweis auf die Zugehörigkeit von Oberperu zum Vizekönigreich Rio de la Plata (ab 1776) zu annektieren, erfolgreich abgewehrt hatte, rückte die Idee einer pan-andinen Union mit Peru in den Vordergrund. Santa Cruz fühlte sich insofern zu Recht zu einer solchen Mission berufen, da er nicht nur den Titel eines Großmarschalls von Peru führte, sondern 1826/ 27 selbst für kurze Zeit Präsident jenes Landes gewesen war.

Zehn Jahre später kam es schließlich zur Gründung einer Bolivianisch – Peruanischen Konföderation, wobei sich Santa Cruz die innere Spaltung des Nachbarlandes zunutze machte. Vom legitimen peruanischen Präsidenten José Orbegoso um Hilfe gebeten, besiegte er dessen Kontrahenten Agustín Gamarra, der den Süden Perus beherrschte, und Felipe Santiago Salaverry, der in Zentralperu die Macht ausübte. Nachdem Kongresse in Nord- und Südperu sowie in Bolivien entsprechende Beschlüsse gefasst hatten, schlossen sich die drei Staaten im Juni 1836 unter der Führung von Santa Cruz zur Konföderation zusammen. Dies rief Chile und Argentinien auf den Plan. Obwohl die konföderierten Truppen die Invasionsversuche beider Nachbarländer zunächst abwehren konnten, gelang Chile schließlich mit Hilfe von Gamarra 1839 der Sieg. Santa Cruz floh nach Ecuador und sein Traum von einem geeinten Andenstaat mußte nach der Schlacht von Ingavi im November 1841, die die Trennung zwischen Bolivien und Peru besiegelte, begraben werden.

Zehn Jahre später kam es schließlich zur Gründung einer Bolivianisch – Peruanischen Konföderation, wobei sich Santa Cruz die innere Spaltung des Nachbarlandes zunutze machte. Vom legitimen peruanischen Präsidenten José Orbegoso um Hilfe gebeten, besiegte er dessen Kontrahenten Agustín Gamarra, der den Süden Perus beherrschte, und Felipe Santiago Salaverry, der in Zentralperu die Macht ausübte. Nachdem Kongresse in Nord- und Südperu sowie in Bolivien entsprechende Beschlüsse gefasst hatten, schlossen sich die drei Staaten im Juni 1836 unter der Führung von Santa Cruz zur Konföderation zusammen. Dies rief Chile und Argentinien auf den Plan. Obwohl die konföderierten Truppen die Invasionsversuche beider Nachbarländer zunächst abwehren konnten, gelang Chile schließlich mit Hilfe von Gamarra 1839 der Sieg. Santa Cruz floh nach Ecuador und sein Traum von einem geeinten Andenstaat mußte nach der Schlacht von Ingavi im November 1841, die die Trennung zwischen Bolivien und Peru besiegelte, begraben werden.

Dieses Datum markiert für James Dunkerley, einem anerkannten britischen Historiker, zugleich das Ende der ersten Revolution in der bolivianischen Geschichte, die 1809 mit der antikolonialen Proklamation von Pedro Domingo Murillo in La Paz ihren Anfang genommen hatte und 1841 mit dem Zerfall der Konföderation endgültig gescheitert war (Dunkerley 2007:30/31). Bedenkt man zudem, dass Bolivien (ebenso wie Peru) die Unabhängigkeit nicht aus eigener Kraft, sondern dank der militärischen Siege der beiden libertadores erlangte, stellt sich mit Nachdruck die Frage, wie Ausbleiben bzw. Scheitern der „Gründungsrevolution“ des zentralandinen Landes zu erklären sind. Bei der Suche nach einer befriedigenden Antwort rückt das „Indianerproblem“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es war der Aufstand unter dem Inka-Nachfahren Condorcanqui Noguera Túpac Amaru (1780/81), welcher die Mehrheit der spanischstämmigen Kreolen Unter- und Oberperus aus Furcht vor den sozialen und politischen Konsequenzen der Rebellion veranlasste, das Kolonialregime als das kleinere Übel anzusehen. Lieber waren sie bereit, auf die Unabhängigkeit zu verzichteten, als die Risiken eines erneuten Aufstandes der indigenen Bevölkerungsmehrheit einzugehen. Auch zur Rettung der Konföderation hätte es angesichts der militärischen Stärke ihrer Feinde einer Massenmobilisierung von unten bedurft. Daß dies in beiden Fällen – sowohl während der Unabhängigkeitskriege als auch in den militärischen Auseinandersetzungen zur Verteidigung der Bolivianisch – Peruanischen Konföderation – unterblieben war, stellt wohl die wichtigste Ursache für das doppelte Scheitern des ersten Versuches dar, Bolivien per Revolution eine stabile Grundlage zu sichern. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt jedoch zugleich, dass gerade aus diesem Scheitern immer wieder die Notwendigkeit erwuchs, diesen Versuch unter neuen Bedingungen und dann zweimal auch mit größerem Erfolg zu wiederholen. In beiden Fällen – in der Mitte des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts – folgte dem Versagen der herrschenden Elite das Aufbegehren der ausgeschlossenen, marginalisierten und unterdrückten Massen. Dies war und ist ihre Antwort auf die bis heute andauernde Krise des bolivianischen Staates und des durch ihn initiierten Entwicklungsmodells.

Vom Salpeter zum Chacokrieg – Verlust als (verpasste) Chance?

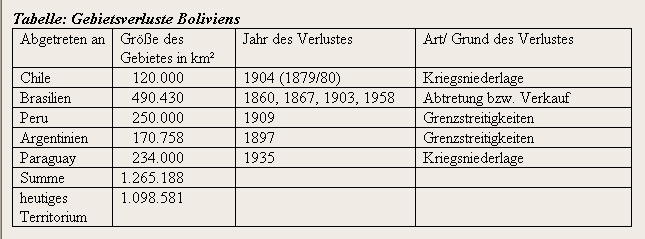

In den folgenden hundert Jahren machten sich die Nachbarländer die Schwäche Boliviens und die Unfähigkeit seiner traditionellen Elite zunutze und annektierten mehr als eine Million Quadratkilometer seines ursprünglichen Territoriums (siehe Tabelle). Besonders traumatisch waren für die Bolivianer der Verlust des einzigen Zugangs zum Meer im Ergebnis der Niederlage gegen Chile im Salpeterkrieg 1879/ 80 und der Chaco-Krieg gegen Paraguay 1932-1935. In beiden Fällen ging es nicht allein um den Besitz bestimmter Territorien, sondern vor allem um die Kontrolle über bereits erschlossene (Salpeter im Krieg gegen Chile) oder vermutete Rohstoffe (Erdöl im Chaco-Krieg). Bei der Abtretung großer Gebiete im Osten an Brasilien waren die dort vorhandenen Kautschukvorkommen das Objekt der Begierde.

Vor allem im Salpeterkrieg ging es letztlich um die Durchsetzung ausländischer, zumeist britischer Kapitalinteressen, die zu Lasten von Bolivien erfolgte. In gewisser Weise handelt es sich hierbei um eine frühe Form von Rohstoffkriegen. In der Gegenwart werden die Ressourcenkonflikte innerhalb des Landes zwischen den reichen Tieflanddepartements im Osten und der verarmten Andenregion ausgetragen. Ihre Brisanz liegt in der zunehmenden Gefahr begründet, dass sich der Osten per Abspaltung, die durch Autonomieforderungen nur notdürftig kaschiert wird, die dort lagernden großen Erdgasvorkommen aneignet und die inzwischen ausgeplünderte Andenregion sich selbst überlässt.

Damit rückt als zweites Problemfeld das der sozialen und territorialen Integration ins Blickfeld. Die größte Herausforderung Boliviens bestand darin, wie aus einer von außen „geschenkten“ Unabhängigkeit und einer gescheiterten Stabilisierung auf den Grundlagen einer kolonial ererbten Wirtschafts- und Sozialstruktur sowie angesichts des schmerzhaften Verlustes von wichtigen Territorien und Ressourcen eine moderne Gesellschaft entstehen sollte. Will man die Chancen, die Bolivien für die Bewältigung dieses zentralen Entwicklungsproblems überhaupt hatte, einigermaßen ermessen, bieten sich zwei bereits erwähnte Zäsuren der bolivianischen Geschichte an – der Salpeterkrieg von 1879/ 80 und der Chaco-Krieg von 1932 bis 1935. Unter militärischen, territorialen und sozialpsychologischen Gesichtspunkten stellen beide Kriege zwar Einschnitte mit klar negativen Vorzeichen dar, in ihren politischen und gesellschaftlichen Wirkungen haben sie jedoch zugleich eine innere Dynamik ausgelöst, die die alten, verknöcherten Strukturen aufgebrochen hat. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die daraus entstandenen Modernisierungschancen auch tatsächlich konsequent genutzt wurden bzw. warum dies nicht geschah.

Die Zeit nach dem Salpeterkrieg war mit mannigfaltigen Neuerungen verbunden: Die Armee war als Machtfaktor weitgehend ausgeschaltet, die politische Ordnung stabilisierte und zivilisierte sich, die Herausbildung der beiden Großparteien, Konservative und Liberale, nahm schärfere Konturen an und es wurden regelmäßig Wahlen durchgeführt. Auch die technische Modernisierung von Infrastruktur und Bergbau machte rasche Fortschritte, die Landwirtschaft erlebte im Zuge der Hazienda-Expansion, die zum Generalangriff auf die subsistenzwirtschaftlichen indianischen Gemeinschaften ansetzte, einen fundamentalen Wandel. Mit der „Generation von 1880“ erlebte Bolivien erstmals ein „Goldenes Zeitalter“ in Literatur und Kunst und selbst der Niedergang des Silberbergbaus, seit der spanischen Eroberung wichtigstes Exportgut, konnte durch den Übergang zum Zinnabbau und –export erfolgreich kompensiert werden. Die Kehrseite dieser Entwicklung bestand darin, dass mit den tradierten Strukturen nicht gebrochen wurde, sondern diese im Zuge einer weitgehenden Oligarchisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik lediglich erweitert, flexibilisiert und an die neuen Erfordernisse angepasst wurden: Verändern, damit alles beim Alten bleibt. Symbol dafür waren Aufstieg und Etablierung der rosca, einer neuen Oligarchie der Zinnbarone, zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Unmittelbar vor dem Eintritt in das neue Jahrhundert hatten die Liberalen 1899 in einem blutigen Bürgerkrieg die seit 1880 bestehende Vormacht der Konservativen gewaltsam gebrochen. Zu diesem Zweck verbündeten sie sich mit rebellierenden indígenas, die jedoch schon kurz nach dem errungenen Sieg fallengelassen wurden. Der Aufstieg der Liberalen fiel mit dem Beginn der Zinnära zusammen, was zur Verschiebung des innenpolitischen Machtzentrums vom konservativen Sucre zum liberal geprägten La Paz führte. Der damit verbundene „Hauptstadtstreit“ ist erst jüngst wieder in den Auseinadersetzungen um die künftige Verfassung des Landes aufgeflammt.

Die Zinnbarone, die bis zur Revolution von 1952 an der Spitze der bolivianischen Gesellschaft standen, bildeten nunmehr den neuen Kern der Oligarchie, deren Machtposition jedoch auf den alten Sozialstrukturen beruhte. Der mächtigste unter ihnen war Simon Patiño, Besitzer der größten Zinnmine des Landes. Er beschäftigte etwa 10.000 Arbeiter und kontrollierte ca. die Hälfte der nationalen Zinnproduktion. Die andere Hälfte teilten sich die Aramayos, eine einflussreiche Familie aus der Ära des Silberbergbaus, und ein aus Europa stammender Unternehmer namens Mauricio Hochschild. Die Machtfülle der drei Oligarchen lässt sich daran ermessen, dass Bolivien lange Zeit der zweitgrößte Zinnproduzent der Welt war, Zinn den Export dominierte und damit nicht nur die Haupteinnahmequelle des Landes darstellte, sondern vom Zinnsektor auch die wichtigsten Impulse für die insgesamt zögerliche und einseitige Modernisierung Boliviens ausgingen. Sowohl die Herausbildung einer städtischen Mittelschicht als auch das Entstehen einer Arbeiterbewegung waren in erster Linie das Ergebnis des dominanten Zinnbergbaus. Diese neuen Entwicklungen unterstrichen aber eher die Rückständigkeit des Landes als diese infrage zu stellen. So war Bolivien 1950 immer noch ein Land, das agrarwirtschaftlich geprägt war. Der Anteil der Bevölkerung, der in Städten mit mehr als 5000 Einwohnern lebte, war seit 1900 lediglich von 14, 3% auf 22,8% gestiegen, während 72% der Bevölkerung in der Landwirtschafttätig waren, die allerdings nur ein Drittel des Nationalproduktes erbrachte. Die Analphabetenrate lag bei 69% und die Mehrheit der Bevölkerung war kaum in die Wirtschaft integriert. Innerhalb des Agrarsektors kontrollierten jene 6% der Eigentümer 92% der nutzbaren Fläche, während sich 60% der Kleineigentümer insgesamt 0,2% dieser Fläche teilen mussten. Diese typische Latifundio-Minifundio-Struktur war durch eine niedrige Produktivität und riesige Flächen brachliegenden Großgrundbesitzes gekennzeichnet (vgl. zur Situation 1950 Klein 1992:127ff).

Wie zerbrechlich und verwundbar diese Wirtschafts- und Sozialordnung war, wurde mit der 1929 ausbrechenden Weltwirtschaftskrise offenbar. Unter den vier führenden Zinnproduzenten (zu denen außerdem noch Nigeria, Malaya und Indonesien gehörten) war Bolivien dasjenige Land, das aufgrund des niedrigeren Erzgehaltes und der höheren Transportkosten am teuersten produzierte und deshalb vom Sturz der Zinnpreise am härtesten betroffen war (Klein 1992:179). Der Einbruch des Zinnexports riß alle vom Zinn abhängigen Gruppen und Institutionen – Mittelschichten, Arbeiter, Behörden, Staatsorgane – mit in den Abgrund. Die sozialen Unruhen nahmen zu und die Regierung geriet immer mehr unter Druck. Dies war dann für den damals amtierenden Präsidenten Daniel Salamanca auch der entscheidende Grund, mit dem Krieg gegen Paraguay die Flucht nach vorn anzutreten. Allerdings erwies sich seine Hoffnung, das Nachbarland schnell und mit geringen eigenen Verlusten besiegen zu können, als höchst folgenreicher Trugschluß. Der so genannte Chaco-Krieg entwickelte sich für Bolivien zu einer noch weitaus größeren Katastrophe als der Salpeterkrieg. Von den 200.000 Mann, die gegen Paraguay mobilisiert wurden, starben 50.000 und 20.000 wurden gefangengenommen. Die Kriegskosten beliefen sich auf 228 Mio. US-Dollar. Auch Paraguay, das den Krieg nach opferreichen Kämpfen für sich entscheiden konnte, zahlte einen hohen Preis: 40.000 Tote, 2.500 Gefangene und 128 Mio. Dollar Kriegskosten (Mesa 2007:442).

Noch dramatischer als Verlauf und Ausgang des Krieges waren seine ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen. Mit ihm endeten nicht nur die Expansionsphasen des Zinnbergbaus und der Haziendawirtschaft, sondern auch das gesamte oligarchische Machtsystem geriet in eine Dauerkrise, von der es sich bis zur Revolution von 1952 nicht mehr erholen sollte. Eine neue Generation, die „Chaco-Generation“, bestimmte künftig das politische Leben Boliviens und setzte neue Themen, die die zentralen Problemfelder und Konflikte des Landes benannten, auf die nationale Agenda: Indianerfrage, Arbeiterfrage, Landfrage und das Problem der ökonomischen Abhängigkeit.

„Bolivien trat in den Chaco-Krieg als eine sehr traditionelle, unterentwickelte und exportorientierte Ökonomie ein und wies auch nach dem Konflikt noch dieselben Charakteristika auf. Es veränderte sich allerdings von einer der – in Hinblick auf radikale Ideologien und Gewerkschaftsorganisation – am wenigsten mobilisierten Gesellschaften Lateinamerikas zu einer der fortgeschrittensten. Der Krieg zerstörte das traditionelle Glaubenssystem und bewirkte ein fundamentales Überdenken der Natur der bolivianischen Gesellschaft. Das Ergebnis dieser Veränderung eines elitär geprägten Denkens war die Schaffung einer revolutionären politischen Bewegung, die einige der radikalsten Ideen enthielt, die auf dem Kontinent entstanden. Der Krieg schuf auch ein Klima für die Entwicklung einer der mächtigsten, unabhängigsten und radikalsten Arbeiterbewegungen der Amerikas. Aus dieser Perspektive ist der Chaco-Krieg, wie der Pazifikkrieg vor ihm, einer der entscheidenden Wendepunkte in der Geschichte Boliviens“ (Klein 1992:187 – eigene Übersetzung).

Wohl haben beide, für Bolivien so verlustreiche Kriege dem Andenland zugleich neue Chancen eröffnet, allerdings wurden diese nach dem Chaco-Krieg konsequenter genutzt als in der Zeit nach 1880. Es genügt bereits ein kurzer Blick auf jene Schlüsselperiode zwischen dem Chaco-Krieg und der durch ihn maßgeblich beförderten Revolution von 1952, um dies zu belegen. Schon kurz nach dem Ende des Krieges übernahm eine Militärjunta unter Oberst David Toro im Mai 1936 die Regierung und nationalisierte am 13. März 1937 unter dem Banner eines „Militärsozialismus“, der aber eher populistische und nationalistische Züge trug, die US-amerikanische Standard Oil Co. Diese erste Nationalisierungsmaßnahme Lateinamerikas führte zur Gründung der staatlichen Erdölgesellschaft Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), die nach der Wahl von Evo Morales erneut die Kontrolle über die Erdöl- und Erdgasvorkommen Boliviens übernommen hat. Von der Toro nachfolgenden Regierung unter Oberst Germán Busch (1937-1939) wurde der nationalistische Kurs mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung, einer neuen Arbeitgesetzgebung, einer Bildungsreform und Maßnahmen, die die Rolle des Staates in der Wirtschaft stärkten, fortgesetzt. Nach dem plötzlichen, bis heute nicht völlig aufgeklärten Tod von Busch im August 1939 rissen die Zinnmagnaten wieder der Steuer herum. Deren Herrschaft wurde zwar 1943 bis 1946 noch einmal herausgefordert, konnte dann aber noch bis 1952 verlängert werden.

Auch die Parteienlandschaft geriet mit dem Chaco-Krieg in Bewegung. Nachdem sich bereits 1934 im argentinischen Exil der trotzkistisch orientierte POR (Partido Obrero Revolucionario) gegründet hatten, kam es im Vorfeld der Wahlen von 1940 zur Bildung des marxistischen Frente de Izquierda Boliviana, dessen Kandidat mit 10.000 von 58.000 Stimmen mehr als einen Achtungserfolg erzielte. Daraus ging dann Mitte der 1940er Jahre der prosowjetisch ausgerichtete PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria) hervor. In diesen Umbruch des Parteiensystems reiht sich auch die Gründung des MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) 1941 ein – jener Partei, die mit ihrem Putsch vom 9. April 1952 einen bewaffneten Volksaufstand auslöste. Mit dem Sieg dieses Aufstandes begann die zweite Revolution Boliviens, die einerseits wie bis dahin kein anderer soziopolitischer Prozeß die bestehenden Strukturen erschütterte und zum Teil umwälzte, dessen Führungskraft, der MNR; aber andererseits weder fähig noch willens war, diesen Weg der revolutionären Umgestaltung bis zu Ende zu gehen.

Die Revolution von 1952 – die unvollendete Zweite?

Als die bewaffneten Volksmassen unter Beteiligung der caribineros nach erbitterten Kämpfen in La Paz und Oruro, bei denen 490 Tote und über 1.000 Verletzte zu beklagen waren, schließlich den Widerstand der Armee gebrochen hatten, war der Weg für eine tiefgreifende Veränderung der bolivianischen Gesellschaft endlich offen. Bereits am 21. Juli 1952 wurde das allgemeine Wahlrecht für jeden volljährigen Bürger eingeführt. Die Zahl der Wähler vergrößerte sich damit sprunghaft von 130.000 (1951) auf 960.000 (1956). Die zweite einschneidende Maßnahme bestand in der Verstaatlichung der Minen Ende Oktober, womit über 80% der Exporteinnahmen und alle natürlichen Ressourcen in Staatseigentum übergingen. Mit der Gründung des staatlichen Bergbauunternehmens COMIBOL wurde den Bergleuten in Gestalt des cogobierno ein weitgehendes Mitspracherecht eingeräumt. Die dritte Säule der Revolution bestand in der Dekretierung der Agrarreform, die zwar erst im August 1953 erfolgte, der jedoch eine Welle spontaner Landbesetzungen vorangegangen war. Bis 1964 vergaben die drei MNR-Regierungen 6.121.175 ha Land an 164.000 Campesino-Familien, was zur Folge hatte, dass die Klasse der traditionellen Hacendados zerschlagen wurde und sich eine neue Klasse kleinbäuerlicher Landeigentümer herausbildete. Die Durchsetzung der revolutionären Maßnahmen erfolgte auf der Grundlage von machtpolitischen Veränderungen, die eine direkte Folge der Volkserhebung vom April 1952 waren. Zum einen wurde die Armee auf die eher symbolische Zahl von 500 Mann reduziert, während zum anderen die bewaffneten Arbeiter- und Bauernmilizen zum entscheidenden Machtfaktor aufrückten. In der Summe bewirkten alle diese Veränderungen eine Dynamik, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet war (Klein 1992:235ff.):

1. Von links wurde die kleinbürgerliche Revolutionsführung durch den 1952 gegründeten Gewerkschaftsverband COB, dessen kämpferischen Kern die mineros bildeten, massiv unter Druck gesetzt. Hinter ihrem anerkannten Führer Juan Lechín sammelten sich all jene Kräfte, die für eine Vertiefung und Fortführung des revolutionären Prozesses eintraten.

Dies wurde für den MNR vor allem deshalb zum Problem, weil die galoppierende Inflation (900%), die wirtschaftlichen Einbrüche im Ergebnis der andauernden Auseinandersetzungen im Agrar- und Bergbausektor sowie die Präsenz der bewaffneten Volksmassen die verschreckten Mittelschichten veranlasste, sich von der ursprünglich von ihnen favorisierten Partei (MNR) ab- und der rechten FSB zuzuwenden.

2. Als einziges Gegengewicht blieb der MNR-Führung nur die Gewinnung und Vereinnahmung der Bauernschaft. Dabei kam ihr zugute, dass sich die indianische Landbevölkerung im Ergebnis der Befriedigung ihres Landhungers immer mehr zu einer konservativen Kraft entwickelte, die wenig Interesse an den radikalen Forderungen der städtisch geprägten Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zeigte. Die Rechnung der MNR-Spitze, über eine Allianz mit der Bauernschaft dem Druck von links entgegenzuwirken und den Verlust der Zustimmung aus den Mittelschichten auszugleichen, ging bei den ersten Wahlen, die nach dem Umsturz von 1952 unter den Bedingungen des allgemeinen Wahlrechts 1956 stattfanden, auch auf. Mit überwältigenden 82% der abgegebenen Stimmen (790.000 gegenüber 130.000 für den FSB) war Siles Zuazo, der damit Paz Estenssoro im Präsidentenamt nachfolgte, der klare Sieger.

3. Neben den inneren Akteuren spielten die USA eine zentrale Rolle bei der Bestimmung des weiteren Kurses der Revolution. Anders als im Falle Guatemalas, wo sie dafür sorgten, dass die Revolution 1954 blutig niedergeschlagen wurde, gingen sie in Bolivien nicht auf konterrevolutionären Konfrontationskurs. In der MNR-Führung unter Paz Estenssoro erkannten sie vielmehr jene Kraft, mit deren Hilfe eine „kommunistisch“ inspirierte Radikalisierung der Revolution in Richtung Sozialismus verhindert werden konnte. Dem kamen drei Faktoren entgegen: Zum einen waren weder von der Agrarreform noch von den Nationalisierungen US-amerikanische Interessen direkt betroffen, was sowohl bei der guatemaltekischen Revolution von 1944 bis 1954 als auch bei der kubanischen Revolution von 1959 anders war. In diesen beiden Ländern warfen die USA ihr ganzes Gewicht in die Waagschale, um die Revolution zu zerschlagen: im ersten Falle erfolgreich, im zweiten trotz aller Anstrengungen bis heute nicht. Zum anderen war Bolivien aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur in hohem Maße abhängig und verwundbar. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass die Agrarreform nicht die erhoffte Produktivitätssteigerung bei der Nahrungsmittelproduktion bewirkte. Im Gegenteil, die Abhängigkeit Boliviens von teuren Nahrungsmittelimporten war Ende der 1950er Jahre deutlich höher als vor Beginn der Revolution. Im Schlüsselsektor Bergbau zeichnete sich zudem mit dem Übergang in die 1960er Jahre eine Erschöpfung der Minen und eine deutliche Erhöhung der Produktionskosten ab, was COMIBOL in die Krise stürzte. All dies nutzten die USA, um über entsprechende Hilfsangebote die MNR-Führung weiter nach rechts zu drängen. Als dritter Faktor ist der Antikommunismus der führenden Politiker des MNR zu nennen.

Die fortgesetzte Rechtsentwicklung des MNR fand ihren Niederschlag in der erneuten Wahl (1960, 1964) von Paz Estenssoro zum Präsidenten. Beide Wahlen waren begleitet von internen Flügelkämpfen und Spaltungen des MNR. Der logische Schlußpunkt dieser Entwicklung war dann der Militärputsch vom November 1964, nur wenige Monate nach Beginn der dritten Amtsperiode von Paz Estenssoro.

Die Bilanz dieser zweiten Revolution in der Geschichte Boliviens fällt ambivalent aus. Zum einen markiert sie einen klaren Bruch mit der oligarchischen Vergangenheit. Die politische wie ökonomische Vorherrschaft der Zinnbarone wurde per Enteignung gebrochen und der Großgrundbesitz weitgehend zerschlagen. Die bewaffneten Volksmassen erkämpften sich erstmals Partizipationsmöglichkeiten, die sie auch aktiv im Sinne der Mitgestaltung des Transformationsprozesses nutzten. Auf der anderen Seite blieb die Revolution inkonsequent und damit unvollendet. Nachdem in den ersten beiden Jahren nach dem April-Aufstand die wichtigsten revolutionären Veränderungen durchgesetzt waren, begann der Prozeß zu stagnieren. Die MNR-Führung unter Paz Estenssoro setzte alles daran, um den Einfluß der mobilisierten Volksmassen zurückzudrängen. Die sozioökonomischen Umgestaltungen erwiesen sich als unzureichend, um mit der kolonial ererbten Abhängigkeit zu brechen, was am wachsenden Einfluß der USA auf die Geschicke Boliviens deutlich zu erkennen ist.

Die Historiker streiten sich bis heute, ob die Revolution 1956, 1960 oder erst 1964 ihren Abschluß fand. Das resultiert vor allem daraus, dass sie anders als in Guatemala nicht durch einen klar auszumachenden Gegenschlag der Konterrevolution zerschlagen worden ist. Im Falle Boliviens sollte man deshalb besser vom allmählichen Versanden der Revolution sprechen. Schon lange bevor der MNR 1964 weggeputscht wurde, hatte die Revolution selber ihr kurzes Leben ausgehaucht.

Die Ambivalenz der Revolution wird besonders am Beispiel der nationalen Identität sichtbar, die neben den Fragen der staatlichen Konsolidierung und der gesellschaftlichen Integration das dritte zentrale Problem der Nationalstaatsbildung in Bolivien darstellt. Auf der einen Seite war die Revolution von 1952, die deshalb auch als „Nationale Revolution“ bezeichnet wird, in hohem Maße identitätsstiftend. Unter dem Banner der Schaffung einer mestizischen Nation wurde der indigenen Bevölkerung erstmals ein Identitätsangebot gemacht, das durch die Agrarreform materiell untermauert und in Gestalt des politischen Paktes zwischen MNR und Bauernschaft institutionell abgesichert wurde. Die negativ belastete Bezeichnung „indio“ wurde aus dem offiziellen Diskurs verbannt und durch den ethnisch neutralen und durch die Revolution positiv aufgewerteten Begriff des „campesino“ ersetzt.

Die Kehrseite der Medaille bestand darin, dass das Integrationsversprechen von der indigenen Bevölkerung erstens einen hohen Preis verlangte, nämlich die Aufgabe oder zumindest Rückstufung der eigenen, ethnisch definierten Identität zugunsten der sozial definierten Zugehörigkeit zur mestizisch verstandenen Nation. Zweitens konnte dieses Integrationsangebot nicht eingelöst werden. Schon bald zeigte sich, dass der „innere Kolonialismus“ die Revolution überdauerte hatte, was sich sowohl im Fortleben rassistischer Auffassungen und Verhaltensmuster gegenüber der indigenen Bevölkerung als auch in deren sozioökonomischer Marginalisierung manifestierte. Die ungelöste „Indianerfrage“ sollte dann auch zu einem entscheidenden Sprengsatz beim Ausbruch des „ciclo rebelde“ (2000-2005) und zum zentralen Anstoß für die „Neugründung“ Boliviens werden, die beide zusammen den Kern der dritten Revolution Boliviens bilden.

Barrientos, Banzer und Goni – nach der Revolution … vor der Revolution?

Die Zeit zwischen dem Ende der zweiten und dem Auftakt der dritten Revolution in der Geschichte Boliviens lässt sich einmal in die Periode der Militärdiktaturen, die von 1964 bis 1982 reicht, und zum zweiten in die Ära der „paktierten Demokratie“, die 1985 beginnt und mit Sturz von Gonzalo Sánchez de Lozada im Oktober 2003 ihr Ende findet, unterteilen. In den dazwischen liegenden Jahren, von 1982 bis 1985, amtierte eine Mitte-Links-Koalition, der es jedoch nicht gelang, die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen und die deshalb noch vorzeitig das Handtuch werfen musste. Mit dem Regierungswechsel im Jahre 1985 erfolgte zugleich der Übergang zum Neoliberalismus, der – in engster Symbiose mit dem System der „paktierten Demokratie“ – die Entwicklung Boliviens für die nächsten beiden Jahrzehnte bestimmen sollte.

Die beiden herausragenden Gestalten unter den Militärdiktatoren während der „Zeit der Generale“ (Pampuch/ Echalar 1987:65ff.) waren René Barrientos und Hugo Banzer. Barrientos hatte im November 1964 gegen den gerade erst gewählten Paz Estenssoro geputscht und damit einen definitiven Schlusspunkt hinter die Revolution von 1964 gesetzt. Allerdings war er klug genug, um bestimmte, machtsichernde Mechanismen und Maßnahmen aus der Revolutionszeit zu übernehmen. Die wohl wichtigste war die Fortführung des Paktes mit der Bauernschaft, diesmal in Gestalt des „pacto militar campesino“, der zehn Jahre lang eine zentrale Bedeutung für die Absicherung der Militärdiktatur haben sollte. Seine Hauptgegner sah Barrientos in der immer noch starken Gewerkschaftsbewegung und insbesondere in den kämpferischen Bergarbeitern. Im September 1965 kam es im Minenzentrum Catavi zu einem blutigen Massaker an den mineros, das über 200 Menschenleben forderte. Seine zweite konterrevolutionäre Mission erfüllte das Regime mit der Zerschlagung der Guerilla von Ernesto Ché Guevara. Dieser hatte Ende 1966 damit begonnen, in Nancahuazú, südlich von Santa Cruz, einen Guerilla-Fokus aufzubauen, der jedoch von der Armee vorzeitig entdeckt wurde. Nach einem dramatischen Überlebenskampf wurde Ché am 8. Oktober 1967 leicht verwundet gefangengenommen und einen Tag später auf Befehl von Barrientos ermordet. Wie eng die nachsorgende und die präventive konterrevolutionäre Stoßrichtung des Barrientos-Regimes miteinander verzahnt waren, zeigt das Massaker vom 24. Juni 1967. Als die mineros von Catavi und Siglo XX u.a. über die Unterstützung der Guerilla diskutieren wollten, kam dem die Armee mit einem Blutbad zuvor, das über 100 Männer, Frauen und Kinder das Leben kostete.

Im Zyklus der bolivianischen Militärregimes gab es nach dem unerwarteten Tod von Barrientos am 27. April 1969 zwar einen „kurzen Sommer der Anarchie“, der aber mit dem Putsch gegen den linksgerichteten General Juan José Torres, der nur zehn Monate regierte, sein schnelles Ende fand. Oberst Hugo Banzer, der mit dem Sturz von Torres und der blutigen Unterdrückung des zu dessen Verteidigung mobilisierten Volkswiderstandes das Ruder wieder hart nach rechts riß, regierte sieben Jahren lang, von 1971 bis 1978, das Land als Diktator. Ihm kam besonders der wirtschaftliche Aufschwung zugute, den Bolivien aufgrund günstiger Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt in den ersten Jahren des „Banzerato“ erlebte. Wohl auch aus diesem Grund riskierte es Banzer, 1974 im Tal von Cochabamba mit Waffengewalt gegen protestierende Bauern vorzugehen. Mit dem Blut der über 100 Toten, die bei diesem Massaker starben, wurde der Pakt zwischen Militär und Bauern, der auch von Banzer propagiert worden war, ad absurdum geführt.

Aber auch Banzer musste begreifen, dass er das Rad der Geschichte nicht anhalten konnte. Ein Hungerstreik von über 1000 Menschen, von einer Welle der Sympathie und Unterstützung im ganzen Land getragen, zwang ihn 1978 zum Rücktritt. Jedoch brachten die folgenden Wahlen im Juli dem Land weder Ruhe noch Demokratie. Die Zeitspanne zwischen 1978 und 1982 war die instabilste und chaotischste in der Geschichte der Republik. In viereinhalb Jahren waren neun Präsidenten an der Macht, davon nur zwei, die verfassungsmäßig gewählt wurden (Mesa 2001:368ff.). Unter den übrigen, die sich entweder an die Spitze des Staates geputscht hatten oder über Wahlfälschung dorthin gelangt waren, erwies sich General Luis García Meza als der schlimmste. Unter seiner Herrschaft (Juli 1980 bis August 1981) begann eine Phase brutalster Machtausübung und unbegrenzter Korruption. García Meza erwarb sich aufgrund seiner Brutalität und seiner Kontakte zur Drogen-Mafia rasch den Ruf eines „Narco-Faschisten“, was selbst der Armee zuviel war. Um keinen weiteren Ansehensverlust zuzulassen, sorgte sie nach einigem Hin und Her schließlich dafür, dass die Regierung im Oktober 1982 an Hernán Siles Zuazo übergeben wurde, dessen Koalition UDP mehrfach hintereinander – 1978, 1979 und zuletzt 1980 – die Wahlen gewonnen hatte. Aber erst 1985, unter seinem alten Rivalen aus der Revolutionsära Paz Estenssoro, kehrte unter neoliberalen Vorzeichen endlich Stabilität und Ruhe ein.

Architekt, graue Eminenz und später auch Hauptakteur der Umsetzung des neoliberalen Projektes in Bolivien war Gonzalo Sánchez de Lozada, auch unter dem Kürzel „Goni“ bekannt. Der Werdegang des bekannten Unternehmers, der seine Jugend in den USA verbracht hatte, symbolisiert nicht nur das enge Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft bei der Implementierung des „Washington Consensus“ in Bolivien, welches sich dort konkret in der Symbiose von paktierter Elite-Demokratie und neoliberalen Reformen zeigte. Gleichermaßen symbolhaft verkörpert er Aufstieg, Niedergang und Krise des neoliberalen Projektes insgesamt. Nach seiner Wahl zum Senator von Cochabamba 1985 machte das langjährige MNR-Mitglied rasch politische Karriere: Senatspräsident, Planungsminister unter Paz Estenssoro (1985-1989), Erstplatzierter bei den Wahlen von 1989 (jedoch nicht zum Präsidenten gewählt), nach der darauf folgenden Wahl dann doch Präsident Boliviens von 1993 bis 1997, schließlich 2002 wiedergewählt. Als Planungsminister hatte Goni zusammen mit dem bekannten Weltbankberater Jeffrey Sachs die neoliberale Schocktherapie entworfen, deren Erfolg Bolivien zum anerkannten Musterschüler des Neoliberalismus in Lateinamerika machte. Als Präsident setzte er ein weitreichendes Reformprogramm um, dessen Eckpfeiler erstens die Privatisierung der wichtigsten staatlichen Unternehmen in der spezifisch bolivianischen Variante der „capitalización“ (Kapitalisierung), zweitens die so genannte Volksbeteiligung und die Dezentralisierung der Verwaltung sowie drittens eine umfassende Bildungsreform bildeten. Die damit verbundenen Versprechen einer sozialen Abfederung und eines künftigen ökonomischen Wohlstands sorgten zusammen mit den traumatischen Erfahrungen der Hyperinflation und der Wirtschaftkrise Anfang der 1980er Jahre, die der Mitte-Links-Regierung von Siles Zuazo angelastet wurden, zunächst dafür, dass sich kaum Widerstand regte. Die Vetomacht der Gewerkschaften war im Zuge des Niedergangs des Bergbaus, die 1985 zur Entlassung von über 20.000 Bergleuten geführt hatte, gebrochen worden und andere soziale oder politische Kräfte wie die indígena-Bewegung hatte Goni mit Zugeständnissen und offizieller Anerkennung auf seine Seite gezogen. Ferner ist zu konstatieren, dass Volksbeteiligung und Dezentralisierung zahlreiche Verbesserungen auf lokaler Ebene bewirkten.

Die Kehrseite der Medaille zeigte sich dann nach der Wiederwahl von Goni 2002. Inzwischen war der Glanz der neoliberalen Reformen verblasst und die Anfänge eines neuen „ciclo rebelde“ hatten seit dem Jahr 2000 das Land erfasst. Unter dem Druck der sozialen Bewegungen musste Sánchez de Lozada am 17. Oktober 2003 fluchtartig das Land in Richtung USA verlassen und ist inzwischen in Bolivien des Völkermordes angeklagt worden.

„Ciclo rebelde“ (2000 – 2005) – Auftakt zur dritten Revolution?

Daß Evo Morales am 18. Dezember 2005 unerwartet eindeutig die Wahlen gewinnen konnte, hat seinen entscheidenden Grund in den Erfolgen der sozialen Bewegungen, deren Aktionen das Land seit Beginn des Jahres 2000 in Atem hielten und den Rücktritt von zwei Präsidenten erzwangen. Ausgangspunkte des auch als „ciclo rebelde“ bekannt gewordenen Umbruchs waren Pole des Widerstandes, die sich paradoxerweise im Ergebnis der neoliberalen Reformen herausgebildet hatten. Den medienwirksamen Auftakt bildete der „Wasserkrieg“, den die Bevölkerung von Cochabamba klassen- und parteiübergreifend gegen die die Privatisierung der städtischen Wassergesellschaft führte und schließlich auch gewann. Während die Anti-Privatisierungs-Allianz von Cochabamba spontan entstanden war und nach Durchsetzung ihrer Forderungen ebenso schnell auseinanderfiel, hatte sich im selben Departement, im Chapare, eine andere Form des sozialen Widerstandes formiert, der tiefere Wurzeln hatte und nachhaltigere Wirkungen zeitigte: die Cocalero-Bewegung unter Führung von Evo Morales. Auch hier hatten die neoliberalen Reformen Pate gestanden. Als nämlich mit dem Einbruch der Weltmarktpreise für Zinn 1985 mehr als 20.000 mineros entlassen wurden, gingen viele von ihnen in den Chapere, um sich dort durch den Anbau von Kokablättern eine notdürftige Existenz zu sichern. Die kampferprobten Bergleute brachten sowohl ihre Militanz als auch ihre Organisationserfahrungen in den Aufbau eigenständiger Gewerkschaften ein, die nicht nur zum Rückgrat der überlebensnotwendigen kommunalen Strukturen, sondern zugleich zu Hauptakteuren des Widerstandes gegen die „Politik der verbrannten Erde“ wurden, mit der die Regierung auf US-amerikanischen Druck versuchte, die Kette der Drogenökonomie vom falschen Ende her zu sprengen.

Aus der Stärke der cocalero-Bewegung speiste sich auch maßgeblich der überraschende Erfolg des MAS, der sich zwei Jahre später, im Juni 2002 bei den Wahlen nur knapp dem Sieger Gonzalo Sánchez de Lozada geschlagen geben musste. Die Wahlergebnisse zeigten zweierlei: erstens hatte die sozialen Bewegungen nicht nur den Sprung auf die politische Bühne geschafft, sondern sich dort auch innerhalb kürzester Zeit erfolgreich als nationale Kraft etabliert; zweitens hatten sie damit erstmals seit 1985 das Kartell der traditionellen, dem Neoliberalismus verpflichteten Parteien gesprengt. Diese versuchten zwar, durch die Bildung einer „Megakoalition“ den MAS außen vor zu halten, aber schon ein Jahr später, im Oktober 2003, brach das System der „paktierten Demokratie“ endgültig zusammen. Nachdem es bereits im Februar die von der Regierung geplanten Steuererhöhungen zu einer neuen Welle sozialer Proteste geführt hatten, verlor diesmal Goni den als „Gaskrieg“ bezeichneten Kampf um die Nationalisierung der Gasvorkommen und musste sich vor dem Volkszorn nach Miami flüchten.

Die neue Regierung unter Carlos Mesa verfügte nicht mehr über nennenswerten parlamentarischen Rückhalt und musste deshalb sogar auf die Unterstützung des MAS zurückgreifen, der den parlamentarischen Kampf erfolgreich mit außerparlamentarischen Aktionen verband. In den nächsten beiden Jahren ging es vor allem darum, die „agenda de octubre“ durchzusetzen, die neben der Nationalisierung die Einberufung einer Verfasssunggebenden Versammlung mit dem Ziel der Neugründung Boliviens enthielt. Als Mesa nach dem Gas-Referendum vom Juli 2004 bezüglich der Nationalisierung eine zögerliche und schwankende Position einnahm, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich auch gezwungen sah, im Juni 2005 zurückzutreten. Der Übergangsregierung unter Eduardo Rodriguez, der bis dahin das Amt des Präsidenten des Obersten Gerichthofes innehatte, fiel die Aufgabe zu, vorgezogene Neuwahlen zu organisieren.

Die zentrale Rolle der sozialen Bewegungen bei der Überwindung des traditionellen politischen Systems und beim Widerstand gegen die neoliberalen Reformen weist dem Andenland einen besonderen Platz innerhalb der sogenannten „Linkswende“ zu, die inzwischen fast alle Länder Lateinamerikas erfasst hat. Immer deutlicher erweist sich Bolivien als Epizentrum des Kampfes um Alternativen zum Neoliberalismus. Vom Ausgang dieses Kampfes wird maßgeblich das künftige Schicksal Lateinamerikas bestimmt werden. Will man sowohl die zentrale Bedeutung Boliviens in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen auf dem Kontinent als auch die dem zugrunde liegenden Besonderheiten genauer bestimmen, kommt man nicht umhin, den „ciclo rebelde“ zu analysieren. An dieser Stelle muß es jedoch aus Platzgründen genügen, die Richtung einer solchen Analyse skizzenhaft aufzuzeigen. Betrachtet man den „ciclo rebelde“ aus historisch-vergleichender Perspektive, dann gelangt man zu dem Schluß, dass er ohne den Bezug zum jahrhunderte währenden Widerstand der indigenen Bevölkerungsmehrheit gegen den Kolonialismus nicht zu verstehen ist. Dabei ist wichtig, dass auch nach der Erlangung der Unabhängigkeit von der herrschenden weißen bzw. mestizischen Elite ein „innerer Kolonialismus“ praktiziert wurde, der trotz der Fortschritte, die die Revolution von 1952 bewirkt hat, bis heute fortbesteht. Diese „lange Geschichte“ des antikolonialen Widerstandes verbindet sich mit der „kurzen Geschichte“ des Widerstandes gegen den Neoliberalismus. Dies resultiert daraus, dass den indígenas im Zuge der neoliberalen „Pluri-Multi-Politik“ zwar bestimmte Rechte eingeräumt wurden, ohne aber an den kolonial ererbten Strukturen der Unterdrückung und Diskriminierung etwas zu ändern. Im Gegenteil: Unter den neoliberalen Reformen hatte vor allem die indigene Bevölkerung zu leiden und durch das System der „paktierten Demokratie“ blieb diese auch weiterhin von den maßgeblichen politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Diese Dualität der historischen Wurzeln des „ciclo rebelde“ setzt sich auf anderen Feldern fort:

Erstens umfaßt das historische Gedächtnis der rebellierenden Volksmassen neben den „kurzen“ Erfahrungen der Revolution von 1952 auch die „lange Erinnerung“ der antikolonialen Kämpfe seit der spanischen Eroberung.

Zweitens ist die Identität der Subalternen durch ethnische und soziale Aspekte geprägt, die sich auf unterschiedliche und widersprüchliche Weise miteinander und mit anderen Identitäten (nationale, regionale, lokale, antiimperialistische) verbinden. Dieser Pluralismus der verschiedenen Identitäten ist zugleich Ursache und Spiegelbild der Vielfalt der sozialen Bewegungen Boliviens.

Drittens gibt es einen doppelten Fokus in der Geographie des Widerstandes, die sich einmal im Stadt-Land-Nexus der sozialen Bewegungen und zum anderen im Muster der „relocalización“ von mineros und migrierter Landbevölkerung mit El Alto und dem Chapare als regionalen Brennpunkten zeigt.

Viertens zeichnet sich der „ciclo rebelde“ durch eine organisatorische Zweigleisigkeit aus, die durch das Spannungsverhältnis von Kooperation und Konkurrenz zwischen „politischem Instrument“ (Partei) und sozialen Basisbewegungen gekennzeichnet ist.

Fünftens findet dieser Dualismus der Organisationsformen ebenso in der erfolgreich angewandten Doppelstrategie der Verbindung von parlamentarischem und außerparlamentarischem Kampf wie

sechstens in der Verbindung von sozialer und politischer Dimension des Widerstandes seinen Niederschlag.

Siebentens sind sowohl die indigenen als auch die sozialen Bewegungen durch eine regionale Zweiteilung zwischen andiner und Tiefland-Tradition charakterisiert.

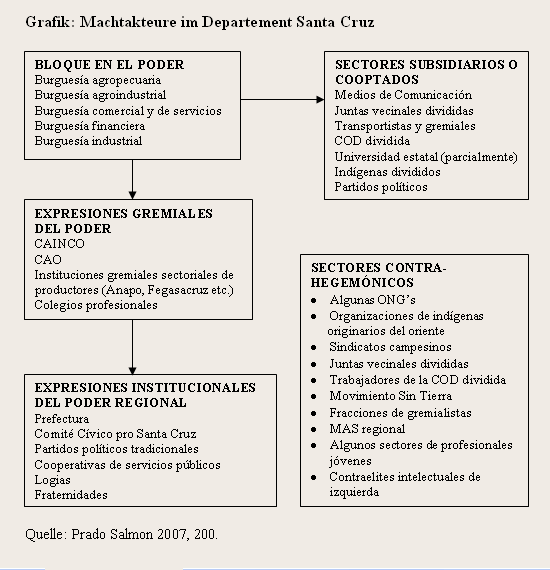

Achtens speist sich daraus ein Dualismus konkurrierender politischer Agenden und Projekte, wobei die vom MAS und den sozialen Bewegungen vertretene „agenda de octubre“ (von 2003) den Kern eines nationalen Projektes darstellt, während die von Santa Cruz und den anderen Departements des „Media luna“ getragene „agenda de enero“ (von 2005) einen regionalen Zuschnitt hat, der derzeit immer mehr separatistische Züge annimmt. Hinter beiden Projekten stehen zudem antagonistische Akteure (Subalterne vs. Oligarchie), was den gegenwärtigen Auseinandersetzungen ihre besondere Schärfe gibt.

Nur wenn es den Protagonisten des „ciclo rebelde“ gelingt, glaubhaft als Verteidiger der nationalen Einheit zu agieren, hat die Revolution, die derzeit durch das Patt mit der regionalistisch fixierten Konterrevolution nach ersten Anfangserfolgen ins Stocken geraten ist, eine Chance. Die Erfahrungen des „ciclo rebelde“ sind dafür zwar unverzichtbar, bedürfen aber aufgrund einer anderen machtpolitischen Konstellation und der drohenden Gefahr für die Einheit des Landes einer grundlegenden Erweiterung. Die entscheidende Frage wird darin bestehen, ob und wie es den Kräften, die für eine revolutionäre Neugründung Boliviens eintreten, gelingt, die oben aufgezeigten Dualismen dafür produktiv zu machen. Sollten sie daran scheitern, dann scheitert nicht nur die dritte bolivianische Revolution. Eine solche Niederlage dürfte dann auch katastrophale Konsequenzen für ganz Lateinamerika haben.

Bildquelle: Public Domain

Sehr interessanter Artikel! Können Sie mir noch einige Quellen nennen, die Sie hierfür verwendet haben? Mit bestem Dank!