Landwirte gegen Landwirte

oder

Wie die Bekämpfung des Sendero Luminoso durch Landmilizen

in Peru die Revolution zerstörte

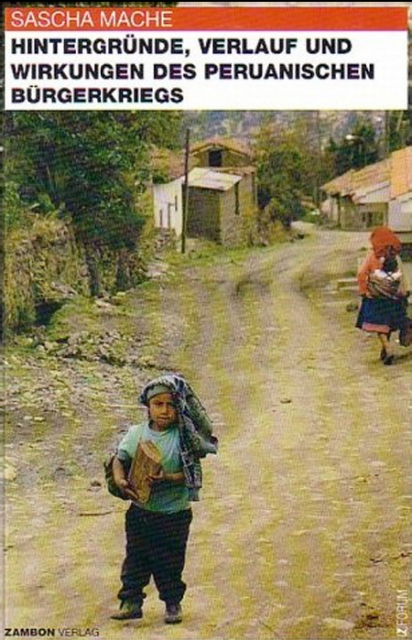

Ausgangspunkt des Buchs ist die interessante These von Mache – in Anlehnung an Eric Wolf –, dass im 20. Jahrhundert die Landarbeiterschaft in der Peripherie die Rolle der revolutionären Kraft in der sozialistischen Weltbewegung vom Proletariat übernommen hätte. Doch „so wie ihre Beteiligung an Revolutionen für deren Sieg ausschlaggebend war, kann der Kampf der Bauern zusammen mit konterrevolutionären Kräften eine Revolution nicht nur verhindern, sondern auch zerstören.“ (S. 16).

Ausgangspunkt des Buchs ist die interessante These von Mache – in Anlehnung an Eric Wolf –, dass im 20. Jahrhundert die Landarbeiterschaft in der Peripherie die Rolle der revolutionären Kraft in der sozialistischen Weltbewegung vom Proletariat übernommen hätte. Doch „so wie ihre Beteiligung an Revolutionen für deren Sieg ausschlaggebend war, kann der Kampf der Bauern zusammen mit konterrevolutionären Kräften eine Revolution nicht nur verhindern, sondern auch zerstören.“ (S. 16).

Das zentrale Untersuchungsthema der Arbeit, anhand dessen die These geprüft wird, ist der Peruanische Bürgerkrieg in den 1980er Jahren. Mache geht dabei der Frage nach, wie es dazu kommen konnte, dass sich die Landwirte einer Region, die die kommunistische Partei und den Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) in ihrem Anliegen um Befreiung der (über Jahrhunderte) unterdrückten Indígenas anfangs in der Mehrheit unterstützten, im Verlauf des brutalen Krieges diesen immer mehr Hilfeleistungen untersagten und sich am Ende gar in Milizen unter Kontrolle der Streitkräfte gegen diese revolutionären Gruppen der Landbewirtschafter organisierten. Er untersucht mithin, warum die Landmilizen im Kalkül der Regierung die wichtigsten Elemente bei der Aufstandsbekämpfung wurden und ob dadurch die peruanische Revolution zerstört wurde. Um das Resultat vorweg zu nehmen: Mache gibt zwar Indizien, aber es bleibt aufgrund einer schwachen Empirie, die nicht dem Autor negativ ausgelegt werden darf, offen, ob die These so aufrechterhalten werden kann.

Nach der einleitenden geographischen Orientierung des Lesers auf die zentralen Gebiete der Sierra als wichtigstes Gebiet im Bürgerkrieg, die zwar historisch deckungsgleich mit der Region der präinkaischen Stämme der Pokra-Chankra ist, aber wie so manche Information am Rande als irrelevant für das Thema betracht werden muss, widmet sich der Autor einer detaillierten Analyse des Produktionssystems unter den Inkas – während der Kolonialzeit, in den Jahren der Unabhängigkeit, der Republik bis hin zur Agrarreform 1969. Die Herausarbeitung der permanenten Unterdrückung und Ausbeutung der indigenen Bevölkerung gelingt dem Verfasser unter Verwendung zentraler Literatur sehr gut, wenngleich die Darstellung m.E. zu lang ist.

Die Verbindung des historischen Hintergrundes mit dem zu bearbeitenden Kernproblem des Aufkommens einer gewaltsamen Bewegung der Landbewirtschafter in der Sierra kommt dann allerdings zu kurz. Sicherlich mag die Zerschlagung der Machtbasis der Grundbesitzer-Oligarchie durch die um staatliche Macht konkurrierende Klasse der Militärs eine Rolle gespielt haben. Doch es bleibt unklar, warum die Kriegserklärung der Partido Comunista Peruano/ Sendero Luminoso (PCP/ SL) an den peruanischen Staat im Jahr 1980 nunmehr politische Ziele verfolgte. Das erkannte der Verfasser richtig (S. 110), im Gegensatz zu den sozioökonomischen Forderungen der Landwirte in den bewaffneten Konflikten der 1960er Jahre. Diese Frage ist umso interessanter, als dass sich die Guerrilla der PCP ebenfalls aus der Mitte der Bevölkerung der Sierra rekrutierte.

Nach dieser umfangreichen Hinleitung wendet sich Mache im letzten Teil der Arbeit der Kernfrage zu. Die Darstellung zum Verlauf des Bürgerkriegs, deren Kürze wegen der schlechten Datenlage wohl nicht zu vermeiden war, wird jedoch erneut durch einen historischen Abriss über die Herausbildung der Rondas Campesinas unterbrochen. Diese bewaffneten Selbstverteidigungsgruppen der Landbewirtschafter, ursprünglich als Vollzugsorgane der Großgrundbesitzer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem gegen Viehdiebe in den Gebieten fernab der staatlichen Zentralgewalt eingesetzt, übernahmen aufgrund des Versagens und der Korruption in den Staatsorganen zunehmend deren Aufgaben im lokalen Rahmen. Der Autor betont dabei zu Recht, dass es sich bei den Gründungen der Rondas keinesfalls um eine (politische) Rebellion gegen die Grundlagen der bestehenden staatlichen Ordnung handelte, sondern vielmehr um ein Vorstoßen der in ihrer Existenz bedrohten Landbewirtschafter in nicht ausgefüllte Räume der staatlichen Gewalten.

Aufgrund der Unterschiede im Wirken der Rondas, noch verstärkt durch die verschiedenen geographischen Räume ihrer Aktivitäten (Zentral- vs. Nord-Peru), versucht der Autor im Folgenden, das definitorische und begriffliche Durcheinander der Rondas untereinander und vor allem im Vergleich zu den im Verlauf des Bürgerkrieges gegründeten Comités de Defensa Civil (CDC) zu entwirren. Denn diese CDC verfolgten in den 1980er Jahren nunmehr politische Zielsetzungen. Sie wurden zur Aufstandsbekämpfung gegründet, in den meisten Fällen mit staatlicher Unterstützung oder sogar Zwang (S. 157), und unterstanden dem Kommando der Armee. Allerdings dürfte beim Aufbau vieler CDC auch ein gewisses Maß an Freiwilligkeit vorhanden gewesen sein, da im Laufe des Bürgerkriegs die ausgedehnten Forderungen nach Lebensmitteln (was vor allem bei schlechten Ernten infolge von klimatischen Einflüssen zwischen 1989 und 1991 von Bedeutung war) und verstärkte Rekrutierungen durch die PCP/ Sendero Luminoso sowie das immer brutalere Vorgehen der Guerrilla gegen die Dorfbevölkerung auf Ablehnung der Comuneros stießen.

Anstatt nun weiter mit empirischen Daten zu arbeiten und der Frage nachzugehen, warum sich die Bauern der revolutionären beziehungsweise konterrevolutionären Bewegung anschlossen – und daraus mögliche Schlussfolgerungen für eine Theorie der Bauernbewegung zu ziehen – geht Mache den umgekehrten Weg. Anhand von theoretischen Arbeiten über das „Why peasants rebel“ versucht er, die PCP und die CDC in der Debatte zu verorten. Das gelingt allerdings nur in Ansätzen.

Obwohl das Dilemma der Minifundistas deutlich wird, nämlich sich für eine der beiden Seiten (Leuchtender Pfad oder CDC = Rondas Campesinas = Paramilitärs) zu entscheiden, kommt er der Frage, wie und warum die Landwirte im Peruanischen Bürgerkrieg die Revolution zerstörten (noch immer) nicht näher. Für den Leser drängt sich jedoch die Schlussfolgerung auf, dass weniger der staatlich/ militärische Zwang dafür verantwortlich war, sondern das Wertesystem der Landwirte, das Unverständnis der Ziele der Revolution, ihre Religion (nämlich die neu aufkommenden evangelischen Religionen), die Verteidigung ihres Landbesitzes oder – im besonderen Fall – ihre Einnahmen aus der wachsenden Coca- und Kokainproduktion. Denn die CDC waren dort besonders wirksam, wo von Seiten der Armee kein Zwang eingesetzt werden musste (S. 203). Die Zusammenarbeit mit dem Militär wäre dann möglicherweise rational, weil den CDC der kurz- bis mittelfristig zu erwartende Nutzen bei einem Kampf auf staatlicher Seite höher erschien. (Als sie freilich ihren Irrtum bemerkten, war es zu spät und die Revolution beendet).

Zwei Fallstudien am Ende des Buches geben eine weitere Hypothese. Die Gründung der Milizen wäre demnach weniger ein Erfolg versprechender Beitrag zur Kontrolle der Menschen über ihr Leben, als das Ergebnis eines gewaltförmigen Prozesses des Angriffs auf die Reproduktionsgrundlage der bäuerlichen Subsistenzökonomien. „Die CDC stellen in dem Sinne `Waffen der Schwachen´ dar, als sie es den Bewohnern über die Organisation auf kommunaler Ebene in gewissem Maße erleichtern können, mit den Zwängen zurechtzukommen, denen sie von Seiten der staatlichen Politik [und der Revolutionäre?!] aus konfrontiert sind.“ (S. 264). Es ist klar, dass sich damit „dieselben CDC […] als Hindernis bei der Integration der Comuneros in politische Prozesse auf nationalem Niveau [erweisen], ohne die eine Überwindung der Ursachen von Elend und Armut in Comunidades nicht möglich sein wird“ (S. 265).

Das Fazit von Mache lautet, dass deshalb „die CDC […] unter dem Aspekt ihrer Funktionalität zur Herrschaftssicherung des bestehenden Regimes kritisch zu betrachten“ sind (S. 267). Ob sie allerdings die Revolution zerstörten, wie in der Ausgangsthese formuliert, oder ob andere Gründe dafür verantwortlich waren, ob überhaupt das revolutionäre Potential der Landwirte in Peru für einen sozialistischen Umsturz als die treibende Kraft ausreichend war, bleibt wie viele andere Fragen offen.

Alles in allem ein lesenswertes Buch, das interessante Einblicke in die peruanische Landwirtschaft liefert, aber seine Schwächen ausgerechnet bei der Bearbeitung der Kernfrage aufweist.

Sascha Mache:

Hintergründe, Verlauf und Wirkungen des peruanischen Bürgerkriegs

Zambon-Verlag, 2002

ISBN: 3-88975-098-2