Sämtliche Berechnungen für die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg kommen zu dem Ergebnis, daß die Zahl innerstaatlicher Konflikte jene von zwischenstaatlichen Konflikten bei weitem übersteigt. Daran hat sich auch nach 1989, dem Zeitpunkt der Beendigung des Kalten Krieges, nichts geändert. Zwar konnten einige sog. Stellvertreterkriege (beispielsweise in Kambodscha und Mosambik) beendet werden, andererseits sind aber nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks in scheinbar etablierten Nationalstaaten (Rußland, Jugoslawien) erbitterte nationalistische Auseinandersetzungen entbrannt. Daneben gibt es Minderheitenkonflikte, die schon lange andauern und scheinbar nie enden, wie der in Nordirland oder im Baskenland.

Diagnose des Konflikts und Definition des angestrebten internen Friedens

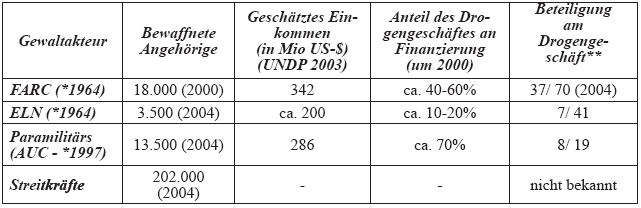

Die gegenwärtige internationale Diskussion dreht sich größtenteils um Bürgerkriege und ihre Beilegung. Was ist ein Bürgerkrieg? Wenn man den Ausdruck wörtlich nimmt, setzt er sowohl Bürger, d.h. einen klar definierten Bürgerstatus innerhalb eines ausgebildeten Nationalstaates, als auch Kriege, also reguläre Kämpfe mit regulären Truppen, voraus. Bürgerkriege in diesem Sinn waren beispielsweise der nordamerikanische Bürgerkrieg (1861-65) und der spanische Bürgerkrieg (1936-1939), in denen zwei Kriegsparteien ihren Konflikt unter ungeheuren Opfern bis zum bitteren Ende durchfochten. Solche klaren Verhältnisse und extremen Alternativen bilden heute die Ausnahme. Bei aktuellen inneren Konflikten ist oft weder klar, wer die Bürger eines Staates sind – darum tobt ja nicht selten der Streit – noch handelt es sich um reguläre Kämpfe. Vielmehr besteht der „interne Krieg“ in Überfällen, wahllosen Beschiessungen und Geiselnahmen, Massakern und terroristischen Akten, wobei offen bleibt, inwieweit die Motive politischer, sozialer, militärischer oder rein privater Natur sind. Gleichwohl wird von politikwissenschaftlicher Seite daran festgehalten, daß unter Bürgerkriegen lang anhaltende Kämpfe beträchtlichen Ausmaßes zwischen verschiedenen Gruppen eines Staates zu verstehen sind, von denen zumindest eine die Herrschaft über das gesamte Staatsterritorium anstrebt. Läßt sich demnach in Kolumbien von einem Bürgerkrieg sprechen? Teilweise, nämlich was den Konflikt zwischen den Guerrillaverbänden und der Zentralregierung angeht, wohl schon. Wie aber steht es mit den Anschlägen der Drogenmafia und den diversen zwischen privater und politischer Sphäre angesiedelten anderen Gewaltformen und -fronten, die es in diesem Land gibt, z.B. den Milizen der Großgrundbesitzer oder den Banden, die den Smaragdhandel beherrschen? Ist der Bürgerkrieg nur ein untergeordneter Bestandteil dieser umfassenderen sozialen Gewalt oder muß man umgekehrt davon ausgehen, diese sei das Resultat eines ausufernden, nicht mehr eindämmbaren Bürgerkrieges?

Wie immer man diese Frage beantwortet, wichtig in unserem Zusammenhang sind zwei Züge eines Bürgerkriegs, welche die Chancen, ihm durch Verhandlungen Einhalt zu gebieten, von vornherein begrenzen. Das ist zum einen die außerordentliche Härte, mit der Bürgerkriege geführt werden, und zum anderen die eigentümliche Stabilität, die Bürgerkriegssituationen aufweisen, wenn sie sich einmal „eingespielt“ haben.

Unter Experten ist man sich einig, daß innerstaatliche Konflikte mit größerer Brutalität und Unversöhnlichkeit ausgetragen werden als zwischenstaatliche Kriege. Als Beleg dafür wird die unnötige Grausamkeit angeführt, mit der gekämpft wird, die Willkür in der Ausübung der Gewalt und die hohe Zahl von Opfern, die größtenteils der Zivilbevölkerung angehören. Zur Erklärung dieses Sachverhalts wird oft das Familiengleichnis benutzt: So wie innerfamiliäre Zwiste besonders unnachsichtig und intensiv ausgefochten werden, weil die Schwächen und Verwundbarkeiten der einzelnen Familienmitglieder genau bekannt sind und langes Zusammenleben einen entsprechend tiefen Haß erzeugt hat, ebenso müsse mit einer spezifischen Unbarmherzigkeit von Bürgern im Konfliktfall gerechnet werden, die ein und demselben Gemeinwesen angehören. Auch hier schlage enge Vertrautheit in entsprechend intensive Feindschaft um. Andere leiten die Härte mehr aus den Optionen ab, welche für die Zukunft offenstehen. Während zwischenstaatliche Auseinandersetzungen im Regelfall damit enden, daß sich der siegreiche Okkupant irgendwann wieder aus dem eroberten Territorium zurückzieht, müßten sich Bürgerkriegsparteien auf ein künftiges Zusammenleben einstellen. Unter diesen Umständen ziehen sie es oft vor, den Gegner in möglichst großer Zahl umzubringen oder zu vertreiben, um dem Zwang zu entgehen, mit ihm ein Gebiet erneut teilen zu müssen. Es liegt auf der Hand, daß diese Polarisierungstendenzen Verhandlungsbemühungen im Wege stehen. Rachsüchtige Gesellschaften sind schwer zu befrieden, immer findet irgendwer einen Grund, die Kette der Gewaltakte fortzusetzen.

Was die Dauerhaftigkeit und Stabilität von Bürgerkriegssituationen betrifft, so ist man erst in jüngster Zeit darauf aufmerksam geworden. An sich scheint hier ein Grundwiderspruch zu urmenschlichen Bedürfnissen und Sehnsüchten vorzuliegen. Haben nicht alle in derartige Konflikte Involvierte und unter ihnen Leidende ein elementares Interesse daran, daß Willkür und Unsicherheit baldmöglichst enden und wieder Ordnung einzieht?

Bei dieser Annahme wird leicht übersehen, daß auch Gesellschaften im Bürgerkrieg durchaus eine eigene Ordnung aufweisen, allerdings eine perverse. Von H. Kissinger, dem ehemaligen US-Außenminister, stammt der Ausspruch: „Solange Guerrillagruppen nicht verlieren, gewinnen sie“. Er wollte damit darauf hinweisen, daß für Aufständische bereits die Tatsache, nicht unmittelbar besiegt und ausgelöscht zu werden, einen Triumph darstellt. Lieber nehmen sie beträchtliche Opfer und Entbehrungen in Kauf, als daß sie ihren Zielen untreu werden und sich geschlagen geben. Sie richten sich nach einiger Zeit gleichsam in der Bürgerkriegssituation ein und empfinden sie als „normal“. Man denke etwa an die Nordiren oder die Basken, wo die Unruhen nun schon seit Jahrzehnten anhalten, ohne daß die bewaffneten Rebellen aus der ständig im Belagerungszustand lebenden Bevölkerung heraus ernsthaft angegriffen und kritisiert worden wären.

Aber auch auf seilen der Staatseliten setzt man nicht immer alles daran, die Kämpfe möglichst rasch zu einem Ende zu bringen. Möglicherweise gibt man sich auch mit einer Teilsouveränität zufrieden, wenn das verbliebene Territorium samt Bevölkerung und wirtschaftlichen Ressourcen ausreicht, um die eigene Machtposition zu behaupten und nach außen hin eine gewisse Scheinlegitimität zu wahren. In dieser Lage können die offiziellen Herrschaftsträger durchaus dazu bereit sein, eine faktische politische Einflußteilung mit den Rebellen hinzunehmen, anstatt eine weitere Intensivierung des Konfliktes zu betreiben, die mit viel Einsatz und hohen „Kosten“ verbunden ist, ohne daß ein definitiver Triumph sicher wäre. Mosambik bietet sich als Beispiel einer solchen Herrschaftsteilung an. Dort übte die Regierung die Macht lange nur über den Hauptstadtbereich und einige wenige städtische Siedlungen aus, während das breite Hinterland von der Oppositionsbewegung kontrolliert wurde.

Wie jedes andere Einflußmedium bringt auch die Gewalt ihre eigenen Hierarchien, Experten hervor. Sie erzeugt spezielle Interessen, Märtyrer, Abgabezwänge und Eintreibungssysteme, Organisationen, Mythen und Symbole. Kurzum, sie schafft, wie die neuere Warlord-Forschung gezeigt hat, neue Herrschaftshöfe und -unterhöfe, die sich netzwerkartig und hegemonial über die restliche Gesellschaft legen. Mag das Gros der Bevölkerung auch keineswegs mit diesem neuen Schlüssel der Machtverteilung einverstanden sein, so hat sie doch wenig Chancen, dagegen erfolgreich aufzubegehren. Greift sie, aus Verzweiflung und in Notwehr, ihrerseits zur Gewalt, so läuft sie Gefahr, in das Reaktionsschema von Gewalt und Gegengewalt verstrickt zu werden, das sie eigentlich durchbrechen will. Man darf sich in solchen Situationen durch die ideologischen Begründungen und Bekenntnisse der verschiedenen Kriegsparteien nicht irreführen lassen. Tatsächlich verbirgt sich hinter solch gegensätzlichen Reden das gemeinsame Interesse aller Gewaltakteure, möglichst wenig am Status quo des Kriegszustandes zu ändern, der ihnen überlegene Einfluß- und gegebenenfalls Erpressungsmöglichkeiten gegenüber dem Rest der Bevölkerung sichert.

Es ist notwendig, das Gewicht der eine Fortsetzung der Kämpfe begünstigenden Faktoren besonders zu unterstreichen, da ihre Unterschätzung zugleich eine Unterschätzung der Schwierigkeiten bedeutet, die erfolgreichen Verhandlungen im Wege stehen. Was letztere betrifft, so kommt es entscheidend darauf an, welche Art von Friedenszustand angestrebt wird. Zielt man nur darauf ab, daß die Waffen schweigen oder will man, daß sie ausgeliefert oder vernichtet werden? Mit anderen Worten: will man sich mit der bloßen Einstellung der Kampfhandlungen (einem sog. negativen Frieden) begnügen, ein zumindest mittelfristiges Arrangement herbeiführen oder einen anspruchsvollen „positiven“ Frieden erreichen, der auch die Bewältigung der Kriegsfolgen und damit eine konstruktive Gestaltung der Nachkriegszeit miteinschließt? Das sind schwierige, nicht generell beantwortbare Fragen. Denn eine Waffenruhe, die einem Blutbad ein vorläufiges Ende setzt, kann einem nachhaltigen, aber in weiter Ferne liegenden Frieden vorzuziehen sein. Andererseits gibt es einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen der Krisenhaftigkeit einer Entwicklung und der Ernsthaftigkeit der Friedensbereitschaft. Möglicherweise ist es sinnvoller, die Entwicklung einem „katastrophalen“ Höhepunkt zutreiben zu lassen, der allen Beteiligten die Notwendigkeit einer umfassenden Konfliktlösung vor Augen führt, als einen Waffenstillstand herbeizuführen, der nur dazu benutzt wird, um Zeit für die Vorbereitung der nächsten Kampfesrunde zu gewinnen. Da es sich zudem um einen zukünftigen Zustand handelt, kommt es insoweit weniger auf die analytischen Fähigkeiten des Sozialwissenschaftlers als vielmehr auf die Absichten der relevanten Bürgerkriegsparteien an. Wie ernst ist es ihnen mit der bekundeten Gesprächsbereitschaft, sind ihre Verhandlungsangebote aufrichtig gemeint oder stellen sie nur ein taktisches Ablenkungsmanöver dar? Die Gewaltakteure haben aber keinerlei Interesse daran, sich zu Beginn derartiger Gespräche in die Karten schauen zu lassen und ihre wahren Intentionen preiszugeben. Denn dies würde ihre Verhandlungsposition von vornherein stark schwächen.

Kurzum, eine Reihe von Umständen erschwert es, über das Verhandlungsziel, das angestrebte Desiderat der Konfliktlösung, bündige Aussagen zu machen, so daß man insoweit noch vorsichtiger sein muß als bei der Analyse des Ist-Zustandes, der beendet werden soll. Gleichwohl scheinen zwei Bemerkungen genereller Natur am Platze zu sein. Die erste bezieht sich auf das Zeitverständnis der Akteure. Wer immer sich in jüngerer Zeit mit Bürgerkriegen oder ähnlichen internen Konflikten befaßt hat, dem wird aufgefallen sein, wie oft eine Verständigung zwischen den Parteien durch ihre unterschiedlichen Zeitvorstellungen erschwert wird. Demokratisch gewählte Regierungen sind darauf angewiesen, innerhalb einer Legislaturperiode (in 4 oder 6 Jahren) greifbare Erfolge vorzuweisen. Dagegen haben Rebellenorganisationen, vor allem wenn sie ethnische Minderheiten vertreten, einen ganz anderen, wesentlich weiteren Zeithorizont. Sie stehen unter keinerlei unmittelbarem Erfolgszwang, was die eine Generation nicht schafft, wird möglicherweise der nächsten gelingen. Ihr Selbstbewußtsein gründet sich nicht zuletzt auf die Tatsache, daß sie sich gegenüber dem übermächtigen Staatsapparat überhaupt behaupten können. Daraus resultiert eine Geduld und ein hartnäckiges Festhalten an Maximalpositionen, das von Vertretern der Gegenseite oft unterschätzt wird.

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf das anvisierte Ergebnis von Verhandlungen, ein Abkommen zwischen den Konfliktakteuren, wie es etwa von den Bürgerkriegsparteien in El Salvador abgeschlossen wurde. Früher in seiner konstitutiven Bedeutung für die definitive Konfliktbeendigung stark herausgehoben, wird es heute eher relativiert. Die Fundierung des Friedens, so das Argument, sei eher prozeßhaft zu begreifen, als Abfolge von Maßnahmen, Vereinbarungen und Schritten, an deren Ende eine erfolgreiche Bewältigung der Kriegsfolgen, verbunden mit der Konsolidierung eines einvernehmlichen Miteinanders der früher verfeindeten Bevölkerungsgruppen, stehe. An dieser Betrachtungsweise ist richtig, daß sich viele interne Konflikte aus der historischen Rückschau als eine Abfolge von Vereinbarungen und deren Aufkündigung ausnehmen, die in ihrer Gesamtheit entweder zu einer Verschärfung der Situation oder zu einem leidlich friedlichen Modus Vivendi führten. Wenngleich man somit den Stellenwert eines einzelnen Abkommens nicht überschätzen sollte, darf man es in seiner Bedeutung auch nicht allzusehr relativieren. Denn wenn eine Gesellschaft aus einem Zustand allgemeiner Zügellosigkeit und Gewalt wieder zu einem Zustand relativen Friedens zurückfinden soll, bedarf es solcher Pakte, die, weithin sichtbar, die Verabschiedung eines für alle Signatare verbindlichen Regelwerkes demonstrieren und den Verstoß gegen die vereinbarten Regeln an empfindliche Sanktionen knüpfen.

Voraussetzungen und Mittel für Verhandlungslösungen

1989, nach Beendigung des Kalten Krieges, räumte man der Völkergemeinschaft, vertreten durch die UNO, große Chancen bei der Beendigung von Bürgerkriegskonflikten ein. Man sprach von „peace-making“, als Ergänzung zum traditionellen „peace-keeping“ und glaubte, der Frieden ließe sich von außen gewissermaßen erzwingen. Nach einer Reihe von Fehlschlägen -es sei nur an das Desaster in Somalia oder in Jugoslawien erinnert – ist man inzwischen skeptisch geworden. Ohne daß eine Situation „reif für eine Lösung“ ist, um die bekannte Formel von W. Zartman zu gebrauchen, läßt sich weder von außen noch von innen, weder durch Druck noch durch gutes Zureden eine Konfliktlösung herbeiführen. Was aber bedeutet im einzelnen „Reife“? Im folgenden wird eine Reihe von Faktoren – die Natur der Konflikte, die Zahl und innere Verfassung der Konfliktakteure, Formen und Inhalt der Verhandlungen – erörtert, die auf die Bereitschaft zu Verhandlungen und auf deren Ausgang Einfluß haben. Es gibt jedoch keine Faktorenkonstellation, die unter allen Umständen einen Verhandlungserfolg garantiert, sondern nur Faktorenkombinationen, die ihn eher begünstigen, und andere, die ihn tendenziell beeinträchtigen.

Bezüglich der Natur der bewaffneten Konflikte geht die überwiegende Meinung heute dahin, daß Klassenkonflikte eher einer friedlichen Lösung zugänglich sind als religiöse oder ethnische Konflikte. In einer Zeit der weltweit wie eine Epidemie sich ausbreitenden Nationalitätenkonflikte müssen sogar eingeschworene Marxisten die überlegene Mobilisierungs- und Sprengkraft ethnizistischer und nationalistischer Ideologien gegenüber Klassenideologien zugestehen. Kolumbien bildet von dieser allgemeinen Regel eine Ausnahme. Sieht man von einer Reihe indianischer Gemeinschaften ab, die jedoch zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallen, so handelt es sich um eine ethnisch und religiös weitgehend homogene Gesellschaft. Um so mehr muß man sich fragen, warum diese Gesellschaft so tief in Gewalt verstrickt ist und alle neueren Versuche, dem massiven Töten ein Ende zu bereiten, vergeblich waren.

Eine mögliche Antwort auf diese Frage könnte in einem bezeichnenden Zug der Gewaltprozesse in diesem Land, nämlich der eigentümlichen Vermischung militärisch-politischer und sozioökonomischer Konflikte liegen. Eine Konzentration auf die militärisch-politische Sphäre setzt freilich einen funktionsfähigen Staat und eine Herrschaftselite voraus, die diese Sphäre verbindlich definieren und damit klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten begründen kann. Wo hingegen die Staatsautorität verfällt, da verschwimmen zwangsläufig die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum, politischem Konflikt und partikularistischer Fehde. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen sind nicht mehr eingrenzbar und Friedensgespräche folglich ohne klaren Inhalt.

Dies führt zu einem dritten mit der Natur von Konflikten zusammenhängenden Kriterium, das deren Verhandelbarkeit beeinflußt. Ich würde es unter Anlehnung an G. Simmel und L. Coser die Echtheit bzw. Unechtheit von Konflikten nennen. Schon bei flüchtiger Betrachtung fällt einem auf, daß Gewaltepisoden und auch länger anhaltende Auseinandersetzungen in der Dritten Welt oft durch ein beträchtliches Maß an Konfusion gekennzeichnet sind. Nicht nur die Kampfregeln, auch die jeweiligen Gegner, Ziele, Interessen, Gefolgschaften und Anhänger – alles scheint relativ offen und beliebig zu sein, so daß ein jäher Wechsel des Bündnispartners, der Kampfmethode oder des anvisierten Zieles keine Seltenheit ist. Das einzig Feste, was diesen Konflikten Struktur und Kontinuität verleiht, ist die Gewaltanwendung als solche.

Unter diesen Umständen machen Verhandlungen wenig Sinn; denn wer sollte mit wem worüber in Verhandlungsgespräche eintreten? Erst wenn in einem mühsamen Vorprozeß die jeweiligen Interessensphären und Machtambitionen abgeklärt worden sind, wenn also aus einem unechten oder anomischen ein echter Konflikt mit wechselseitig sich teils ausschließenden, teils überschneidenden Zielsetzungen geworden ist, erst dann kann mit Verhandlungen im engeren Sinn begonnen werden.

Neben der Natur des infrage stehenden Konfliktes spielt auch die Zahl und innere Verfassung der Konfliktakteure für dessen Lösbarkeit eine Rolle. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß ein gegenseitiges Arrangement um so leichter fällt, je geringer die Anzahl der relevanten Konfliktparteien ist. Dreierkonstellationen laden zu taktischen Spielen und wechselnden Bündnissen ein („der lachende Dritte“), was ernsthaften Verhandlungslösungen nicht zuträglich ist. Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße, wenn vier oder fünf Konfliktparteien am Verhandlungstisch sitzen.

Was die innere Verfassung der Konfliktparteien betrifft, so muß man zwischen dem Stadium vor Verhandlungsbeginn und der Phase der eigentlichen Verhandlungen unterscheiden. Für den Zeitraum, der den Verhandlungen vorausgeht, ist wichtig, daß die verhandlungsbereiten Kräfte sich durchsetzen und den Ton sowie das allgemeine Klima innerhalb des jeweiligen Machtfaktors bestimmen. Inwieweit hierfür die Stimmung an der sogenannten Basis eine Rolle spielt, ist schwer allgemein zu beurteilen. Gewaltverbände gehen oft mit der eigenen Anhängerschaft, die sie zu vertreten und verteidigen vorgeben, kaum weniger rüde um als mit dem Gegner und setzen sich über aufkeimenden Widerspruch gegen die Fortsetzung des Gewaltkurses mit repressiven Mitteln hinweg. Andererseits können fest in einer Bevölkerungsgruppe verankerte Rebellenorganisationen es sich nicht dauerhaft leisten, eine zunehmende Kriegsmüdigkeit und nachlassende Unterstützungsbereitschaft zu ignorieren. Nicht selten kommt die Bereitschaft einer Konfliktpartei, sich auf Verhandlungen einzulassen, in einem Führungswechsel zum Ausdruck. Als Hardliner bekannte Führungspersonen müssen gehen und machen einer konzilianteren Spitze Platz.

So wünschenswert derartige personelle Umschichtungen vor dem eigentlichen Verhandlungsbeginn sein mögen, während der Verhandlungen müssen sich alle Beteiligten darauf verlassen können, daß der oder die Verhandlungspartner für die jeweilige Gruppe in ihrer Gesamtheit sprechen und diese mit ihren Entscheidungen binden können. Vergleichsweise straffe organisatorische Strukturen mit eindeutigen Vertretungskompetenzen sind insoweit also ein klares Positivum.

Wie können Bürgerkriegsparteien dazu gebracht werden, die Sinnhaftigkeit weiterer Kampfhandlungen in Zweifel zu ziehen und ernsthaft an eine Verhandlungslösung zu denken? Sie können dies aufgrund von Umständen tun, die in der Konfliktbeziehung selbst begründet sind oder aufgrund von Drittfaktoren, welche den Konflikt in seiner Bedeutung relativieren. Die Mehrzahl der Autoren hat sich mit der ersten dieser beiden Möglichkeiten der immanenten Entwicklung der Konfliktbeziehungen, befaßt. Ihre Antwort auf die eben gestellte Frage lautet, daß vor allem unter den Bedingungen eines Machtpatts, wenn keine der Parteien sich mehr eine realistische Siegeschance ausrechnen kann, mit deren Einlenken zu rechnen ist. Ursprünglich primär auf den militärischen Bereich bezogen, hat man die Idee des Machtpatts allmählich auch auf andere Bereiche (den ökonomischen, demographischen, ideologischen usf.) ausgedehnt, so daß man gegenwärtig darunter einen Zustand umfassender gegenseitiger Blockierung der Konfliktparteien („stalemate“) versteht, der alle Kräfte bindet und jede weitere Entwicklungsmöglichkeit verbaut. Wenngleich man dem Konzept in dieser Form einige Plausibilität bescheinigen muß, wirft es doch gleichzeitig gewisse Fragen auf. Das Machtpatt muß in den Augen der Konfliktparteien bestehen, es genügt also nicht, daß kundige Politologen oder interessierte Beobachter von Drittstaaten zu der Überzeugung von der Aussichtslosigkeit der Konfliktparteien gelangen, einen definitiven Sieg übereinander davonzutragen. Damit werden hohe Anforderungen an die Einsichtsfähigkeit der Kampfparteien gestellt, die sich im Zweifel stets vormachen werden, durchaus noch eine Chance zu haben, den oder die Gegner in die Knie zu zwingen. Diesem Sich-Sperren gegen bessere Einsicht wird zusätzlich durch die oben erwähnte Tatsache Vorschub geleistet, daß Bürgerkriegssituationen, insbesondere für die Gewaltakteure selbst, keineswegs so unerträglich sind, daß sie mit allen Mitteln auf ihre baldige Beendigung hinarbeiten würden. Konsequenterweise hat sich deshalb die neuere Forschung mit einem bloßen Machtpatt als Voraussetzung von Verhandlungsbereitschaft nicht mehr zufriedengegeben, sondern verlangt darüber hinaus eine drohende katastrophale – alle Bürgerkriegsparteien in Mitleidenschaft ziehende Entwicklung als Bedingung ihres Einlenkens.

Mit der drohenden katastrophalen Entwicklung ist bereits die zweite Kategorie von Faktoren angesprochen, die einen friedlichen Streitausgang begünstigen kann. Es sind dies, allgemein gesprochen, neue Ereignisse und Entwicklungen, die den laufenden Konflikt überschatten und in seiner Bedeutung relativieren. Der Invasion eines Drittstaates, der die in einem Land herrschenden Wirren für einen wohlfeilen Territorialgewinn ausnützen will, kann diese Funktion ebenso zukommen wie einer Hungersnot. So soll die Einigung zwischen der Regierung und den Rebellen in Mosambik nicht zuletzt aufgrund einer Dürre und darauffolgender Lebensmittelknappheit zustande gekommen sein. Ein solcher ablenkender Umstand kann aber auch bewußt durch einen der Akteure oder außenstehende Mächte geschaffen werden. So habe ich im Falle des Baskenlandes aufzuzeigen versucht, daß Madrid seinen Konflikt mit den Basken gezielt zu entschärfen trachtete, indem es der baskischen Autonomieregierung vermehrte Kompetenzen verlieh und somit die Entstehung einer zweiten, inner-baskischen Konfliktachse begünstigte.

Wenden wir uns nunmehr den Verhandlungen selbst zu, so gilt es mehrere Punkte zu berücksichtigen. Sie betreffen im wesentlichen das Verfahren, die zu beteiligenden Akteure, die Verhandlungsinhalte und deren Abschluß in Form eines Abkommens. In puncto Verfahren sei nur auf die wichtige Differenzierung zwischen offiziellen Verhandlungsrunden und Geheimgesprächen, („back-channel-diplomacy“) aufmerksam gemacht, welche erstere begleiten und oft erst ermöglichen. Gegenüber offiziellen Verhandlungen, die einen gewissen Erfolgsdruck erzeugen und von jedermann kommentiert und kritisiert werden können, weisen Gespräche hinter den Kulissen eine Reihe von Vorteilen auf. Dazu zählt, daß man sich, ohne von dritter Seite abgelenkt zu sein, ganz auf den Gegner konzentrieren kann; daß solche Gespräche nicht eine offizielle Anerkennung der Gegenpartei voraussetzen (was insbesondere bei Verhandlungen zwischen einer Regierung und terroristischen Organisationen zentral ist); daß sie geeignet sind, eine gegenseitige Vertrauensbasis aufzubauen, die für einen späteren Vertragsschluß unerläßlich ist; und daß sie schließlich unverbindlich bleiben, also im Falle ihres Scheiterns geleugnet werden kann, daß sie überhaupt stattgefunden haben. Ohne eine äußerst zähe Back-Channel-Diplomatie wäre das Abkommen von Camp David sicher nicht zustande gekommen.

Was die am Verfahren zu beteiligenden Akteure betrifft, so ist anzumerken, daß sämtliche Organisationen und Gruppen von einiger militärischpolitischer Relevanz in den Verhandlungsprozeß einzubeziehen sind. Vor allem muß der Fehler vermieden werden, nur die ohnedies einer friedlichen Konfliktlösung zuneigenden „Tauben“ die Gespräche führen zu lassen. Denn solange die auf Konfrontation eingestellten „Falken“ ihre Zustimmung zu einer friedlichen Regelung verweigern, stellt diese nur eine Art Provisorium dar. Umgekehrt gilt, daß der wesentliche Durchbruch zu einem gewaltfreien Arrangement gelungen ist, wenn die „Falken“ auf einen Versöhnungskurs einschwenken, selbst wenn dieser von anderer Seite noch auf Skepsis stößt. Verhandeln bedeutet, daß Kompromisse gefunden werden müssen, bei denen beide Seiten Zugeständnisse machen und niemand der ausschließliche Gewinner oder Verlierer ist. Dabei können die ursprünglichen Ursachen und Anlässe für den Konfliktausbruch in den Hintergrund treten.

Entscheidend ist, daß zum Verhandlungszeitpunkt Lösungen gefunden werden, die dem Prinzip des „give and take“ entsprechen und bei keiner Seite den Eindruck hinterlassen, der eindeutig Benachteiligte zu sein. Sofern Verhandlungen erfolgreich verlaufen, münden sie, wie von Experten oft betont wird, in eine für alle akzeptablen Kompromißformel. Es genügt also nicht, daß punktweise Teillösungen ausgehandelt werden, sondern diese müssen in ein übergreifendes Gesamtkonzept eingebunden sein, welches die soziopolitische Kräftelage und den gemeinsamen künftigen Ordnungswillen zu einer gültigen Synthese zusammenfaßt. Die „Formel“ bringt einerseits die Entschlossenheit der Konfliktparteien zum Ausdruck, in Zukunft friedfertig miteinander umzugehen, und verleiht diesem Neuanfang zugleich nach außen hin Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit.

Abschließend sei noch die Frage des Einflusses externer Mächte auf einen gütlichen Konfliktausgang aufgegriffen. Hierzu, vor allem über die Aufgabe und Interventionsmöglichkeiten der UNO, sind schon etliche Bücher geschrieben worden, weshalb ich mich hier mit drei knappen Bemerkungen begnüge. Erstens ist nach einer anfänglichen Überschätzung der Möglichkeiten externer Akteure, Frieden zu stiften, allgemeine Bescheidenheit eingekehrt. Man sieht ein, daß Konflikte ihre interne Dynamik haben, die sich durch Einwirkungen von außen nur begrenzt steuern läßt. Allenfalls indem man die jeweils schwächere Seite stärkt, wie dies im Falle der Muslims in Bosnien-Herzegovina geschehen ist, kann man hoffen, ein Machtpatt zu beschleunigen, das externen Vermittlungsangeboten eine gewisse Erfolgschance gibt. Zweitens erkennt man mittlerweile, daß Schlichtungsversuche von außen, so interessenfrei sie sich auch ausnehmen mögen, meistens nicht nur aus uneigennützigen Motiven erfolgen. Wenngleich es übertrieben wäre, externe friedensstiftende Mächte mit den eigentlichen Konfliktparteien auf eine Stufe zu stellen, ist es doch ratsam, ihre besorgt und altruistisch klingenden Parolen nur halbernst zu nehmen und nüchtern nach den Interessen und politischen Absichten zu fragen, die sie mit ihrer Einmischung verfolgen. Drittens schließlich ist auf die zunehmend wichtige Rolle nichtstaatlicher Organisationen (NGO’s), etwa der Kirche, für die Eindämmung von Bürgerkriegen hinzuweisen. Insbesondere in Drittweltländern, in denen die staatlichen Strukturen zusammengebrochen sind, leisten sie inzwischen wertvolle Dienste in der Herstellung eines Dialogs zwischen den Konfliktparteien und dem Auffangen eines Teils der Konfliktfolgen.

Der Staat nimmt allerdings sowohl für Ausbruch und Verlauf interner bewaffneter Konflikte als auch für deren dauerhafte Beendigung eine Schlüsselrolle ein. Bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen stellen, aus historischer Perspektive betrachtet, meist eine begrenzte Etappe im Prozeß der Nations- und Staatsbildung dar. Es fällt auf, daß alle jene Nationalstaaten, in denen die Exekutive nicht nur nominell, sondern auch faktisch ein Gewaltmonopol erlangt hat – ich denke dabei vor allem an die westeuropäischen Industriestaaten – fortan von Bürgerkriegen verschont geblieben sind. Dies aber bedeutet, daß für das Bestreben, die innere Befriedung einer Gesellschaft zu erreichen, Verhandlungen zwischen den Konfliktakteuren als Zwischenlösung nützlich sein können, letztlich aber kein Weg an der Neufundierung, Stärkung und Legitimierung der Staatsautorität vorbeiführt.

Der Autor ist Professor für Soziologie am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Augsburg

————————————————————

Literaturliste:

Der Überblick. Zeitschrift für ökumenische Begegnung und internationale Zusammenarbeit, 13. Jg. 2/95 „Die Herren des Krieges“.

Guelke, Adrian (Hrsg.): New Perspectives on the Northern Ireland Conflict, Aldershot/ England 1994.

Hanf, Theodor: The Prospects of Accomodation in Communal Conflicts: A comparative Study, in: Döring, P.A. u.a. (Hrsg.): Bildung in sozioökonomischer Sicht. Festschrift für Hasso von Recum zum 60. Geburtstag, Köln/Wien 1989, S. 313-332.

Krumwiede , Heinrich W. : Regulierungsmöglichkeiten von Bürgerkriegen: Grundlegende Fragen, Hypothesen und Probleme für komparativ orientierte Einzelfallanalysen, Manuskript, Ebenhausen 1995.

Licklider, Roy (Hrsg.). Stopping the Killing. How Civil Wars End, New York/London 1993.

Matthies, Volker (Hrsg.): Vom Kriege zum Frieden. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung, Bremen 1995.

Simmel, Georg: Der Streit, in: Ders.: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 5. Aufl., Berlin 1968, S. 186-255.

Waldmann, Peter: La insospechada Fecundidad de la Violencia, in: Revista Colombiana de Psicologia, No 2, Ano MCMXCIII, S. 101-105.

Waldmann, Peter: Ethnischer Radikalismus. Über Ursachen und Folgen gewaltsamer Minderheitenkonflikte, Opladen 1989.

Waldman.Peter: Sociedades en guerra civil: Dinámicas innatas de violencia desatada, in: Sistema 132/ 133, Junio 1996, S. 145-168.

Zartman, William: The Unfinished Agenda: Negotiating Internal Conflicts, in: R. Licklicher (Hrsg.): Stopping the Killing…, S. 20-36.

Zartman, William: Ripefor Resolution: Conflict and Resolution in Afrika; New York, 2. Aufl. 1989.