Kolumbianische Drogenschmugglerinnen in europäischen Gefängnissen

Die Europäische Gemeinschaft sieht – wie die meisten Staaten der Welt – harte Strafen für Delikte vor, die mit dem Drogenhandel im Zusammenhang stehen. Symbolisch findet das in der Losung des unter der Prämisse des unversöhnlichen Kampfes gegen alle Facetten dieses Übels geführten „Krieges gegen die Drogen” und strafrechtlich in der ausgeprägten Tendenz einer Maximierung der dafür vorgesehenen Ahndungen seinen Niederschlag.

Die in dieser Schlacht geführten Attacken sind durch internationale Vereinbarungen, die entsprechende Reformen der Strafgesetzbücher abgesichert haben, gestützt, und obwohl die Ergebnisse dieser Reformen in den einzelnen Ländern nicht identisch sind, weil sie auch von deren Regierungssystemen abhängen, teilen sie doch einen ganz bestimmten symbolischen Standard bzw. dieselben „Embleme“, die bei der Umsetzung der Strategien immer wieder zu deren Kennzeichnung genutzt werden, in ähnlicher Weise, wie dies in Werbekampagnen für zu verkaufende Produkte geschieht.

Solche Antidrogen-Kampagnen dürfen weder „vor Schwierigkeiten… noch vor dem Druck der terroristischen Gewalt zurückweichen“ (1). Während die Handelsketten den Erfolg ihrer Werbekampagnen an den Verkaufszahlen messen, wird im „Krieg gegen die Drogen“ der Erfolg von der Anzahl der wegen Drogendelikten einsitzenden Strafgefangenen, der „Durchtrennung“ von Drogennetzen und der Menge beschlagnahmter Drogen bzw. Drogengelder abgeleitet.

Im Ergebnis einer solchen repressiven Antidrogenpolitik sind Gefangnisse, „Fabriken des Terrors“ (2) genannt, auch in Europa von einer Unzahl von Personen, die wegen ihrer Beteiligung an Produktion, Vertrieb und Konsum dieser verbotenen Frucht zu langer Gefängnishaft verurteilt sind, „übervölkert“, und dies, obwohl in Ländern wie Holland, Schweden, Österreich, Schweiz, Deutschland und – bis zu einem bestimmten Punkt – auch in England und Frankreich das Prinzip der Resozialisierung der Gefängnishaft überwiegt (3). Nach Kaiser sollten die Strafanstalten die letzte Ressource und nur für eine so gering wie mögliche Zeit zu nutzen sein (4).

An dieser Stelle soll daran erinnert werden, daß, obwohl die Strafanstalten in den verschiedenen europäischen Staaten unterschiedlichen Regelsystemen unterliegen, die in European Prison Rules publizierten Empfehlungen als normative Leitlinie für alle zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Länder bzw. deren Gerichte dienen können. Entsprechend der dort in der Klausel 3a enthaltenen Empfehlung müssen Strafanstalten nicht nur ideelle Unterstützung, sondern auch die Möglichkeit einer geeigneten Arbeit, beruflicher Orientierung und Ausbildung, physischer und intellektueller Qualifizierung sowie die Gelegenheit zur Kommunikation mit Familienangehörigen und anderen Mitgliedern der Gemeinschaft offerieren, damit die Strafgefangenen, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, zur Resozialisierung fähig sind.

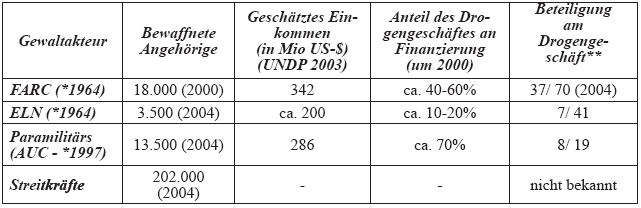

Da Kolumbien auf dem internationalen Markt illegaler Drogen, insbesondere im Drogenhandel, einen herausragenden Platz einnimmt, ist es logisch, daß eine Unzahl von Kolumbianern, darunter viele Frauen, aufgrund von Delikten in europäischen Gefangnissen inhaftiert ist, die mit dem Drogenhandel zusammenhängen. Auf der Grundlage von Interviews der Autorin mit in drei europäischen Strafanstalten (JVA II in Frankfurt a.M., Holloway in London und Carabanchel in Madrid) einsitzenden kolumbianischen Frauen sollen im folgenden einzelne Beobachtungen zu den dort vorhandenen Bildungs-, Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten wiedergegeben werden, welche zeigen sollen, daß das Strafrecht für die Lösung dieses Problems ungeeignet ist und die Strafanstalten, wollen sie eine alternative Lösung anbieten, große Schwierigkeiten zu überwinden haben.

Obwohl die von der Autorin besuchten Gefangnisse bestimmte Bildungsmöglichkeiten bereitstellten, hat keines von ihnen den Empfehlungen der European Prison Rules entsprochen. So hat die Haftanstalt Carabanchel zwar, ohne hier auf dessen Qualität einzugehen, ein breites Bildungs-Curriculum im Angebot und zudem -im Unterschied zu ihren Pendants in London und Frankfurt a.M. – den Vorteil, daß hier kein Sprachproblem besteht, doch konnte selbst Carabanchel seinen Insassen nicht die Möglichkeit bieten, Bildung und Arbeit sinnvoll miteinander zu kombinieren, weil die Häftlinge letztlich zwischen diesen beiden Aktivitäten -Bildung oder Arbeit – wählen mußten. Die Gefangenen waren von den zwischen den Haftanstalten und der lokalen Industrie geschlossenen Verträgen abhängig, die lediglich manuelle Tätigkeiten vorsahen, die pro abgeleistete Arbeitsstunde bezahlt wurden. Vor diese Wahl gestellt, entschied sich die Mehrheit der kolumbianischen Gefangenen nicht für die Bildung, sondern für die Arbeit, um Geld ansparen und ihren Familien schicken zu können, denn sie wollten ihre Abwesenheit wenigstens im Budget der Familie etwas kompensieren. Damit wiederholte sich für die Kolumbianerinnen jenes Dilemma, vor dem sie schon in Kolumbien standen und das sie einst zugunsten des Drogenschmuggels aufgelöst hatten: bestehende Bildungsmöglichkeiten aus persönlicher Geldnot ausschlagen zu müssen. Im Unterschied zu Carabanchel in Madrid gab es in der Haftanstalt Holloway in London durchaus einen Stimulus, Unterricht zu besuchen, da der Arbeitslohn -ungeachtet der Stundenzahl – feststand bzw. von ihm nichts abgezogen wurde, wenn die Häftlinge die Bildungsangebote nutzten. Doch wegen des Sprachproblems und der Knappheit solcher Bildungsangebote fanden auch hier die Empfehlungen der European Prison Rules nicht die entsprechende Anwendung.

In der Justizvollzugsanstalt Frankfurt a. M. bestand die Sprachbarriere in ähnlicher Weise wie in Holloway, und die Mehrzahl der Kurse war für die Situation der kolumbianischen Frauen irrelevant, mit der Ausnahme eines Näh-Kurses, der für die wenigen Kolumbianerinnen, die ihn besuchen konnten, beste Resultate erbrachte, zumal ihnen am Ende eine Nähmaschine

geschenkt wurde, die es ihnen erlaubte, die erworbenen Kenntnisse auch nach ihrer Rückkehr nach Kolumbien anzuwenden. Alle drei genannten Fälle sind jedoch letztlich Beispiele dafür, daß die Haftanstalten unfähig sind, über Bildungsangebote eine alternative Lösung für wegen Drogenhandel inhaftierte Personen zu offerieren. Das genannte positive Beispiel ist eher eine Ausnahme von der Regel – in der Mehrzahl ist das Bildungsangebot der Gefängnisse minimal. Was nun die Kommunikationsmöglichkeiten der kolumbianischen Strafgefangenen betrifft, so muß auf ihre Isolation während ihrer Inhaftierung verwiesen werden: Keine der von der Autorin besuchten Haftanstalten garantierte den kolumbianischen Insassen eine vernünftige Kommunikation mit ihren Familienangehörigen; in der Mehrzahl der Fälle waren Telefonate nur für eine äußerst eng begrenzte Zeit möglich und wurden zudem überwacht.

Erstaunlich war auch die Unwissenheit der kolumbianischen Frauen über ihre Rechte und Pflichten als Häftlinge. Selbst in England, wo den Häftlingen ein entsprechendes spanischsprachiges Handbuch ausgehändigt wird, beschränkte sich die Information auf die grundlegendsten Vorschriften. In Deutschland war die Unwissenheit so groß, daß viele Frauen die Form der Lohnauszahlung bzw. eventuelle Abzüge oder zusätzliche Zahlungen für Überstunden nicht verstanden. Selbst in Spanien, wo das Sprachproblem ja nicht besteht, gab es Verständigungsprobleme bis zu dem Punkt, daß die Häftlinge bis zum dafür vorgesehenen Tag über ihre Rückreise nach Kolumbien im Unklaren gelassen wurden bzw. nicht wußten, wieviel ihnen von ihrer Haftstrafe wegen der im Gefängnis geleisteten Arbeit erlassen wird, ja wie dieser Mechanismus überhaupt funktioniert. In allen drei Ländern gab es entsprechende Fälle, da sich noch bis lange nach dem Absitzen der Haftstrafe die Rückkehr der Inhaftierten nach Kolumbien verzögerte, weil es beispielsweise nicht gelang, die Ausstellung des entsprechenden Flugtickets mit der Ausstellung der nötigen Reisedokumente zu koordinieren. Aus Frankfurt ist der Autorin sogar ein Fall bekannt, in dem eine Frau noch einen Monat nachdem sie ihre Haftstrafe abgesessen hatte, im Gefängnis war und daraufwartete, daß ein solches Koordinationsproblem gelöst würde. Daß Ähnliches in Carabanchel und Holloway passierte, kann gleichfalls nachgewiesen werden.

Doch die Menschenrechte der Häftlinge sind nicht nur auf die Haftbedingungen, sondern auch auf Gerichtsverfahren und -urteile anzuwenden: Zwar haben die Häftlinge überall einen „diensthabenden“ Rechtsanwalt und einen Dolmetscher zur Verfügung, doch ist der Anwalt bei der Verteidigung dieser Frauen großen Beschränkungen ausgesetzt. Seine Rolle blieb in der Regel auf die eines Notars begrenzt. Auf seinem ersten Treffen mit den Frauen auf dem Flughafen las er ihnen den Wortlaut des Haftbefehls vor und überließ sie ansonsten einer Situation, in der sie keine Gelegenheit erhielten, zu beweisen, daß sie die Straftat aufgrund einer Bedrohung, eines äußeren Drucks oder eines Betrugs begangen haben. Allein der Fakt, daß sie Drogen transportiert hatten, war Beweis genug für ihre Schuld. Nach diesem ersten Treffen war es nur noch sehr wenig, was der Rechtsanwalt für sie tun konnte. Seine Unterstützung beschränkte sich auf ein, zwei Konsultationen mit den Frauen im Gefängnis und ein weiteres Treffen wenige Minuten vor der Gerichtsverhandlung, wo das Verhalten in der Verhandlung abgesprochen wurde.

Die von der Autorin im Gefängnis aufgesuchten Kolumbianerinnen – in Kolumbien auch mulas und in Spanien boleras genannt – saßen allesamt Strafen wegen Drogenschmuggel ab. Obwohl es sich dabei um harte Strafen handelte, entsprachen diese keinem juristisch definierten Straftattyp, d.h. es blieb völlig unklar, ob die mulas zu der jeweiligen Strafe verurteilt worden waren, weil sie eine ganz bestimmte Drogenart oder eine ganz bestimmte Drogenmenge transportiert oder weil sie sich überhaupt am Drogenschmuggel beteiligt hatten. Aufgrund dieser fehlenden juristischen Definition wurden ihnen Strafen auferlegt, die eigentlich für die großen Drogenhändler, die zur Mafia bzw. terroristischen Vereinigungen gehören, vorgesehen sind. Das heißt, die mulas erhielten Urteile, die ursprünglich für gefährliche Kriminelle „reserviert“ waren. In allen europäischen Staaten und selbst in Holland, das für seine Toleranz gegenüber dem Konsum dort nicht illegaler Drogen bekannt ist, wird Drogenhandel, weil er als Angriff auf die „öffentliche Gesundheit“ und die „nationale Sicherheit“ betrachtet wird, streng bestraft. Was nun die interviewten mulas betrifft, so erhielten sie beispielsweise für den Schmuggel von nur 900 Gramm illegaler Drogen Strafen, wie sie auch für gefährliche Kriminelle Anwendung finden.

Die bisherigen Ausführungen beweisen, daß die europäischen Regierungen eine „exkludierende“, auf der maximalen Anwendung des Strafrechts basierende Handlungsweise verfolgen, welche die Bestrafung als höchstes Instrument sozialer Kontrolle ansieht, anstatt von einer „inkludierenden“ Sichtweise auszugehen, die auf einer tiefgründigen Analyse der Umstände, Charakteristiken und eigentlichen Ursachen des Problems beruht (5).

So gesehen sind die Drogenpolitiken von einem kriegerisch-symbolischen Modell bestimmt, das die Bürgerrechte immer mehr Beschränkungen unterwirft und bei dem der Erfolg symbolisch gemessen wird. Auch wenn anzuerkennen ist, daß alarmierende Drogenmengen sichergestellt und sehr viele in den Drogenhandel involvierte Personen eingesperrt worden sind, so ist gleichfalls zu berücksichtigen, daß diese Erfolge auf der Unterwerfung der betroffenen Bürger unter das Strafrecht (einschließlich von Polizeikontrollen) sowie der unvermeidlichen, durch die polizeiliche Festnahme und Registrierung vollzogenen Freiheitsberaubung für Personen, die sich den obligatorischen Tests zu stellen haben, beruhen, womit Mechanismen verfestigt werden, die für autoritäre Polizeisysteme charakteristisch und fern von staatlicher Demokratie sind. Auf der anderen Seite sind die so erreichten Resultate minimal, angesichts der Größe des Problems, zumal die Auflösung des einen Drogennetzes nur die Schaffung eines neuen, technisch ausgefeilteren Netzes stimuliert.

Statt dessen sollte die „inkludierende“, das Problem dekonstruierende Alternative favorisiert werden, bei der das sonst übliche soziale Bild der einer Bestrafung zu unterwerfenden Drogenkriminalität dekodifiziert wird, indem die Ineffizienz des Strafrechts gegenüber dem mit dem Drogenhandel verbundenen Problem eingeräumt und eine Gesellschaft geformt wird, welche die Drogen auf positive Weise gebraucht. Denn bezogen auf eine repressive Anti-Drogenpolitik gilt: „Die Drogen sind nicht verboten, weil sie gefahrlich sind, sondern sie werden gefährlich, weil sie verboten sind“ (6).

Übers, aus dem Span.: Heidrun Zinecker

__________________________________________________

* Dr. Maria-Cristina Dorado ist Soziologin und Research Associate am Centre for Criminological Research an der Universität Oxford

(1) Elorriaga, G.: La lucha política contra la droga. Madrid 1993, p. 919f.

(2) Ibid., p. 287.

(3) Vgl. Kaiser, G.: Human Rights in the Enforcement Involving Deprivation of Liberty. In: Criminology, Penology and Police Science/Abstracts, (1996) 28, p. 162.

(4) Vgl. ibid., p. 160.

(5) Vgl. Foulkner, D.: Punishment and Politics. In: Prison Service Journal, (1995) 97, p. 6.

(6) Uprimny Y., R.: Que hacer con las drogas? Politicas vigentes y alternativas emergentes. In: Hopenhayn, M. (ed.): Economia y consumo de drogas ilicitas en America Latina y el Caribe. Santiago de Chile/ Naciones Unidas 1997, p. 153.