Fast jede Aussage zum „Paradoxon“ Kolumbien provoziert ein „aber“. Wohl auch deshalb gilt es als eines der von Historikern und Politologen am wenigsten beachteten Länder Lateinamerikas. Dafür sind dann die Kolumbien-Klischees besonders zählebig: Man weiß Kaffee, Drogen und Salsa aufzuzählen, kennt Garcia Márquez, den Literatur-Nobelpreisträger, und Escobar, den „Robin Hood“ unter den „narcos„. Und vielleicht noch „Tirofijo“, den wohl legendärsten noch aktiven lateinamerikanischen Guerillero. Ökonomen staunen über ein (seit 1945) auf dem Subkontinent einzigartig kontinuierliches Wirtschaftswachstum; Linke zerbrechen sich den Kopf, warum eine „absolute Armut“, die selbst für die kolumbianische Regierung zum festen Terminus geworden ist, kaum den zielgerichteten politischen Protest der Betroffenen hervorruft.

Demokratie und Kolumbien – das Paradoxon wird zum Alptraum. Das nach den USA demokratischste Land in der westlichen Hemisphäre, so lobpreisen die einen, ein Fall chronischen Staatsterrorismus‘, beklagen andere. In der inzwischen bändefüllenden vergleichenden Demokratisierungsdebatte ist Kolumbien nur am Rand zu finden. Lediglich unverbesserliche Ignoranten oder Euphemisten bemühen wiederholt ein und denselben Vergleich: zum demokratischen „Musterland“ Kostarika… Intimere Landeskenner dagegen „treffen“ sich in ihrer Einschätzung des kolumbianischen politischen Regimes als „semi-demokratisch“ mit „Demokratiestatistikern“ und siedeln es irgendwo, nahe Senegal oder Pakistan, in der unteren Hälfte des oberen Drittels imaginärer Demokratieskalen an.

Kolumbien ist anders.

Es hat im (vor)vorigen Jahrzehnt keinen spektakulären Übergang vom militärischen zum zivilen Regime vollzogen wie Argentinien, Uruguay, Chile und weitere fünf lateinamerikanische Staaten.

Es war in diesem Jahrhundert nie Schauplatz einer Revolution wie Mexiko, Bolivien oder später Kuba und Nikaragua. Und natürlich ist es – mit seinem „latenten Autoritarismus“, seiner chronischen Gewalt und sozialen Misere – auch anders als der demokratische „Sonderfall“ Kostarika.

Wahr allerdings ist: Seit 1810 gab es in Kolumbien (mit einem Interregnum im XIX. Jahrhundert und dem „golpe“ durch Rojas Pinilla 1953) keinen Militärputsch – eine Tradition, die auf dem Subkontinent ihresgleichen sucht. Mit Rafael Pardo ist gegenwärtig ein Zivilist Verteidigungsminister. Das Wahlrecht ist universell, und das traditionelle Zweiparteiensystem suggeriert Pluralismus. Mehr noch, seit 1990/91 sind ehemalige Guerillaorganisationen an Wahlen beteiligt und in den politischen Gewalten vertreten. Eine von ihnen, der M-19 AD, der noch 1985 ein grauenvolles Massaker im Justizpalast initiiert hatte, übernahm später selbst ein Ministerium. Inzwischen befindet sich der M-19 AD wieder in der (legalen) Opposition. In die 1991 neu angenommene Verfassung fand ein Katalog der Menschenrechte Eingang. Kurz: Die „procedere“-Kriterien der „Minimalisten“ unter der Demokratietheoretikern scheinen ihren „Idealtyp“ gefunden zu haben.

Doch: „Zur Zeit sollten nach Kolumbien wegen der bekannten Situation und Vorkommnisse nur unaufschiebbare Reisen unternommen werden“, warnt die „Länder-Info 1992“ deutscher Reisebüros den Reisewilligen. Welche „Vorkommnisse“ sind da gemeint im doch so demokratieversprechenden Eldorado?

Zahlen, sogar die offiziellen der Policia Judicial (Dijin) Kolumbiens sprechen eine gnadenlose Sprache: Allein 1992 wurden 28.237 Morde und 102 Massaker verübt. Das sind im Durchschnitt 77 Morde täglich bzw. 86 pro 100.000 Einwohner. (Das lateinamerikanische „Mittel“ beträgt 17 pro genannte Einwohnerzahl.) Von vier Morden in Lateinamerika wird jeweils einer in Kolumbien begangen. Es werden in Kolumbien mehr Menschen entführt als im restlichen Lateinamerika zusammengenommen.

Demokratie ist die Art und Weise Köpfe zu zählen, ohne sie abzuschlagen, schrieb seinerzeit Lord Bryce. Zugegeben, eine makabere Definition. Für Kolumbien ist sie – zynisch ausgedrückt – nicht makaber genug. Die Empörung sucht Täter und Schuldige, und wie gern würde mancher ehrliche Demokrat in Kolumbien, den „Guidelines for Democratizers“ (vgl. Huntington, S.: The third wave: democratization in the late twentieth Century. London 1991) folgend, die „extremen Demokratiegegner“ ausmachen, die es auszuschalten gilt.

Doch jeder Versuch das „kolumbianische Problem an den Demokratiegegnern festzumachen, geht zwangsläufig in die Irre. Jede Aufzählung wäre zu knapp und zu lang zugleich. Gleichwohl, „öffnen“ wir zunächst die „Schubladen“, die von offizieller kolumbianischer Seite sorgsam eingerichtet wurden und aus denen sich auch manches deutsche Medium gern bedient.

Da sind zunächst die narcos, die Drogenhändler, die das Land seit Mitte der 80er Jahre in den berüchtigten „schmutzigen Krieg“ geführt haben und deren Bosse – so wie der gerade mal wieder geflüchtete Pablo Escobar – jedes auf sie ausgesetzte Kopfgeld nur belächeln angesichts jener märchenhaften Gewinne, die sie im Geschäft mit dem Kokain machen.

Dann gibt es die sicarios, gedungene Killer, oft Jugendliche noch, die für ein Handgeld unliebsame Politiker, Juristen, Präsidentschaftskandidaten genauso hinmorden wie Prostituierte, Bettler oder Homosexuelle. Wobei letzteres inzwischen begrifflich als „limpieza social“ (soziale Säuberung) oder sogar „eutanasia social“ (soziale Euthanasie) fixiert wird.

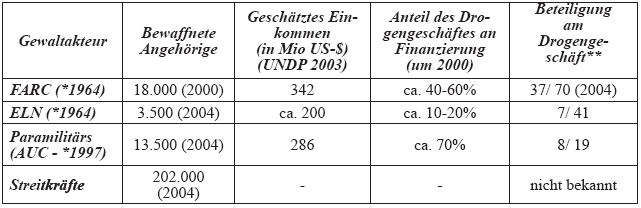

Und schließlich sind da noch die subversivos, die Guerilla, die als älteste und gegenwärtig stärkste in Lateinamerika gilt, allerdings ohne je tatsächlich machtbedrohend gewesen zu sein, nicht nur, weil die „Coordinadora Simon Bolivar“, unter deren Dach sie operiert, ihre ursprüngliche Breite nicht hat wahren können.

Also, Escobar und Tirofijo hinter Gitter und voilá die Demokratie?

Was aber, wenn die narcos in aller Öffentlichkeit ihre Dollars am „ventanilla siniestra“ der Bank der Republik waschen können, und ein Pablo Escobar einst als Congresista in einer der Kammern des Parlaments hatte Platz nehmen können?

Was aber, wenn einerseits die narcos u.a. durch ihnen nahestehende Todesschwadronen Guerilleros (und zivile Linke) morden, andererseits die Guerilla ihre Aktionen aber auch durch Partizipation am Drogengeschäft finanziert?

Was aber, wenn sich sicarios der (Geheim)dienste der Armee bedienen können und die „limpieza social“ auch in Staatsdienern in Uniform ihre Protagonisten findet?

Und wo überhaupt verläuft die Grenze zwischen politischer und krimineller Gewalt?

Die Suche nach den Demokratiegegnern gerät zum Verwirrspiel und weicht zwangsläufig der Ahnung, daß es ein tieferliegendes Geschwür geben muß, das die kolumbianische Gesellschaft auf diffuse Weise durch- oder gar zersetzt.

Die einschlägige Kolumbien-Literatur hält dafür v.a. einen Begriff parat: Violencia (Gewalt). Violentologen gliedern die kolumbianische Geschichte in Perioden der Gewalt:

1. die Bürgerkriege zwischen 1830 und 1902, die ca. 125.00 Tote kosteten,

2. der Bogotázo und seine direkten Ausläufer (1948-ca. l958), die als La Violencia (hervorgehoben durch Artikel und großen Anfangsbuchstaben) und dem Resultat von 200.000 Todesopfern in die Geschichte eingegangen sind,

3. die „disperse“ oder auch diffuse Etappe der Violencia, die zunächst in den 60er Jahren als „politisches Banditentum“ bekannt wurde, um später (bis heute) in den Konfrontationen zwischen Guerilla, Staat(sterrorismus) und narcos “ aufzugehen“.

Die Violencia der beiden ersten Etappen war Ausdruck der politischen Rivalität zwischen Blauen (Konservative) und Roten (Liberale), d. h. den beiden traditionellen kolumbianischen Parteien. Liberaler resp. Konservativer war man „durch Geburt“, aus familiärer Tradition, eingebunden in „veredas“ (politisch meist homogene Nachbarschaft , Straßenzug, Wohnviertel etc.), ohne daß dabei soziale Herkunft oder präzise ideologische Unterschiede entscheidend gewesen wären. Die Einheit der kolumbianischen Nation, dieser „Nation ihrer selbst zum Trotz“ – wie David Bushnell es im Titel seines jüngst erschienenen Buches ausdrückte, wurde eher durch diese beiden Parteien konstituiert als etwa durch eine nationale Wirtschaft oder den Staat. Die Kolumbianer waren schon Parteigänger noch ehe sie Bürger wurden. Und ganz besonders dort, wo der Staat geographisch oder essentiell nicht präsent war, soziale Konflikte sich aber stark zuspitzten, dort herrschte die Violencia.

Nach der blutigen Erfahrung des Bogotázo schließlich schmiedeten Liberale und Konservative 1957 einen Pakt: die Frente Nacional. Sie einigten sich auf eine alternierende Präsidentschaft bis 1974 und die Aufteilung von Ministerien und anderer öffentlicher Administration zu gleichen Teilen. Die historisch gewachsene Vormachtstellung jeweils einer der beiden Parteien in den Munizipien blieb jedoch (bis zum heutigen Tag in mehr als zwei Dritteln aller Munizipien) erhalten.

Die Omnipräsenz der beiden traditionellen Parteien, garantiert u.a. auch durch ein perfektes Klientelismussystem, das die „Freundschaft“ eines Statushöheren (Patron) mit einem Statusniederen (Klient) zum Zwecke der Protektion bzw. des persönlichen Dienstes instrumentalisierte, und die in Gestalt von „bandoleros“ und „autodefensa“ immer noch präsente violente Alternative – dies alles ließ letztendlich jeden Versuch, eine dritte (zivile) politische Kraft zu etablieren, scheitern. „Dritte“ Parteien, Bewegungen oder Strömungen wurden entweder um ihren Wahlsieg betrogen (ANAPO 1973) oder ihre Präsidentschaftskandidaten fielen, je aussichtsreicher sie im Rennen lagen, um so eher den Schüssen der sicarios zum Opfer. Allein in der Zeit von 1987 bis 1990 betraf dies mit Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa (beide UP), Luis Carlos Galan (Nuevo Liberalismo) und Carlos Pizarro LeonGómez (M-19) vier herausragende Präsidentenanwärter.

Angesichts einer solchen Ausweglosigkeit schien es nur zwei – diametral entgegengesetzte – Auswege zu geben: politische Apathie, die sowohl totale Abstinenz als auch Rückzug in die sicheren „Gefilde“ der traditionellen Parteien bedeuten konnte, oder die Gewalt, um gewissermaßen (so politisch motiviert) mit radikalem Schnitt das „kolumbianische Geschwür“ zu entfernen.

Vor einem formal-demokratischen Hintergrund und längst nicht mehr traditionell- parteipolitisch fixiert, verzahnten sich Gewalt und Gegengewalt zu einem diffusen und unübersichtlichen Gesamtphänomen. Gewalt wurde zum tolerablen letzten (manchmal auch ersten) „Argument“ – bis hinein in die Privatsphäre. Bomben und Schüsse gerieten zur Normalität, und eine „cultura del miedo“ (Kultur der Angst) paarte sich auf seltsame Weise mit einer der Not gehorchenden Akzeptanz des „Unvermeidlichen“.

Seit Jahrzehnten lebt das Land im permanenten „Estado de Sitio“ (Ausnahmezustand). Die Euphorie, die sich mit der kurzzeitigen Aufhebung desselben 1991, mit der Annahme der neuen Verfassung, der Integration eines Teils der Guerilla ins Zivilleben und den Friedensgesprächen der Coordina-dora mit der Regierung (die 1992 abgebrochen wurden) ausbreitete, ist inzwischen verzweifelter Resignation gewichen.

Seitdem Präsident Gaviria im November 1992 den „Estado de conmoción interna“ (einer der neuen Verfassung entsprechenden Abart des Ausnahmezustandes) und der Coordinadora den „integralen Krieg“ erklärt hat, scheint die Sehnsucht nach der Einhaltung der elementarsten Regeln der Demokratie unerfüllbar geworden zu sein.

Demokratie im permanenten Ausnahmezustand?

Seriöse Kolumbien-Spezialisten sprechen von einer „blockierten Gesellschaft“, einem „permanenten endemischen Krieg“ oder einer „persistenten Degradierung“ der kolumbianischen Gesellschaft.

Ist Kolumbien, wie Daniel Pecaut besorgt fragt, dazu verdammt, seine violente Geschichte ewig zu wiederholen?

Nur soviel ist klar: Kolumbien ist weder autoritär-bürokratisch noch hat es ein Militärregime. Es ist demokratisch „verfaßt“ und hat mit der Constituyente und der partiellen Integration der Guerilla einige im lateinamerikanischen Vergleich erstaunliche Demokratisierungsschritte vollzogen. Und doch: Demokratie beginnt mit dem Recht auf Leben. Aber weder narcos noch sicarios, noch die Guerilla erklären die Bedrohung von Demokratie. Der Widerspruch heißt nicht zwangsläufig: Autoritarismus (oder Diktatur) versus Demokratie. Er heißt im Falle Kolumbiens: Violencia + Klientelismus versus Demokratie. Und als solcher ist er nicht auf das politische Regime (oder gar nur procedere-Probleme) beschränkt. Er hat vielmehr auch eine politisch-kulturelle Dimension und einen entscheidenden Hort: die Zivilgesellschaft. Zivile und politische Gesellschaft sind in Kolumbien durch den „Doppelstrang“ Violencia/Klientelismus aneinander“gefesselt“. Politische Demokratisierung ist ohne die Reformierung der Zivilgesellschaft unmöglich (und umgekehrt). Dies ist – mit all seinen sozioökonomischen Implikationen – gewiß keine neue Erkenntnis in der Analyse von Gesellschaften. Allein das kolumbianische „Paradoxon“ macht sie auf besonders schmerzhafte Weise deutlich.

__________________________________________

Das System

Mir kommt etwas in den Sinn, was mir vor fünf oder sechs Jahren Miguel Littín erzählt hat. Er hatte soeben „La Tierra Prometida“ im Tal von Ranquil, einer armen Gegend Chiles, gedreht.

Die Bauern aus der Gegend wirkten als Statisten bei den Massenszenen mit. Einige spielten sich selbst, andere stellten Soldaten dar. Die Soldaten fielen ins Tal ein und entrissen den Bauern mit Feuer und Schwert ihren Boden. Der Film schilderte den Hergang dieser blutigen Überfälle.

Am dritten Drehtag fingen die Probleme an. Diejenigen Bauern, die Uniformen trugen, beritten waren und Platzpatronen abfeuerten, waren parteiisch, herrschsüchtig und ausschreitend geworden: Sie machten sich über die anderen Bauern her, aber nach jedem Drehtag.

aus: Eduardo Galeano „Tage und Nächte von Liebe und Krieg“

Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1980