Am 12. Dezember endete der Pariser Klimagipfel mit einem Abkommen, das vielerorts als „historischer Durchbruch“ gefeiert wurde. Die 195 Länder, zumeist durch ihre Staats- und Regierungschefs vor Ort vertreten, einigten sich auf eine Agenda, die die durchschnittliche Erwärmung des globalen Klimas auf einen Wert deutlich unter zwei Grad Celsius, nach Möglichkeit bei 1,5 Grad, begrenzen soll. Die dazu beschlossenen Maßnahmen, die im Wesentlichen auf den nationalen Klimaplänen (INDC) der Teilnehmerstaaten aufbauen, würden immer noch zu Emissionen von 55 Milliarden Tonnen im Jahr 2030 führen. Aber schon für das Zwei-Grad-Limit wäre eine Verringerung auf 44 Milliarden Tonnen erforderlich. Es klafft also eine gewaltige Lücke zwischen den bisher vorliegenden Verpflichtungen und den eigentlich notwendigen Reduzierungen. Um diese zu schließen, wurde ein Mechanismus installiert, der nach einer ersten Kontrolle 2018 ab 2023 die Überprüfung und Steigerung der nationalen Klimaziele alle fünf Jahre vorschreibt. Außerdem wurde beschlossen, dass die Menschheit ab 2050 „klimaneutral“ lebt. Im Vertragsentwurf war ursprünglich von „treibhausgasfrei“ die Rede, was aber an den erdölproduzierenden Ländern scheiterte. Die jetzige Regelung besagt, dass die Treibhausgase, die nach 2050 noch entstehen, kompensiert werden müssen – etwa durch Aufforstung oder Bodenspeicherung (CCS). Neben der unklaren Finanzierung besteht das Hauptmanko der avisierten „globalen Klimawende“ darin, dass das Abkommen keine Sanktionsmechanismen enthält.

Ungeachtet aller Vorschusslorbeeren für das Pariser Klimaabkommen bleiben zwei Grundprobleme bestehen: Erstens ist der von Menschen gemachte Klimawandel nicht mehr aufzuhalten. Zweitens werden es in erster Linie die armen Länder und die am meisten marginalisierten Gruppen (Kleinbauern, Nomaden und indigene Völker) sein, die im doppelten Sinne zu den Verlierern zählen: ökonomisch und ökologisch. In Hinblick auf den Klimawandel besteht das Paradox ihrer Situation darin, dass sie von diesem am stärsten betroffen sind, obwohl sie am wenigsten zu seiner Entstehung beigetragen haben. Paradox erscheint zweitens aber auch das Zustandekommen jener „Koalition der Ambitionierten“, die aus mehr als 100 Ländern besteht und zu der neben den Hauptverursachern und Hauptgewinnern des fossilen Kapitalismus (USA, EU) auch die armen Verliererländer aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP-Staaten) gehören. Diesem Klimabündnis war es hauptsächlich zu verdanken, dass das ambitiöse 1,5-Grad-Ziel im Pariser Abkommen verankert werden konnte. Zwischen die Stühle geraten sind damit die anderen „Ambitionierten“, nämlich jene neuen Aufsteiger (China, Indien, Brasilien, ASEAN-Staaten), die als sogenannte Schwellenländer den historischen „Fossilökonomien“ des globalen Nordens Konkurrenz machen. Wie paradox drittens gerade die Situation der großen Aufsteiger China und Indien ist, zeigt sich darin, dass sie sich auf einem höchst unsicheren Entwicklungspfad nach oben bewegen. Aufgrund ihres technologischen Rückstands schlagen einerseits die traditionellen fossilen Energieträger (Kohle) in der nationalen wie globalen Klimabilanz besonders negativ zu Buche, für die Umstellung auf Öl und Gas schließt sich das sowieso schon kurze Zeitfenster nunmehr schneller als gedacht, während andererseits immer mehr der 2,5 Milliarden Menschen, die in beiden Ländern leben, steigende Konsumbedürfnisse reklamieren (neue globale Mittelklasse). Gleichzeitig machen sich dort bereits ernste negative Klimafolgen bemerkbar: Unwetter, Überschwemmungen, Trockenheit, Smog … Die Schwellenländer stehen also nach Paris vor der existenziellen Herausforderung, ihren Aufstieg bis 2050 beschleunigt „klimaneutral“ ausrichten zu müssen.

Ungeachtet aller Vorschusslorbeeren für das Pariser Klimaabkommen bleiben zwei Grundprobleme bestehen: Erstens ist der von Menschen gemachte Klimawandel nicht mehr aufzuhalten. Zweitens werden es in erster Linie die armen Länder und die am meisten marginalisierten Gruppen (Kleinbauern, Nomaden und indigene Völker) sein, die im doppelten Sinne zu den Verlierern zählen: ökonomisch und ökologisch. In Hinblick auf den Klimawandel besteht das Paradox ihrer Situation darin, dass sie von diesem am stärsten betroffen sind, obwohl sie am wenigsten zu seiner Entstehung beigetragen haben. Paradox erscheint zweitens aber auch das Zustandekommen jener „Koalition der Ambitionierten“, die aus mehr als 100 Ländern besteht und zu der neben den Hauptverursachern und Hauptgewinnern des fossilen Kapitalismus (USA, EU) auch die armen Verliererländer aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP-Staaten) gehören. Diesem Klimabündnis war es hauptsächlich zu verdanken, dass das ambitiöse 1,5-Grad-Ziel im Pariser Abkommen verankert werden konnte. Zwischen die Stühle geraten sind damit die anderen „Ambitionierten“, nämlich jene neuen Aufsteiger (China, Indien, Brasilien, ASEAN-Staaten), die als sogenannte Schwellenländer den historischen „Fossilökonomien“ des globalen Nordens Konkurrenz machen. Wie paradox drittens gerade die Situation der großen Aufsteiger China und Indien ist, zeigt sich darin, dass sie sich auf einem höchst unsicheren Entwicklungspfad nach oben bewegen. Aufgrund ihres technologischen Rückstands schlagen einerseits die traditionellen fossilen Energieträger (Kohle) in der nationalen wie globalen Klimabilanz besonders negativ zu Buche, für die Umstellung auf Öl und Gas schließt sich das sowieso schon kurze Zeitfenster nunmehr schneller als gedacht, während andererseits immer mehr der 2,5 Milliarden Menschen, die in beiden Ländern leben, steigende Konsumbedürfnisse reklamieren (neue globale Mittelklasse). Gleichzeitig machen sich dort bereits ernste negative Klimafolgen bemerkbar: Unwetter, Überschwemmungen, Trockenheit, Smog … Die Schwellenländer stehen also nach Paris vor der existenziellen Herausforderung, ihren Aufstieg bis 2050 beschleunigt „klimaneutral“ ausrichten zu müssen.

Neben diesen drei Klimaparadoxien auf globaler Ebene, die sich nach Paris noch stärker artikulieren werden, gibt es weitere, die sich regional zeigen. Zu diesen zählt das zentralamerikanische Klima-Paradox.

Zentralamerika im globalen und lateinamerikanischen Vergleich

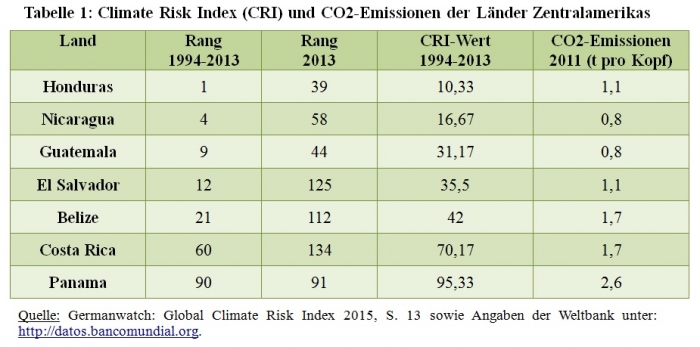

Legt man den Klima-Risiko-Index (CRI) von Germanwatch zugrunde, zählt Zentralamerika zu den Regionen, die durch negative Klimaeinflüsse (Wirbelstürme, Überflutungen, Dürre, hohe Temparaturen etc.) am meisten gefährdet sind. Zu den Top Ten des Jahrzehnts von 1994 bis 2013 gehören immerhin drei der sieben Länder der Region, wobei Honduras sogar auf Platz eins liegt – also das klimatisch am meisten gefährdete Land weltweit ist. Dem steht der Befund gegenüber, dass Zentralamerika – zusammen mit Afrika – am wenigsten zum Treibhauseffekt und damit zum Klimawandel beiträgt. Guatemala und Nicaragua haben einen CO2-Ausstoss, der dem Durchnittswert von Afrika entspricht. Honduras und El Salvador liegen nur knapp darüber, während Panama, das zentralamerikanische Land mit den meisten Emissionen von Kohlendioxid, den lateinamerikanischen Durchnitt von 2,4 Tonnen pro Einwohner leicht überschreitet, damit aber noch weit unter dem globalen Mittel von 5,0 Tonnen plaziert ist. Costa Rica und Belize liegen zwischen den afrikanischen und lateinamerikanischen Durchschnittswerten (siehe für alle genannten Angaben Tabelle 1).

Innerhalb der 33 Länder Lateinamerikas und der Karibik unterscheidet der Regionalindex bei der Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel von 2014 (siehe Literatur) vier Kategorien: extrem (0-2,50), hoch (2,51-5,00), mittel (5,01-7,50) und niedrig (7,51-10,00). Fünf der sieben zentralamerikanischen Länder sind extrem verwundbar, wozu Guatemala (Rang 2 mit 0,75), El Salvador (Rang 3 mit 0,79), Honduras (Rang 4 mit 0,92), Nicaragua (Rang 6 mit 1,19) und Belize (Rang 9 mit 2,25) zählen. Panama liegt mit 5,57 auf Rang 19 in der mittleren Kategorie, während Costa Rica mit 7,70 (Rang 26) das einzige Land auf dem Isthmus ist, wo der Index eine niedrige Verwundbarkeit anzeigt. Weitere Länder der Kategorie „extrem“ sind drei Inselstaaten der Karibik (Haiti von 0,58 auf Rang 1, die Dominikanische Republik mit 1,01 auf Rang 6 und Jamaica mit 1,50 auf Rang 7) sowie Paraguay (mit 1,58 auf Rang 8) und Bolivien (mit 2,48 auf Rang 10) in Südamerika. Eine ähnliche Aufteilung der zentralamerikanischen Länder zeigt sich bei der Anpassungsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels. Dem Index nach stehen wieder jene fünf Länder am schlechtesten da (Nicaragua, Honduras und Guatemala auf den Rängen 3 bis 5, El Salvador auf Rang 8 und Belize auf Rang 10), die zugleich extrem verwundbar sind, während Panama im mittleren Bereich liegt und Costa Rica bei der Anpassungsfähigkeit den besten Wert aufweist. Das Klima-Paradox von sehr hoher Verwundbarkeit und geringer Anpassungsfähigkeit einerseits sowie sehr niederiger Selbstverursachung andererseits, das eingangs als ein globales beschrieben worden war, ist auf dem zentralamerikanischen Istmus also besonders ausgeprägt, wobei Panama und Costa Rica, die im Süden der Region liegen, sich in einer besseren Situation befinden als ihre fünf nördlichen Nachbarn.

Die regionale Ausgangslage: Klein, verwundbar, vielfältig, verwoben und fragmentiert

Bevor der Klimawandel und seine Folgen ins Spiel kommen, bedarf es einiger Bemerkungen über die geographischen, klimatischen, ökologischen und historischen Besonderheiten Zentralamerikas. Die Region ist mit 512.245 km² relativ klein, durch ihre Lage aber in gleicher Weise exponiert und verwundbar. Sie liegt in den Tropen, verbindet die beiden Teile des amerikanischen Doppelkontinents miteinander und trennt als Landenge den Atlantischen vom Pazifischen Ozean. Der Isthmus liegt in einer tektonischen Kontaktzone, in der fünf Platten aufeinander treffen. Die Folge sind häufige Erdbeben und Vulkanausbrüche. Wirbelstürme, Überflutungen, Erdrutsche und Tsunamis zählen zu den „normalen“ Begleiterscheinungen des regionalen Klimas. Die klimatischen Unterschiede zwischen der pazifischen und atlantischen (karibischen) Seite des Isthmus sorgen zugleich dafür, dass sich die menschliche Besiedlung auf erstere konzentriert, während letztere bis heute ein wichtiges ökologisches Refugium für viele Tier- und Pflanzenarten Zentralamerikas darstellt. Zudem bieten die Gebirgs- und Vulkanketten der pazifischen Seite mit ihren zahlreichen Höhenabstufungen und Untergliederungen auf engstem Raum ideale Möglichkeiten für eine große ökologische Vielfalt. In einem Territorium, das dem Spaniens entspricht, ist ein Zehntel der globalen Biodiversität konzentriert.

Hinzu kommen historische Besonderheiten, die Zentralamerika in politischer und ökonomischer Hinsicht verwundbar machen. Den Zentralamerikanern ist es nicht gelungen, die adminstrative Einheit der spanischen Kolonialzeit auch nach der Unabhängigkeit von 1821 zu bewahren. Bereits 1838 zerfiel die Föderation in die fünf Einzelstaaten Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. Belize blieb noch bis 1981 unter britischer Kolonialherrschaft, während Panama 80 Jahre Teil Kolumbiens war und auch nach der Separation von 1903 als „Kanal-Republik mit Transitmission“ einen Sonderstatus auf dem Isthmus innehatte. Die politische Fragmentierung erleichtert nicht nur die Einmischung externer Mächte, sondern behindert außerdem eine eigenständige ökonomische Entwicklung. Ungeachtet dessen sind sich die Zentralamerikaner ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit den bis heute wirksamen gegenseitigen Verwobenheiten sehr wohl bewußt. Aus diesem Bezug zur „patria grande“ (hier im Sinne von zentralamerikanischer Einheit) speisen sich auch die regionalen Integrationsprozesse des 21. Jahrhunderts.

Hinzu kommen historische Besonderheiten, die Zentralamerika in politischer und ökonomischer Hinsicht verwundbar machen. Den Zentralamerikanern ist es nicht gelungen, die adminstrative Einheit der spanischen Kolonialzeit auch nach der Unabhängigkeit von 1821 zu bewahren. Bereits 1838 zerfiel die Föderation in die fünf Einzelstaaten Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. Belize blieb noch bis 1981 unter britischer Kolonialherrschaft, während Panama 80 Jahre Teil Kolumbiens war und auch nach der Separation von 1903 als „Kanal-Republik mit Transitmission“ einen Sonderstatus auf dem Isthmus innehatte. Die politische Fragmentierung erleichtert nicht nur die Einmischung externer Mächte, sondern behindert außerdem eine eigenständige ökonomische Entwicklung. Ungeachtet dessen sind sich die Zentralamerikaner ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit den bis heute wirksamen gegenseitigen Verwobenheiten sehr wohl bewußt. Aus diesem Bezug zur „patria grande“ (hier im Sinne von zentralamerikanischer Einheit) speisen sich auch die regionalen Integrationsprozesse des 21. Jahrhunderts.

Bereits all diese regionalen Besonderheiten von „langer Dauer“ bewirken in ihrer Gesamtwirkung (Resultante), dass Zentralamerika einerseits eine Bedeutung zukommt, die weit über seine geringe territoriale Größe hinausgeht, andererseits aber gegenüber extra-regionalen Einflüssen extrem verwundbar bleibt. In diesem ökologisch-historischen Resonanzraum entfaltet der globale Klimawandel Wirkungen, die einerseits die Verwundbarkeit der Region steigern und sich andererseits allein aus eigener Kraft nur schwer abwehren oder mindern lassen.

Ursachen des Klimawandels

Bei den Ursachen des gegenwärtigen Klimawandels müssen drei Dimensionen unterschieden werden. Die globale Dimension drückt sich darin aus, dass es sich um einen Wandel des Klimas handelt, der den gesamten Planeten Erde und damit den Lebensraum aller biologischen Wesen betrifft. Hier muss die Rolle der Menschheit als Hauptverantwortlicher sowohl der Ursachen als auch der notwendigen Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen betont werden. Die zweite Dimension verweist auf die ökologisch-historischen Unterschiede bei der Verursachung des Treibhauseffektes, der den „Motor“ des menschengemachten Klimawandels bildet. In dieser Dimension gibt es eine Abstufung in der Verursachung und damit Verantwortung. Hier tragen die traditionellen Industrieländer des Westens bzw. Nordens die Hauptschuld bzw. -last. Es folgen die Schwellenländer und die meisten Ölexporteure, wobei es auch innerhalb dieser Gruppe Abstufungen gibt. Auf der untersten Stufe befinden sich die wenig(er) industrialisierten Länder des globalen Südens (vor allem im subsaharischen Afrika und in Lateinamerika).

Die dritte Dimension verweist auf die Notwendigkeit, Ursachen der Klimawandels auch „vor Ort“ zu suchen.

Eingangs wurde bereits darauf verwiesen, dass der Anteil der Region an den CO2-Emissionen im weltweiten Vergleich sehr niedrig ausfällt. Im lateinamerikanischen Vergleich liegen sechs der sieben Länder Zentralamerikas – d.h. alle außer Panama – unterhalb des Mittels dieser Weltregion (2,4). Den Spitzenplatz hat Trinidad und Tabago mit 37,2 Tonnen pro Einwohner inne, das sich damit in die Gruppe der klimaschädigenden Ölproduzenten und -verarbeiter einreiht. Der weltweite Höchstwert entfällt auf Katar (43,9), während das wichtigste lateinamerikanische Ölland Venezuela „nur“ bei 6,4 liegt, damit aber in Südamerika den Spitzenplatz einnimmt. Selbst das Schwellenland Brasilien befindet sich mit 2,2 weit darunter. Paraguay (0,8), Kolumbien (1,5), Bolivien (1,6) und Peru (1,8) erreichen zentralamerikanische Werte. Zum Vergleich seien noch die USA (17,0), Russland (12,6), Deutschland (8,9) und China (6,9) angeführt (alles Angaben der Weltbank; siehe Tabelle 1).

Eingangs wurde bereits darauf verwiesen, dass der Anteil der Region an den CO2-Emissionen im weltweiten Vergleich sehr niedrig ausfällt. Im lateinamerikanischen Vergleich liegen sechs der sieben Länder Zentralamerikas – d.h. alle außer Panama – unterhalb des Mittels dieser Weltregion (2,4). Den Spitzenplatz hat Trinidad und Tabago mit 37,2 Tonnen pro Einwohner inne, das sich damit in die Gruppe der klimaschädigenden Ölproduzenten und -verarbeiter einreiht. Der weltweite Höchstwert entfällt auf Katar (43,9), während das wichtigste lateinamerikanische Ölland Venezuela „nur“ bei 6,4 liegt, damit aber in Südamerika den Spitzenplatz einnimmt. Selbst das Schwellenland Brasilien befindet sich mit 2,2 weit darunter. Paraguay (0,8), Kolumbien (1,5), Bolivien (1,6) und Peru (1,8) erreichen zentralamerikanische Werte. Zum Vergleich seien noch die USA (17,0), Russland (12,6), Deutschland (8,9) und China (6,9) angeführt (alles Angaben der Weltbank; siehe Tabelle 1).

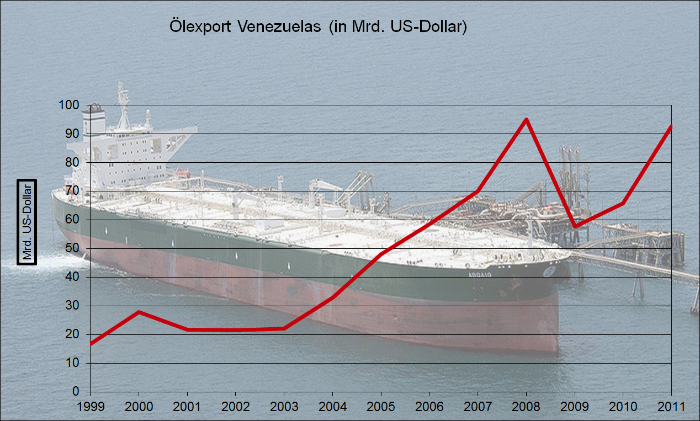

Hinsichtlich der Bewertung der Rolle eines Landes bei der Verursachung des Klimawandels ist jedoch nicht nur der Ausstoss von Treibhausgasen wichtig, sondern auch seine Stellung als Konsument und Exporteur von fossilen Energieträgern (Erdöl, Erdgas, Kohle). Im Unterschied zu Venezuela, Mexiko, Ecuador (alle drei bedeutende Ölexporteure), Kolumbien (Export von Öl und Kohle) sowie Bolivien (Export von Erdgas) verfügen die zentralamerikanischen Länder kaum über Vorkommen an dieser Art von Rohstoffen, weshalb dort dieser Ursachenfaktor nicht ins Gewicht fällt.

Beim Energiemix (siehe Tabelle 2) verbrauchen die Länder des Isthmus (außer Panama) anteilmäßig weniger fossile Stoffe als Mexiko und die südamerikanischen Republiken (außer Paraguay).

Dies erklärt sich seitens Zentralamerikas aus den stärkeren Anteilen entweder von Biomasse (Guatemala, Honduras, Nicaragua) oder anderer Quellen zur Erzeugung erneuerbarer Energie (Costa Rica, El Salvador). Damit finden auch die sehr niedrigen CO2-Emissionen der Region ihre Erklärung.

Bildquellen: [1] Agencia Brasil; [2] Quetzal-Redaktion, pg; [3] Public Domain; [4] Quetzal-Redaktion, ssc; [5] Quetzal-Redaktion, pg.