Das einseitige, völkerrechtswidrige Eindringen kolumbianischer Streitkräfte in ecuadorianisches Hoheitsgebiet, die dabei erfolgte Tötung des zweitwichtigsten Führers der FARC, der gerade mit internationalen Akteuren in Verhandlungen über die Freilassung von Entführten stand, und besonders die energischen Reaktionen der Regierungen Ecuadors und Venezuelas auf dieses Vorgehen des kolumbianischen Präsidenten Uribe haben Anfang März 2008 die Gefahr eines regionalen Konfliktes heraufbeschworen. Auch wenn sich die Gemüter inzwischen beruhigt haben, bleibt doch die bange Frage, inwiefern sich solche Ereignisse wiederholen und dann auch eskalieren könnten.

Dass diese Gefahr eine reale ist, zeigen sowohl die Brisanz des Kolumbien-Konfliktes mit seinem immensen Gewaltpotential als auch der Blick auf Regionalkonflikte in anderen Teilen des amerikanischen Kontinents und anderen Erdteilen. Verwiesen sei an dieser Stelle vor allem auf den Zentralamerika-Konflikt von 1979 bis1990, die Staatszerfallsprozesse von regionaler Reichweite am Horn von Afrika, im Gebiet der Großen Seen und dem benachbarten Kongo sowie in Westafrika. Auch beim Afghanistan-Konflikt, in den die schwachen, ebenfalls von Symptomen des Staatszerfalls gekennzeichneten Nachbarstaaten Pakistan und Tadschikistan involviert sind, zeigen sich gefährliche Tendenzen einer Regionalisierung. Bezogen auf Kolumbien wirft dieser Blick auf andere Regionen die Frage auf, wie weit der höchst komplexe und lang andauernde Konflikt im Andenland auf dem Wege der Regionalisierung bereits vorangeschritten ist.

Um diese Frage beantworten zu können, ist es erforderlich, sowohl die innere Genesis und Austragung der bewaffneten Konflikte zwischen den verschiedenen Gewaltakteuren – vor allem in Hinblick ihrer Auswirkungen auf den schwachen kolumbianischen Staat – als auch die Einwirkung äußerer Einflüsse und Akteure zu analysieren. Nur so können die zweifellos vorhandenen Tendenzen einer Regionalisierung, die neuerdings in der Charakterisierung der Andenregion als „neuer Krisenbogen in Lateinamerika“ (Kurtenbach et al. 2004) ihren Ausdruck finden, adäquat gewichtet und eingeordnet werden. Auf dieser Grundlage können und müssen dann auch mögliche Alternativen benannt und umgesetzt werden.

Historisch-strukturelles Erbe: Anhaltende Staatsschwäche

Am Beginn der historischen Genesis des heutigen Konfliktgemenges steht die nie dauerhaft überwundene Schwäche des kolumbianischen Staates. Diese Schwäche bildet die Grundbedingung für alle nachfolgenden strukturellen wie akteursbedingten Konfliktursachen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt Kolumbien lediglich als „Quasistaat“. Es mussten fast hundert Jahre nach Erlangung der Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialmacht vergehen, ehe sich eine staatliche Konsolidierung vollzog, die den Eintritt in den Prozeß der Modernisierung erlaubte (König 1997:111).

Bis dahin war ein ständiges Wechselbad zwischen regionalen oder nationalen Bürgerkriegen und zeitweiligen Pakten, die innerhalb der Elite geschlossen wurden, die Norm. Im ersten Jahrzehnt seiner Unabhängigkeit (1819-1830), die unter der Führung des Libertadors Simon Bolívar von Venezuela aus in erbitterten Kämpfen mit den Spaniern erfochten wurde, war Kolumbien Bestandteil der Konföderation Großkolumbien, zu der neben Venezuela noch Ecuador gehörte. Von 1831 bis 1858 nannte sich Kolumbien Neugranada, bis 1861 Granadinische Konföderation, die folgenden beiden Jahre Vereinigte Staaten von Neugranada, bis 1886 Vereinigte Staaten von Kolumbien, erst danach schließlich Republik Kolumbien.

In diesem häufigen Wechsel der Staatsbezeichnung widerspiegelt sich der Dauerkonflikt zwischen Liberalen und Konservativen, der erst mit der Gründung des Frente Nacional (siehe Glossar) im Dezember 1957 sein Ende fand. Bis weit in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren die beiden Großparteien, in denen sich die herrschende Oberschicht je nach Interessenlage und Wertevorstellungen organisiert hatte, damit befasst, über die beste Staatsform und das beste Entwicklungsmodell zu streiten. „In diesen oft gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich teilweise zu regelrechten Bürgerkriegen zwischen den einzelnen Provinzen über die Frage auswuchsen, ob der Staat eine zentralistische oder eine föderalistische Organisation annehmen sollte und ob für das wirtschaftliche Wachstum Protektionismus oder Freihandel förderlich sei, erschöpfte sich die Kraft der herrschenden Gruppen.“ (König 1997:112/113).

Mit den Wahlen von 1847/48 konnten die Liberalen schließlich die politische Macht übernehmen, die sie jedoch mit bewaffneter Gewalt (im Bündnis mit den Konservativen) gegen die revolutionär gesinnten Demokraten und im anschließenden Bürgerkrieg 1860/61 gegen die Konservativen verteidigen mussten. Als sich die Liberalen 1879 spalteten, nutzten die Konservativen die Gelegenheit, um sich erneut die Vorherrschaft bis 1930 zu sichern. Den wohl gefährlichsten Versuch liberaler „Revanche“ konnten sie im „Krieg der hundert Tage“ (1899-1902), in dessen Ergebnis sich Panama von Kolumbien abspaltete, erfolgreich abwehren.

Als besonders verhängnisvoll für den staatlichen Zusammenhalt erwies sich der „extreme Föderalismus“ (König 1997:115), wie er in der Verfassung von 1863, welche bis 1885 Gültigkeit hatte, von den Liberalen durchgesetzt worden war. Lange Zeit reduzierte sich der Staat auf einen losen Verband von neun souveränen Teilstaaten (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, Santander und Tolima) unter einer überregionalen Regierung, deren Macht und Funktionen bestenfalls Symbolcharakter besaßen (ebenda:114).

Die negativen Wirkungen, die jeder dieser beiden Konflikte – jener innerhalb der Elite wie auch der zwischen den Regionen – für sich schon hatte, wurden noch dadurch potenziert, dass sie sich gegenseitig am Leben erhielten und weiter verstärkten: Einerseits boten die Regionen der jeweils unterlegenen Partei genügend Rückzugsmöglichkeiten, um sich auf subnationaler Ebene einen ausreichenden Machtanteil für eine spätere Revanche zu sichern. Andererseits ermöglichte der Dauerkonflikt zwischen Liberalen und Konservativen, der eine dauerhafte Konsolidierung des Zentralstaats blockierte, einen hohen Grad an Autonomie, den sie in erster Linie für die eigene Entwicklung nutzten. Auch die Anbindung an den Weltmarkt durch den Kaffee-Export, der anderswo (in Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, zeitweilig auch Nicaragua) die ökonomische Basis für die Stärkung des Staates bildete, zeitigte im Falle Kolumbiens kaum derartige Wirkungen.

Im Zusammenwirken der Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen sowie zwischen den verschiedenen Regionen des Landes kam es vielmehr zu einem fatalen Doppeleffekt: erstens blieb der Staat trotz diverser Modernisierungsschritte schwach und zweitens erzeugte die Blockade notwendiger Reformen infolge dieser anhaltenden Staatsschwäche einen Zeit- und Entwicklungsverlust, durch den zwar die Existenz des aus Liberalen und Konservativen bestehenden Zweiparteiensystems verlängert wurde, in dessen Folge sich jedoch die ökonomischen Verwerfungen, sozialen Widersprüche und politischen Konflikte weiter zuspitzten.

Verspielte Chancen: Von der „Revolución en marcha“ zum Bogotazo

Erstmal deutlich wurde dieser Widerspruch zwischen politischem Stillstand und ökonomischem Wachstum in den 1920er Jahren. Neben dem Boom der Kaffee-Exporte war ein enormer Geldzufluß aus US-amerikanischen Darlehen für den geradezu fieberhaften Wirtschaftsaufschwung verantwortlich, was den liberalen Oppositionspolitiker und späteren Präsidenten Alfonso López Pumarejo 1928 dazu veranlasste, von einer „Prosperität auf Pump“ (König 1997:122) zu sprechen. Zugleich war dies eine Zeit sozialer Umbrüche, Konflikte und Proteste. Das sich abzeichnende Ende der Agrargrenze schlug sich im Anschwellen von Land- und Arbeitskonflikten zwischen den stur am Status quo festhaltenden Großgrundbesitzern und den campesinos nieder, die begannen, sich zu Bauernligen zusammenzuschließen und – je nach sozialer Situation – die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie gesichertes Bodeneigentum einzufordern. Daneben entwickelte sich eine Gewerkschaftsbewegung und es entstanden neue Parteien, die der neuen politischen und sozialen Umbruchstimmung von unten Ausdruck verliehen. So entstand 1919 eine Sozialistische Partei und 1926 der Partido Socialista Revolucionario, aus dem 1930 die Kommunistische Partei hervorging.

Das Jahr 1930, in dem die ein Jahr zuvor ausgebrochene Weltwirtschaftskrise voll auf Lateinamerika durchzuschlagen begann, markierte zugleich die Geburtsstunde der „liberalen Republik“ (König 1997:126-128), die bis 1946 Bestand haben sollte. Die Konservativen hatten nach 45 Jahren politischer Hegemonie abgewirtschaftet und die Liberalen konnten nach Jahrzehnten erzwungener politischer Machtabstinenz endlich darangehen, ihre Vorstellungen von einem modernen Kolumbien in die Tat umzusetzen. 1934 wurde der Führer des Reformflügels der Liberalen, López Pumarejo, zum Präsidenten gewählt. Gestützt auf eine breite, liberal-demokratische Massenbewegung unter Jorge Eliécer Gaitán verfolgte er mit seiner „Revolution auf dem Marsch“ (Revolución en marcha) eine nach innen gerichtete Entwicklung. Mit Reformen, die darauf abzielten, den Prozeß der Industrialisierung zu forcieren, eine arbeiterfreundliche Politik zu betreiben, große Flächen von bisher ungenutztem Land der Großgrundbesitzer an die campesinos zu verteilen, den Bildungsbereich zu modernisieren, für die Volksschichten zu öffnen und den Einfluß der katholischen Kirche zurückzudrängen, unternahm er den ersten ernsthaften Versuch einer Neugestaltung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber bereits Ende 1936 sah sich López gezwungen, seinen Reformkurs zu mäßigen.

Angesichts des Widerstandes der Oligarchie verzichteten die Liberalen letztlich darauf, die dringend notwendigen Umgestaltungen zur Verbesserung der Situation der masas populares y rurales, die mit 80% die große Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, vorzunehmen. Auch die Mittelschichten, zu denen damals immerhin 15% der Kolumbianer zählten, gehörten zu den Verlierern der reformfeindlichen Blockadepolitik der herrschenden Oligarchie.

Folgerichtig reagierten die enttäuschten Bauern und Landarbeiter ab 1940 mit Aufständen. Als dann am 9. April 1948 der jefe único der Liberalen Partei, Jorge Eliécer Gaitán, ermordet wurde, war dies der Ausgangspunkt für eine spontane Revolte der hauptstädtischen Bevölkerung, die unter der Bezeichnung Bogotazo in die Geschichte des Landes einging. Die dramatischen und höchst gewalttätigen Auseinandersetzungen in Bogotá, die eine Wochen anhielten und etwa tausend Todesopfer forderten, teilten die kolumbianische Geschichte in ein „Davor“ und ein „Danach“: Bis zum tragischen Tod von Gaitán bestand die reale Chance, den sich um ihn konstituierenden Populismus „von unten“ an die Regierung zu bringen und damit Anschluß an einen gesamtlateinamerikanischen Transitionsprozeß zu finden, der in den meisten Ländern des Kontinents unter der Führung der jeweiligen nationalen Variante des Populismus den Übergang zu einem neuen Entwicklungsmodell, der Importsubstituierenden Industrialisierung (ISI), beinhaltete. Danach war diese Chance – wie sich im Rückblick bestätigt – dauerhaft verspielt. Vom Bogotazo ging eine zehnjährige Orgie ungezügelter Gewalt aus, die mehr als 200.000 Tote forderte und das Land in einem Blutbad untergehen ließ. Diese als „La Violencia“ bezeichnete Periode außerordentlicher Gewaltanwendung ging später in einen „normalen“ Gewaltzyklus über, der Kolumbien für die erste Hälfte der 1990er Jahre an die Spitze der „Champions’ League“ der Gewalt brachte (Zinecker 1997 im Quetzal Nr. 20). Damit erweist sich Gewalt neben Staatsschwäche als zweites Legat kolumbianischer Geschichte – eine verhängnisvolle Kombination, deren Ergebnis ein Zustand chronischer Anomie ist. Eben weil das Führungsvakuum, das der plötzliche Tod Gaitáns hinterlassen hatte, während des Bogotazo und danach nicht geschlossen werden konnte, lief der Sturmlauf der empörten Volksmassen ins Leere. Die Chance einer revolutionären Alternative verstrich damit ungenutzt. Die „Wegegabelung“, die sich mit dem Bogotazo so unerwartet aufgetan hatte, war ebenso schnell wieder im Dunst der ausufernden Gewalt verschwunden. Aber auch die Reformvariante, für die ein lebender Gaitán notwendige Vorraussetzung gewesen wäre, war im Blutrausch der „Violencia“ untergegangen. (zum gesamten Abschnitt vgl. Zinecker 1998 im Quetzal Nr. 22)

Erste Sackgasse: Nationale Front und die Guerilla als neuer Akteur

Auch wenn 1948 weder für Reform noch für Revolution zum Ausgangspunkt wurde, stellt dieses Jahr immerhin in zweifacher Hinsicht eine Scheidemarke dar. Zum einen blieb zwar die Blockadesituation infolge des Todes von Gaitán bestehen und verfestigte sich sogar in der Folgezeit noch, aber ihre Grundlagen und ihr Charakter erfuhren einen entscheidenden Wandel. War zuvor der Entwicklungsprozeß Kolumbiens primär durch den Elitekonflikt zwischen Liberalen und Konservativen blockiert, kristallisierte sich mit dem Abflauen der Violencia eine neue Form der Herrschaftssicherung der Oligarchie heraus: der exklusive Elitepakt in Gestalt des Frente Nacional. Damit war klar, dass sich die unter seinem Dach geeinte Oligarchie gegen jede weitere Reform stellte und nun auch die Liberalen alles daransetzten, den status quo zu zementieren.

Politischer Stillstand und Reformblockade von oben, die letztlich erst durch die neue Verfassung von 1991 partiell aufgebrochen werden konnten, bewirkten zum anderen die Konstituierung eines neuen politischen und militärischen Akteurs: der Guerilla. Angesichts der konkreten Situation Ende der 1950er Jahre stellte sie für die „Subalternen“ die einzige verbleibende Möglichkeit dar, eine eigene Alternative zum oligarchischen status quo zu formulieren. Die Entstehung der FARC, der ältesten und zahlenmäßig stärksten Guerilla nicht nur Kolumbiens, sondern ganz Lateinamerikas, verweist darauf, dass in ihrem Fall die Guerilla nichts anderes als das bewaffnete Substitut einer Bauernbewegung war, für welche es angesichts des exklusiven Regimes des Frente Nacional keinerlei legalen Kanäle mehr gab. Die ungelöste Landfrage und die Demokratiedefizite des auf einem exklusiven Elitepakt basierenden Regimes der Nationalen Front bildeten die doppelte Legitimationsgrundlage der Guerilla. Faktisch hatte sich das politische System des Landes in zwei Pole aufgespaltet: den legalen, aber ausschließenden Pol des „Zweiparteienleviathans“ einerseits und den illegalen, aber zunehmend als Staatsersatz agierenden und akzeptierten Pol der bewaffneten Opposition (Jäger 2007:43, 162). In dieser Verbindung von Exklusion, Aufspaltung und Blockade, die in der Errichtung der Frente Nacional ihre Grundlage hatte, liegt zugleich der Ausgangspunkt für jene Abwärtsspirale, die ab Mitte der 1980er den Übergang von der Staatsschwäche zum Staatszerfall eröffnete: „In den Schwächen des inflexiblen und geschlossenen Systems der Nationalen Front liegen die Ursprünge für die Bildung radikaler oppositioneller Gruppen, die in den Folgeperioden unter Einfluß der Auswirkungen des illegalen Drogenhandels zu autonomen, den Staat bedrohenden Akteuren wurden. Besonders die Ausschaltung des Wettbewerbs im politischen System Kolumbiens hatte letztlich schädliche Folgen für die Stabilität des Staates.“ (Jäger 2007:150)

Staatsschwäche plus Drogenökonomie: Neue strukturelle Grundlage des Staatszerfalls

Mit der Expansion des globalen illegalen Drogenhandels machte sich seit Ende der 1970er Jahre von außen ein neuer Faktor bemerkbar, der in Verbindung mit der traditionellen Schwäche des kolumbianischen Staates zur strukturellen Grundlage von Staatszerfall wurde. Dessen ersten Symptome zeigten sich Mitte der 1980er Jahre und im anschließenden Jahrzehnt gewann er an Dynamik. Inzwischen „beherrscht Kolumbien den weltweiten Kokainmarkt – auf der Angebotsseite – zu etwa 80 Prozent und produziert darüber hinaus einen großen Teil anderer in die USA importierten Drogen wie Heroin und Marihuana. Kolumbien tritt dabei auf dem globalen Markt für illegale Drogen als Anbieter auf, der die weltweit Nachfrage bedient.“ (Jäger 2007:152)

Daß die Drogenökonomie (siehe Glossar) in Kolumbien überhaupt ein derart großes strukturbildendes und –bestimmendes Gewicht erlangen konnte, ist in erster Linie einer „systemische(n) Bedingung“ geschuldet: „der Unwille oder die Unfähigkeit eines Staates, die Drogenproduktion zu unterbinden“ (Jäger 2007:153) Diese systemische, strukturelle Bedingung war in Kolumbien mit dessen chronischer Staatsschwäche hinreichend gegeben. Dieses Erbe des 19. Jahrhunderts war im Staatskollaps der Violencia kulminiert, der durch den Frente Nacional zwar institutionell zurückgedrängt werden konnte, jedoch um den hohen Preis der Verstetigung von Staatsschwäche und Gewalt, die bis heute in symbiotischer Verzahnung ihre fatale Synergie freisetzen. In der Errichtung und Persistenz des Frente Nacional sind zugleich Ursache und Nährboden dafür zu finden, dass sich jene drei Gewaltakteure konstituieren konnten, die nunmehr auf jeweils spezifische Weise mit der Drogenökonomie interagieren. Diese drei Akteure sind Guerilla, Paramilitärs und Armee, zu denen sich als vierter die Drogenmafia gesellt. Alle vier Gewaltakteure profitieren nicht nur auf zum Teil höchst unterschiedliche Weise von der Drogenökonomie, sondern stellen mit der Austragung der daraus resultierenden Interessenkonflikte eine Kausalbeziehung zwischen Drogenökonomie und dem Prozeß des Staatszerfalls her. Im Ergebnis ihrer Verbindung zur Drogenökonomie sind die beiden „alten“ nichtstaatlichen Gewaltakteure – Guerilla und Paramilitärs zugleich einem Transformationsprozeß unterworfen, der einerseits zur wachsenden Komplexität der kolumbianischen Konfliktformation führt, andererseits ihre Möglichkeiten und Spielräume als Gegner des Staates und „Akteure des Staatszerfalls“ deutlich vergrößert.

Inwiefern die Beziehungen zur Drogenökonomie die Kapazität und Stoßrichtung von Drogenmafia, Paramilitärs und Guerilla als „Akteure des Staatszerfalls“ bestimmen, soll im folgenden kurz skizziert werden:

a) Drogenmafia: Der Kokainhandel hat seit Ende der 1970er Jahre direkte negative Auswirkungen auf die staatliche Stabilität Kolumbiens, wobei der entscheidende Konnex zwischen Drogenhandel und Staat die „Illegalität des Produktes“ ist. In dem Maße, wie der Staat versucht, die Drogenökonomie zu zerstören – wie es Kolumbien unter maßgeblichem Druck und direkter Anleitung der USA versucht – sehen sich die Drogenhändler zur Wahrung ihrer illegalen ökonomischen Interessen, die sich durch extrem hohe Gewinnraten und einen enormen Monopolisierungseffekt auszeichnen, gezwungen, zu politischen Akteuren zu werden – politische Akteure in dem Sinne, dass sie versuchen, in die staatlichen Institutionen und Entscheidungen einzugreifen sowie das staatliche Monopol legitimer Machtausübung auszuhebeln. Als wichtigste Mittel setzen sie dabei auf Korruption (plata) und Gewalt (plomo), die zu regelrechten Drogenkriegen eskalieren kann. Von den staatlichen Gewalten war in Kolumbien die Justiz am stärksten betroffen. „Die Hauptursache dieses Zusammenbruchs des bereits zuvor schwachen Justizsektors liegt in den Auswirkungen des transnationalen illegalen Drogenhandels begründet.“ (Jäger 2007:157; zum gesamten Absatz vgl. ebenda:151-159)

b) Paramilitärs: Die Entstehung paramilitärischer Akteure geht ursprünglich darauf zurück, dass sich die Großgrundbesitzer durch die Aktivitäten der Guerilla gefährdet sahen. In dem Maße, wie die Guerilla zur Finanzierung ihrer Aktivitäten dazu überging, Entführungen, Sabotageakte und Schutzgelderpressungen auszuweiten, wuchs auch die zahlenmäßige Stärke der Paramilitärs, die ihre Existenz in erster Linie damit legitimierten, diese bekämpfen und verhindern zu wollen. Die hohe Heterogenität dieser Akteursgruppe resultiert daraus, dass auch Drogenhändler und Multinationale Unternehmen paramilitärische Gruppen unterstützten oder selbst organisierten. Teilweise aus privaten Sicherheitskräften hervorgegangen, erhielten sie bis Ende der 1980er Jahre auch offizielle Unterstützung seitens der staatlichen Streitkräfte, die in ihnen Hilfstruppen im Kampf gegen die Guerilla sahen. Seither bestehen enge personelle und materielle Verbindungen, die hin und wieder auch an die Öffentlichkeit dringen. 1997 schlossen sich paramilitärische Gruppen unterschiedlichen Ursprungs im Dachverband der AUC (Autodefensas Unidas de Colombia – Vereinigte Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens) zusammen. Für den kolumbianischen Staat stellen die paramilitärischen Gruppen eine doppelte Gefahr dar: als autonome bewaffnete Akteure fordern sie ihn politisch und militärisch heraus und im Falle ihrer legalen Wiedereingliederung und Kooptation droht die „Paramilitarisierung“ des Staates (Hörtner 2006:227ff.). Bereits 2005 verkündeten Führer der AUC, dass ein Drittel aller Abgeordneten im Repräsentantenhaus und im Senat Verbindungen zu den Paramilitärs hätten oder gar mit deren Hilfe gewählt worden wären. In der Region Antioquia haben sich erstmals rund 10.000 Händler, Unternehmer, Viehzüchter, Lokalpolitiker und Bürger in einer Unterschriftenaktion dazu bekannt, freiwillig paramilitärische Gruppen unterstützt zu haben (Wieland 2007; zum gesamten Absatz vgl. außerdem Jäger 2007:22-23, 45-51, 82/83, 87).

c) Guerilla: Die Guerilla ist der älteste und sozial am stärksten verwurzelte aller nichtstaatlichen Gewaltakteure. Mit ihren Forderungen nach einer Umgestaltung von Staat und Gesellschaft im Sinne sozialer Gerechtigkeit und der Durchsetzung wirklicher Demokratie sind sie zugleich der am meisten „politisierte“ Akteur und in dieser Eigenschaft auch die größte politische Herausforderung des bestehenden Staates. Allerdings ist auch sie durch ihre Teilhabe an der Kriegs- und Drogenökonomie einem Wandlungsprozeß unterworfen, der dazu geführt hat, dass sich die Grenzen zu den mit ihnen konkurrierenden Gewaltakteuren zum Teil verwischen. Mit den Paramilitärs konkurrieren sie um den Zugang zu und die Kontrolle über dieselben ökonomischen Ressourcen und mit der Drogenmafia teilt sie vorerst – wenn auch aus anderen Gründen und in geringerem Maße – das Interesse an der Aufrechterhaltung der Drogenökonomie.

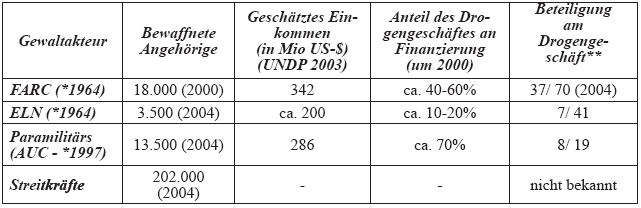

Tabelle 1: Bewaffnete Akteure im kolumbianischen Konflikt

* Gründungsjahr der jeweiligen Organisation

**Zahl der in das Drogengeschäft involvierten Einheiten (frentes) an der Gesamtzahl der Einheiten der jeweiligen Organisation (nach Angaben der kolumbianischen Armee von 2000 bzw. 2004); Quellen: Jäger 2007:21ff, 77ff, 82; Marks 2007:47

Gemeinsam ist allen drei Gewaltakteuren eine antistaatliche Stoßrichtung und die Tatsache, dass sie mehr oder weniger Nutznießer der Drogenökonomie sind. Die Unterschiede resultieren einerseits daraus, dass alle drei nichtstaatlichen Gewaltakteure bei der Sicherung bzw. Ausweitung ihres Anteils an der Drogenrente miteinander konkurrieren. Andererseits unterscheiden sie sich darin, aus welchem Teil der Drogenökonomie sie hauptsächlich ihre Einkünfte beziehen (Steuer, Anbau, Verarbeitung, Transport oder Vermarktung), welches Gewicht die so gewonnene Drogenrente für die Aktionsfähigkeit besitzt und ob die Drogengewinne primär Mittel oder primär Ziel der Partizipation an der Drogenökonomie sind.

Während der 1990er Jahre, auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten, hatten die privaten Gewaltakteure das Gewaltmonopol des kolumbianischen Staates auf 80% des Territoriums gebrochen und kontrollierten effektiv ein Gebiet, das zwischen 40 und 60% des Staatsgebietes umfasste. Die betraf sowohl die Drogenanbaugebiete, die historischen Zentren der Guerilla, sowie die heftig von Paramilitärs und Guerilla umkämpften strategischen Zonen im Norden, an der Pazifikküste und im Zentrum des Landes. Auch wenn ein Großteil der Paramilitärs inzwischen demobilisiert wurde und die Streitkräfte die Guerilla zurückdrängen konnten, wirken alle drei privaten Gewaltakteure nach wie vor als „Akteure des Staatszerfalls“.

Amerikas Antwort: „Krieg Nummer Drei“

Die kolumbianische Konfliktformation wäre weder zu verstehen noch zu erklären, wenn man nicht die Rolle der USA als intervenierende Variable berücksichtigen würde, die als äußerer Faktor Teil des Gesamtkonfliktes ist. Die Einflußnahme dieses internationalen Akteurs auf den Kolumbien-Konflikt verleiht diesem eine zusätzliche Dimension und verändert seinen Charakter.

Kolumbien ist für die USA in mehrfacher Hinsicht wichtig: An erster Stelle steht dabei das Sicherheitsinteresse der globalen und regionalen Hegemonialmacht im Norden. Dieses weist wiederum verschiedene Facetten auf, die zugleich eng miteinander verwoben sind. Aus der Sicht Washingtons resultiert die größte Gefahr aus der Verbindung von Drogenökonomie und Guerilla, die durch den propagandistisch aufgeladenen Begriff der Narcoguerilla (siehe Glossar) symbolisiert werden soll. Zur Abwehr dieser Bedrohung ihrer „nationalen Sicherheit“ wenden die USA einen Mix militärischer, politischer und ökonomischer Strategien an, die ihren sichtbarsten Ausdruck im Plan Colombia (siehe Glossar) und in der Zertifizierungspolitik (siehe Glossar) Washingtons finden.

Dieses Sicherheitsinteresse der USA ist zweitens eng verzahnt mit der geopolitischen Bedeutung Kolumbiens. Als nördlichstes Land Südamerikas, das zudem als einziges südamerikanisches Land sowohl an den Pazifik als auch an Atlantik grenzt, stellt Kolumbien für die USA so etwas wie eine riesige Drehscheibe dar, die als Brückenkopf zur Einflussnahme sowohl auf die übrigen Andenstaaten als auch auf die Regionalmacht Brasilien höchst dienlich sein kann. Gegenwärtig hat sich diese geopolitische Bedeutung Kolumbiens noch deutlich dadurch erhöht, dass es an drei Länder – Venezuela, Ecuador und Brasilien – grenzt, die von linken Präsidenten regiert werden.

Drittens besitzt Kolumbien für die USA auch eine nicht geringe ökonomische Bedeutung. Im Zentrum steht dabei das Öl, das neben der Drogenökonomie die zweite bedeutende Ressource im kolumbianischen Konflikt darstellt. Während des Öl-Booms der 1980er und 1990er Jahre wuchs der Anteil von Öl an den Exporten Kolumbiens von 20% (1984) auf 67% (1997) an (Jäger 2007:67). Von Guerilla und Paramilitärs wird die Ressource Öl indirekt über Steuern, Schutzgelder, Erpressungen, Androhung von Sabotagakten und Entführungen „angezapft“ – Methoden, die zum großen Teil auch gegenüber Unternehmen in anderen Wirtschaftssektoren angewendet werden. Wie wichtig das kolumbianische Erdöl für die USA ist, zeigt sich darin, dass das südamerikanische Land für den „Öljunkie“ im Norden die fünftgrößte Bezugsquelle darstellt.

Die konkrete Politik Washingtons gegenüber Kolumbien ist von zahlreichen Paradoxien, Ambivalenzen und Ungereimtheiten gekennzeichnet. Ein gutes Beispiel dafür ist die ambivalente Wirkung, die die Zäsur vom 11. September 2001 für die Kolumbienpolitik der USA hatte. So hat die Konzentration auf den „Krieg gegen den Terror“ und die Region des Mittleren Ostens einerseits dazu geführt, dass die Bedeutung Lateinamerikas und damit auch Kolumbiens in den Augen Washingtons gesunken ist. Andererseits lassen die USA dem südamerikanischen Land einen großen und zudem wachsenden Teil ihrer Auslandshilfe zukommen. So rangiert Kolumbien diesbezüglich weltweit nach Israel und Ägypten an dritter Stelle. Und für Thomas A. Marks, Professor für Terrorismus und Aufstandsbekämpfung an der National Defense University, ist die zunehmende Involvierung seines Landes in die Aufstandsbekämpfung (counterinsurgency) in Kolumbien immerhin Anlaß genug, von „Amerikas Krieg Nummer drei“ (nach dem Irak- und Afghanistankrieg) zu sprechen (Marks 2007:41). Dieses Paradox von abnehmender Priorität und zunehmendem Engagement im Sicherheitsbereich, durch das die Kolumbienpolitik der USA gekennzeichnet ist, widerspiegelt sich nicht zuletzt darin, dass dieser bisher eine kohärente Strategie fehlt, was durch eine forcierte Militarisierung im Rahmen eines verdeckten counter-terror ausgeglichen werden soll (Isacson 2004:317, 342). Marks plädiert dafür, dass – nachdem die künstliche Trennung von counter-narcotics (CN) und counter-insurgency (COIN) nach dem 11. September 2001 überwunden worden sei – nunmehr auch counterterrorism (CT) zu einem kohärenten Bestandteil der Aufstandsbekämpfung werden müsse. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass noch 2005 85% der US-Hilfe für Kolumbien für CN-Maßnahmen bestimmt waren (Marks 2007:43/44). Neben der Bündelung von CN, CT und COIN in einer kohärenten Strategie fordert er, dass Washington endlich wieder seine Aufmerksamkeit Lateinamerika im allgemeinen und Kolumbien im besonderen zuwenden solle, da das, was in Kolumbien passiere, die US-Position in ganz Lateinamerika festige. Dies sei umso wichtiger, da angesichts des „Durchmarschs der radikalen Linken“ in der westlichen Hemisphäre die Interessen Kolumbiens und der USA identisch wären. Kolumbien stehe als „stabiles demokratisches Land“ und überzeugter Anhänger der Marktwirtschaft in scharfem Kontrast zum zunehmend instabilen und strategisch gefährlichen Venezuela. Kolumbien sei damit „unserer …engster und zuverlässigster Verbündeter“, der zu Unrecht der Vergessenheit anheim gefallen sei (Marks 2007:56).

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Auswirkungen der US-Politik gegenüber Kolumbien feststellen, dass diese erstens in Hinblick auf die Drogenpolitik zur „Internationalisierung eines transnationalen Problems“ (Jäger 2007:185ff.) geführt hat. Der Kolumbienkonflikt hat damit sowohl eine internationale als auch regionale Dimension gewonnen, die durch den global angelegten „Krieg gegen den internationalen Terrorismus“ noch verstärkt wird. Zweitens ist dies mit einer zunehmenden Militarisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern verbunden, die ihre Fortsetzung und Ergänzung in einer Militarisierung der Innen- und Regionalpolitik Kolumbiens findet. Die USA wirken damit als Faktor der Verlängerung, Ausweitung und Verschärfung eines Konfliktes, der sich auch ohne diese fatalen Fehlentwicklungen als ein äußerst langwieriger und nur schwer zu lösender erwiesen hat. Drittens hat sich die Antidrogenpolitik der USA in der Andenregion als wichtigster äußerer Faktor für den Zerfall kolumbianischer Staatlichkeit erwiesen (Bejarano/ Pizarro 2002:22). Statt zur Lösung des Problems beizutragen, sind somit die USA durch ihre eigene Politik zu einem Teil des Problems geworden.

Das Paradox: Demokratie im Ausnahmezustand?

Die Analyse und Bewertung des politischen Regimes in Kolumbien war und ist Gegenstand heftiger und kontroverser Debatten. Zum einen deshalb, weil die verschiedenen politischen Akteure ihre Legitimität entweder mit der „Verteidigung der Demokratie“ oder mit dem Argument, dass gar keine Demokratie vorhanden sei, zu begründen versuchen. Zum anderen ist die Bestimmung des Charakters oder Typs des politischen Regimes in Kolumbien tatsächlich ein schwieriges Unterfangen.

Dennoch stimmt die Mehrzahl der politikwissenschaftlichen Analysen zumindest in drei Punkten überein: Erstens wird davon ausgegangen, dass für eine korrekte Analyse die Untergliederung des politischen Regimes in verschiedene Segmente oder Teilregime eine notwendige Voraussetzung ist. Die zweite Gemeinsamkeit besteht darin, dass es sich im Falle Kolumbiens um einen Mix aus demokratischen und undemokratischen Segmenten oder Teilregimes handelt. Damit weist das, was tatsächlich eine demokratische Qualität besitzt, gravierende Grenzen, Defizite und Defekte auf. Der Streit entbrennt um jene Fragen, die sich auf den konkreten Mix von demokratischen und nichtdemokratischen Segmenten, die genaue Definition des politischen Regimes und die Ursachen der nicht- bzw. antidemokratischen Eigenschaften beziehen.

Meistens finden sich in der einschlägigen Literatur Definitionen, die das politische Regime in Kolumbien als „Demokratie mit Adjektiven“ charakterisieren, wobei allerdings eine große Spannbreite dieser Adjektive konstatiert werden muß – von „oligarchisch“, über „eingeschränkt“ und „kontrolliert“ bis zu „belagert“ (Bejarano/ Pizarro 2002:6). Davon grenzen sich wiederum jene Konzepte ab, die den Hybridcharakter des Regimes betonen und derartige Regime-Hybride als eigenständigen Regimetyp zwischen Demokratie und Diktatur einordnen (Zinecker 2007:1070ff). Die „Erfinder“ des Konzepts der „defekten Demokratie“ (Merkel et al. 2003) sind bezeichnenderweise der Meinung, dass sich die Situation in Kolumbien einer „Typisierung als (defekte) Demokratie entzieht“. Als entscheidenden Grund führen sie die „zerfallende Staatlichkeit“ an (ebenda:128). Damit sind wir bei der zentralen Frage des Verhältnisses von Staat(szerfall) und Demokratie. Dieses lässt sich am plausibelsten erklären, wenn man im Falle Kolumbiens von einem mehrfachen Dualismus ausgeht:

a) Der Dualismus innerhalb des politischen Systems, das „polyarchische, also demokratische, mit violenten, nichtrechtsstaatlichen, exklusiven, also nichtdemokratischen, Segmenten (vereint)“ (Zinecker 2003/04:15), liegt klar auf der Hand. Nichtdemokratische Qualität weisen vor allem das Herrschaftsmonopol der Regierung, welches stark eingeschränkt ist, und der Bereich der liberalen Freiheiten, die alle massiv verletzt werden, auf. Verbesserungen im Sinne einer Demokratisierung können hinsichtlich der Kompetitivität und der Partizipation konstatiert werden (Jäger 2007:117-137). Dabei stehen demokratische und nichtdemokratische Bereiche nicht einfach nebeneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig und vermischen sich, was sich bis zu einer Gegenläufigkeit verschiedener Demokratisierungsschritte steigern kann. So erwies sich die Erweiterung von Partizipation und Kompetitivität im Zuge der Verfassungsreform von 1991 als kontraproduktiv für eine andere Schlüsseldimension von Demokratie, eine effektive Regierung (Bejarano/ Pizarro 2002:35).

b) Bei der Suche nach einer adäquaten typologischen Bezeichnung des politischen Regimes in Kolumbien muß man zudem dessen Einbettung in die und dessen Wechselwirkung mit den verschiedenen Dimensionen der äußerst komplexen Konfliktsituation genauer bestimmen. Gerade hier gilt es, verschiedene Dualismen zu beachten. Ein erster ließe sich als „Felder-Dualismus“ des „demokratischen Spiels“ charakterisieren. Damit ist gemeint, dass das „Feld der Wahlen“ (electoral field) von dem „extra-institutionellen Feld“ umgeben ist, das durch die Regeln des Krieges und der Gewalt bestimmt wird. Zur Bezeichnung dieses Dualismus zwischen Demokratie und Krieg eignet sich nach Meinung von Bejarano und Pizarro (2002:5) die Metapher der „belagerten Demokratie“ (besieged democracy) am besten. Aber auch das „Spielfeld“ des Krieges ist zweigeteilt. In Kolumbien findet ein „double war“, eine Kombination aus Guerilla- und Drogenkrieg statt (Bejarano/ Pizarro 2002:20), die inzwischen beide in ihrer gegenseitigen Verzahnung regionale, inter- und transnationale Dimensionen aufweisen. Hinzu kommt noch, dass selbst die kolumbianische Elite über die verschiedenen Strategien zu Lösung des Konflikts zumindest zwischenzeitlich uneins war (ebenda:21).

c) Auf einen letzten, grundlegenden Dualismus stößt man, wenn man nach den Ursachen für die vorherigen Dualismen sucht. Diese sehen Pizarro und Bejarano im „partiellen Kollaps“ des Staates (ebenda:18), dessen Hauptmerkmale Gewalt sowie Straflosigkeit sind (ebenda:32) und der sowohl eine geographische als auch eine institutionelle Dimension besitzt (ebenda:36). Dabei betonen sie die Neuartigkeit der Situation und deren Bedeutung für die Neubestimmung der Grenzen, Defizite und Defekte der kolumbianischen (Halb-)Demokratie. Während die Staatsschwäche eine Konstante darstellt (ebenda:18), die seit der Unabhängigkeit in unterschiedlicher Stärke vorhanden ist, handelt es sich bei Staatszerfall („partieller Kollaps“) um einen neuen Prozeß, der die Grenzen der kolumbianischen Demokratie von der Exklusion (fehlende Kompetitivität und Partizipation), welche mit der Verfassungsreform von 1991 weitgehend überwunden worden ist, hin zur Verletzung der liberalen Freiheiten und dem Fehlen von Sicherheit verschoben hat. Hauptmerkmal des politischen Regimes ist nicht mehr sein geschlossener Charakter, sondern die Verletzung und Aufweichung des staatlichen Gewaltmonopols, welche den Rechtsstaat zu einer Fiktion werden lassen (ebenda:35ff.). Auch die Argumentation von Jäger et al. geht in dieselbe Richtung. Sie konstatieren, dass die institutionellen Reformen von 1991 nichtintendierte Folgen gezeitigt haben, welche sich katalysierend auf den Prozeß des Staatszerfalls ausgewirkt haben: „Im Falle Kolumbiens deuten die angeführten Argumente darauf hin, dass der schwache Staat durch die formale Demokratisierung auf institutioneller Ebene seine reale Ent-Demokratisierung auf der Ebene der Verfassungswirklichkeit mit verursacht hat.“ (Jäger 2007:143)

Zweite Sackgasse: Uribes Politik der „demokratischen Sicherheit“

Die Wiederwahl von Àlvaro Uribe zum Präsidenten am 28. Mai 2006 stellt zwar in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur im politischen System Kolumbiens dar, hat aber bezüglich der Konfliktsituation eher zu einer Verschärfung geführt, die eine nachhaltige Lösung immer unwahrscheinlicher werden lässt.

War bereits seine Wiederwahl ein Novum in der politischen Geschichte Kolumbiens, so wird deren Zäsurcharakter noch durch die Umstände und das Ausmaß seines Sieges verstärkt. Weniger sein Erdrutschsieg von 62%, der sich in vorhergehenden Meinungsumfragen abgezeichnet hatte, verdient dabei hervorgehoben zu werden, als vielmehr die Tatsache, dass das traditionelle Zweiparteiensystem, bislang dauerhafter Garant für die Kontinuität oligarchischer Herrschaft über alle Irrungen und Wirrungen des kolumbianischen Konfliktes hinweg, nunmehr der Vergangenheit anzugehören scheint. Während die Konservativen zu einer von vier oder fünf Partnern innerhalb der siegreichen Uribe-Koalition herabgestuft und in ihrem Eigenprofil fast unsichtbar geworden sind, haben die Liberalen mit nur 11,83% (nach Uribe und Carlos Gaviria vom Polo Democrático Alternativo mit 22,04%) die schwerste Wahlniederlage in ihrer 150jährigen Geschichte hinnehmen müssen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Uribe, der sich bereits während seines Studiums den Liberalen angeschlossen und im Vorfeld der Wahlen von 2002 die Partei im Streit um die Kandidatenaufstellung verlassen hatte, diese beschämende Niederlage herbeigeführte.

Seitdem scheint seine Popularität trotz zahlreicher Skandale, nachweisbarer Lügen und dunkler Vergangenheit ungebrochen hoch zu sein. Beobachter führen diesen „Tefloneffekt“ auf drei Faktoren zurück: Erstens ist es ihm gelungen, die staatliche Präsenz auszuweiten, die FARC militärisch zurückzudrängen und mit der Demobilisierung von 31.000 Paramilitärs den zweiten der beiden nichtstaatlichen bewaffneten Akteure zu „neutralisieren“. Sichtbares Ergebnis dieser „Politik der demokratischen Sicherheit“ ist ein zum Teil deutlicher Rückgang bei allen wichtigen Gewaltindikatoren, was sich nicht zuletzt in einem gestiegenen Sicherheitsgefühl der meisten Kolumbianer niedergeschlagen hat. Zweitens gründet sich seine Popularität auf die geschickte Vermarktung seiner Persönlichkeit. Innerweltliche Askese, Disziplin, Ordnungssinn, klare, eingängige Rhetorik und ein Image als „pater familiae“ lassen ihn glaubwürdiger und durchsetzungsfähiger erscheinen als seine Gegner. Drittens erweckt Uribes populistischer Politikstil in der kolumbianischen Öffentlichkeit den Eindruck, dass er ein Verteidiger der Bürger gegen die Zumutungen und Begehrlichkeiten der staatlichen Bürokratie sei. (Blumenthal 2006)

Eine ernsthafte Analyse muß jedoch tiefer bohren. In erster Linie sollte dabei die Frage beantwortet werden, welches der Preis von Uribes Politik ist und inwiefern sie zu einer dauerhaften Lösung des kolumbianischen Konflikts beiträgt.

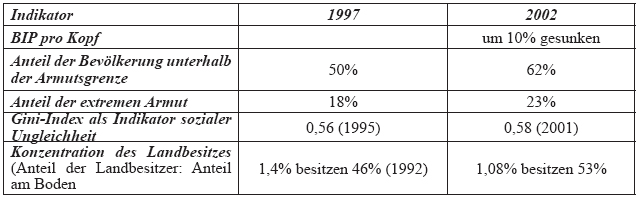

Tabelle 2: Soziale und ökonomische Folgen des Konflikts

Quelle: Kurtenbach 2005:20

Zwar scheint sich Uribe durchaus bewusst zu sein, dass die Durchsetzung seiner Politik der „demokratischen Sicherheit“ flankierender Strategien in Gestalt einer verbesserten Steuerpolitik und sozialer Entwicklung bedarf. Die Crux besteht jedoch darin, wie er die Schwerpunkte innerhalb dieses strategischen Dreiecks setzt.

Bei der Betrachtung seiner bisherigen Politik wird schnell klar, dass ihr Fokus klar auf die Durchsetzung von Sicherheit gerichtet ist.(Marks 2007:50, 55) Dabei kommt es ihm darauf an, den „gordischen Knoten“ des kolumbianischen Konfliktes, der sowohl in den Augen Washingtons als auch in seiner eigenen Wahrnehmung durch die FARC verkörpert wird, zu isolieren, um ihn dann endgültig zu durchtrennen (Marks 2007:51). In den sechs Jahren von Uribes bisheriger Amtszeit hat der Primärkonflikt Staat vs. FARC gegenüber allen anderen Teilkonflikten klar an Schärfe und Bedeutung gewonnen: die Paramilitärs sind mit ihrer weitgehenden Demobilisierung als autonomer politischer und militärischer Akteur im Sinne einer Konkurrenz oder Alternative gegenüber dem Staat neutralisiert, die kolumbianische Armee ist im Ergebnis einer erfolgreichen Militärreform deutlich gestärkt worden, die gefühlte und zum Teil auch die reale Sicherheit für die Bürger hat sich erhöht und die FARC sind nicht nur militärisch in die Defensive gedrängt worden, sondern vor allem auch politisch so isoliert wie kaum zuvor.

Dennoch bleiben drei Grundprobleme bestehen oder verschärfen sich sogar noch durch Uribes Politik: Erstens zahlt die kolumbianische Bevölkerung in Gestalt zunehmender Militarisierung bzw. Para-Militarisierung von Staat und Gesellschaft einen sehr hohen Preis (Hörtner 2006: 227ff.). Die Fokussierung der Regierungspolitik auf die militärische Lösung des kolumbianischen Konflikts wird nicht nur dessen Komplexität und Langlebigkeit nicht gerecht, sie gefährdet auch alle bisher erreichten Fortschritte des Demokratisierungsprozesses. Zweitens lässt sie die ökonomisch-strukturelle Grundlage für die Persistenz des Konfliktes und die Aktionsfähigkeit von Gewaltakteuren, die Drogenökonomie, intakt. Es ist sogar zu befürchten, dass die Drogenmafia in den demobilisierten, aber kaum integrierten Paramilitärs eine zusätzliche Quelle zur Stärkung ihrer Positionen findet. Drittens bleiben die FARC auch nach den Schlägen, die sie gerade in letzter Zeit einstecken mussten, militärisch weiterhin voll handlungsfähig. Es ist Uribe trotz der größten Offensive, die die FARC je zu überstehen hatten, nicht gelungen, deren historische Zentren und Rückzugsräume zu erobern oder zu zerstören.

Uribes Politik, die sich als state-building durch counterinsurgency charakterisieren ließe, bewirkt genau das Gegenteil dessen, was sie erreichen will: Statt den Staat zu stärken, werden seine sowieso schon schwachen demokratischen Elemente ausgehöhlt und der kolumbianische Konflikt eskaliert in Richtung seiner Regionalisierung, was wiederum negativ auf die nationale Sicherheit zurückschlägt. Uribes Politik der „demokratischen Sicherheit“ ist weder demokratisch, noch erhöht sie langfristig die Sicherheit. Sie ist vielmehr ein Spiel mit dem Feuer in einer Region voller Pulverfässer.

Auf dem Weg der Eskalation: Regionalisierung und Transnationalisierung eines ungelösten Konflikts

Spätestens mit den Ereignissen vom März 2008 ist auch der internationalen Öffentlichkeit klar geworden, dass der bewaffnete Konflikt in Kolumbien jederzeit die gesamte Region in Brand setzen kann. Auch in Deutschland schrillten plötzlich die Alarmglocken. Führende Blättern sahen die nördliche Andenregion „am Rande des Krieges“ (Die Zeit vom 7. 3. 2008) und titelten mit den Worten des venezolanischen Präsidenten Chávez: „Es geht um Krieg und Frieden“ (FAZ vom gleichen Tag). Zwar hat sich die Stimmung mit der formellen Beilegung des konkreten Streitpunktes erst einmal wieder beruhigt, die tieferen Ursachen für ein Wiederaufflammen der Gefahr eines bewaffneten Konflikts zwischen Kolumbien und seinen unmittelbaren Nachbarn bestehen jedoch fort.

Die Rekonstruktion der Handlungsmuster der beteiligten Akteure und die sich daraus entwickelnde Dynamik bei der jüngsten Krise verweisen bereits auf wesentliche Ursachen für die Entgrenzung des kolumbianischen Konflikts. Ein erster, unmittelbarer Regionalisierungseffekt entsteht „im militärischen Bereich … durch grenzüberschreitende Operationen bewaffneter Akteure“ (Jäger 2007:176), die die Nachbarländer als Rückzugs-, Rekrutierungs- und Nachschubgebiete nutzen. Solange Uribe auf die militärische Lösung des Kolumbienkonflikts setzt und dabei nicht vor der Verletzung der Souveränität der Nachbarländer durch kolumbianische Streitkräfte zurückschreckt, die anders als die privaten Gewaltakteure als staatliche Institution agieren, bleibt die Gefahr einer bewaffneten Eskalation zwischen den Staaten des nördlichen Andenraumes akut. Zwar engagiert sich bisher keines der Nachbarländer Kolumbiens offen militärisch und der kolumbianische Konflikt wird auch in seiner sozialen Dimension als „nur gering regionalisiert“ eingeschätzt (Jäger 2007:179), aber es gibt andere Faktoren, die in Richtung seiner Entgrenzung wirken. Diese Faktoren sind in erster Linie ökonomischer Natur, wobei hier analytisch zwischen Transnationalisierung und Regionalisierung zu unterscheiden ist, auch wenn es in der Praxis zu zahlreichen Überschneidungen zwischen beiden Entgrenzungsprozessen kommt (Jäger 2007:181).

Gemeinsame, entscheidende Quelle sowohl der Transnationalisierung als auch der Regionalisierung des kolumbianischen Konflikts ist die Drogenökonomie. Diese ist nicht nur illegal, sondern hat zudem grundsätzlich transnationalen Charakter. Da sie nicht nur als Teil der globalen Schattenwirtschaft fungiert, sondern auch Kern der Ökonomie des Krieges im kolumbianischen Konflikt ist, überträgt sich diese Tendenz der Transnationalisierung auf diesen. Die wichtigsten Mittler und Träger der Transnationalisierung sind vor allem jene am Konflikt beteiligten Akteure, die zur Aufrechterhaltung ihrer Handlungsfähigkeit (nichtstaatliche Gewaltakteure) oder im Zuge der Bekämpfung der Drogenökonomie (USA und andere darin involvierte Staaten) gezwungen sind oder sich dazu veranlasst sehen, ihre diesbezüglichen Aktivitäten ebenfalls zu transnationalisieren.

Da aber in der Andenregion in Hinblick auf die Drogenökonomie eine regionale Arbeitsteilung und Vernetzung existiert, wirkt diese zugleich als Quelle der Regionalisierung des kolumbianischen Konflikts. Verdeutlichen lässt sich dies am besten am so genannten Ballon-Effekt. Ursprünglich waren innerhalb der regionalen Arbeitsteilung der Drogenökonomie Bolivien und Peru primär Anbaugebiete, während in Kolumbien das Kokain produziert und von dort aus weiter in Richtung USA transportiert wurde. Die großen Drogenkartelle waren deshalb auch in Kolumbien ansässig. Mit der mehr oder weniger erfolgreichen Bekämpfung der Anbaugebiete verlagerten sich diese immer mehr nach Kolumbien und blieben damit in der Summe in Ausdehnung bzw. Produktivität weitgehend konstant, nur dass sich jetzt die Aufteilung zwischen den einzelnen Andenstaaten verändert hatte. Hinzu kommt, dass die Kokaproduzenten mit Dezentralisierung und dem Anbau verbesserter bzw. angepasster Sorten auf die Bekämpfungsmaßnahmen reagierten.

Dieser Ballon-Effekt ist nicht nur prägnanter Ausdruck des inzwischen erreichten Grades der Regionalisierung der Drogenökonomie, sondern zugleich Ausdruck der Regionalisierung des gewaltsamen Kampfes um jene Ressourcen, die zu ihrer Aufrechterhaltung bzw. für die Nutzung ihrer Ergebnisse erforderlich sind. Da alle beteiligten Akteure mit hohem Einsatz und hohem Risiko „spielen“, kann der hohe Regionalisierungsgrad der Drogenökonomie jederzeit unmittelbar auf den Konflikt selbst durchschlagen und diesen in seiner regionalen Dimension weiter eskalieren lassen.

Umgekehrt verstärkt jede weitere Militarisierung des Kampfes gegen die Drogenökonomie die Regionalisierung des kolumbianischen Konfliktes, wie sich an den Auswirkungen des Plan Colombia, besonders gegenüber Ecuador, zeigen lässt. Inzwischen ist dieses südliche Nachbarland Kolumbiens, das im Rahmen einer „Hammer- und Amboß-Strategie“ direkt in die Bekämpfung der „Narcoguerilla“ eingebunden ist, zum Opfer der daraus resultierenden Regionalisierungs- und Militarisierungstendenzen geworden. Dies zeigt sich auf mannigfaltige Weise: in der dramatischen Zunahme des Drogen- und Waffenhandels, der wachsenden Präsenz bewaffneter Gruppen und dem damit verbundenen Anstieg der Gewalt, in der wachsenden Zahl kolumbianischer Flüchtlinge, die auf ecuadorianischem Territorium Schutz und Zuflucht suchen, in der Militarisierung der Grenze zu Kolumbien sowie den Folgen der chemischen Besprühung, die sowohl die Gesundheit der davon betroffenen Ecuadorianer als auch deren Lebensgrundlagen massiv schädigt.

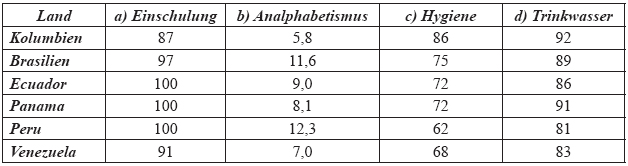

Tabelle 3: Entwicklungsdaten von Kolumbien und den Nachbarländern (aus Jäger 2007:30)

a) Nettoeinschulungsrate (in %) 2002/2003

b) Analphabetismus der über 15jährigen (in %) 2003

c) Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Sanitäreinrichtungen (in %) 2002

d) Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Trinkwasser (in %) 2002

Eine besonders deutliche Illustration der Einbindung Ecuadors in die Regionalisierungs- und Militarisierungstendenzen des kolumbianischen Konfliktes stellt die Errichtung des US-amerikanischen Stützpunktes in Manta (siehe Glossar) dar (Jäger 2007:251-276)

Während Ecuador fast so etwas wie eine „Geisel“ im kolumbianischen Konflikt ist, spielt Venezuela – schon allein aufgrund seines (geo-)politischen Eigengewichts und der Bedeutung der gemeinsamen Grenzregion für beide Länder – eine andere, aktivere Rolle. Aus der Sicht Kolumbiens gestalten sich die zwischenstaatlichen Beziehungen zu seinem östlichen Nachbarn am schwierigsten (Jäger 2007:246). Daß dies Chávez umgekehrt ähnlich einschätzt, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Venezuela 30.000 Militärangehörige an seiner Westgrenze konzentriert hat (ebenda:249). Es ist zwar offensichtlich, dass die Spannungen und Probleme zum Großteil aus der unterschiedlichen politischen Ausrichtung beider Länder resultieren. Diese haben aber vor allem deshalb eine derartige Brisanz erlangen können, weil infolge der Regionalpolitik der USA eine ideologisch wie geopolitisch motivierte Aufheizung der Beziehungen zwischen den drei ungleichen Akteuren stattgefunden hat. Während Kolumbien für die USA der wichtigste und zuverlässigste Stützpfeiler in Lateinamerika ist und in seiner Bedeutung auch schon mit der Stellung Israels im Nahen Osten verglichen worden ist, gilt Venezuela in den Augen Washingtons als größter Unruhestifter und gefährlichste Herausforderung im „eigenen Hinterhof“. Erst diese Rollenzuweisung macht die Beziehungen zwischen den beiden Andenstaaten für die gesamte Region derart riskant.

Das eigentliche Problem von Uribes Aktion Anfang März 2008 besteht darin, dass Militarisierung und Regionalisierung des kolumbianischen Konfliktes deutlich forciert worden sind, ohne dass damit die Hauptquelle für dessen Persistenz und Sprengkraft, die Drogenökonomie, in irgendeiner Weise eingedämmt worden wäre. In Hinblick auf die FARC dürften sich zudem die Fronten, die – wie die vorangegangenen Verhandlungen gezeigt hatten – bereits etwas aufgeweicht waren, erneut verhärten. Bleibt die Frage, wem das Ganze nützt.

Die kolumbianische Konfliktformation

Beim kolumbianischen Konflikt handelt es um einen Konflikt, der sich nicht nur durch seine lange Dauer (60 Jahre) und die Vielzahl der an ihm beteiligten Akteure, sondern darüber hinaus durch eine äußerst komplexe Ursachenstruktur, zahlreiche, sich überschneidende Konfrontations- und Kooperationsmuster sowie widersprüchliche und wechselhafte Dynamiken auszeichnet. Will man eine adäquate Vorstellung von seinem Wesen und seinen Lösungsmöglichkeiten gewinnen, sollte man sich eine Gesamtsicht über die kolumbianische Konfliktformation verschaffen.

Tabelle 4: Kolumbianische Konfliktformation

Quelle: Eigener Entwurf (auf der Grundlage von Jäger 2007 und König 1997)

Wie die hier präsentierte Tabelle zeigt, lassen sich die Struktur des kolumbianischen Konfliktes, seine historische Genese und die Verzahnung der einzelnen Teilkonflikte als Konfliktformation verstehen. Die Verwendung dieses Begriffes für Kolumbien soll verdeutlichen, dass es sich dabei um die Akkumulation verschiedener, meist ungelöster Konflikte handelt, die in der historischen Abfolge ihres Auftretens drei „Schichten“ bilden. Jeder dieser drei Konfliktschichten hat spezifische Akteure und Teilkonflikte hervorgebracht, die interagieren bzw. sich vermischen. Diese Schichtungen, Überschneidungen und Vermischungen verschiedenster Konfliktstrukturen und –akteure verleihen dem kolumbianischen Konflikt eine Komplexität, die jedes einseitige Herangehen bei der Ursachenanalyse und Konfliktbearbeitung ad absurdum führt. Im Folgenden soll versucht werden, einige zentrale Schlussfolgerungen zu formulieren:

1. Die älteste Konstante und in dieser Eigenschaft zugleich historische Grundlage des Kolumbienkonflikts ist die bis heute andauernde Schwäche des Staates. Sie resultiert ursprünglich aus der Verbindung von Elite- und innerkolumbianischen Regionalkonflikten, die sich bis ins 20. Jahrhundert gegenseitig verstärkten und historisch gesehen die erste Schicht der Konfliktformation bilden.

2. Zwar kam es zwischen 1930 und 1948 zu einem partiellen Interessenausgleich zwischen den beiden politischen Elitefraktionen und damit zur zeitweiligen Stabilisierung und Konsolidierung des Staates, was die Liberalen für längst überfällige Reformen im Sinne der Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft nutzten. Die daraus erwachsenden neuen Herausforderungen (soziale Frage und Demokratiefrage) und Konflikte (Landkonflikt, Aufschwung der Arbeiterbewegung) überforderten jedoch sowohl die Akzeptanzbereitschaft der Konservativen als auch die Durchsetzungsfähigkeit und den Reformwillen der Liberalen. Die Konflikte der Modernisierungsphase der 1920er und 1930er Jahre, die neue Herausforderungen schuf und große Erwartungen weckte, bildet die zweite Schicht der kolumbianischen Konfliktformation

3. Der Bogotazo von 1948 bildet in mehrfacher Hinsicht einen Knoten- und Scheidepunkt innerhalb der Konfliktformation. Zum einen bündelten sich die verschiedenen ungelösten Konflikte der ersten und zweiten Schicht zu einem gordischen Knoten, der in der Gewaltexplosion nach der Ermordung Gaitáns zwar zerschlagen werden konnte, jedoch nur um den hohen Preis eines Kollaps des Staates und der Anomie der Gesellschaft. Zum anderen gingen damit sowohl die Chance einer reformistischen Konfliktbearbeitung, wie sie der von Gaitán repräsentierte „Populismus von unten“ geboten hätte, als auch die weniger wahrscheinliche Möglichkeit eines revolutionären Systembruchs verloren. Resultat war die diffuse Ausbreitung anomischer Gewalt, die eine in ihrer Intensität schwankende Konstante der kolumbianischen Konfliktformation bleiben sollte.

4. Mit dem Frente Nacional kam es zwar im Ergebnis eines Elitepakts zwischen Konservativen und Liberalen zu einer relativen Beruhigung und Stabilisierung, jedoch um den Preis von Reformblockade und Exklusion, was alle inzwischen angehäuften Konflikte ungelöst ließ und zum Teil noch verschärfte. Die Lebensfähigkeit der Guerilla als politische und militärische Alternative basiert seitdem darauf, wie sie in der Lage ist, jene beiden Probleme, denen sie ihre Entstehung in erster Linie verdankt, nämlich Land- und Demokratiefrage, miteinander zu verbinden und plausible Strategien ihrer Lösung in den Kolumbienkonflikt einzubringen versteht.

5. Unter der „Käseglocke“ des Frente Nacional dauern nicht nur die alten, ungelösten Probleme (Staatsschwäche) und Konflikte (Staat vs. Guerilla) fort. Mit der Etablierung einer Drogenökonomie, die sich vor allem wegen der unbewältigten Folgewirkungen der ersten (Staatsschwäche) und zweiten Konfliktschicht (nichtstaatliche Gewaltakteure) dauerhaft ausbreiten kann, bildet sich eine weitere, neue Schicht der kolumbianischen Konfliktformation heraus. Ihre Eigenschaften (transnational, illegal, gewaltfördernd, hohe Renten) führen dazu, dass über das Wirken alter (Guerilla) und neuer nichtstaatlicher Gewaltakteure (Paramilitärs, Drogenmafia) die Staatsschwäche in Staatszerfall umschlägt.

6. Das „Einnisten“ der Drogenökonomie in den kolumbianischen Konflikt ist die entscheidende, strukturelle Basis sowohl für dessen Fortdauer wie auch für dessen Regionalisierung und Transnationalisierung. Sie verschafft den nichtstaatlichen Gewaltakteuren ein hohes Maß an Autonomie und Aktionsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund bewirken alle Schritte der weiteren Militarisierung des Konflikts nur dessen weitere Eskalation statt ihn „auszutrocknen“.

7. In Hinblick auf eine möglichst gewaltarme und nachhaltige Lösung des kolumbianischen Konfliktes lassen sich aus den oben formulierten Punkten einige zentrale Prämissen ableiten:

a) Jede weitere Regionalisierung und Militarisierung des Konfliktes birgt die Gefahr einer Eskalation und Ausweitung in sich, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Alle Maßnahmen, die zu einer Re-Nationalisierung und De-Militarisierung des Konfliktes beitragen, sind nachdrücklich zu unterstützen.

b) Hauptquelle der Regionalisierung und Transnationalisierung des Konfliktes ist die Drogenökonomie. Aus ihrem illegalen Charakter resultiert zudem eine hohe Gewaltbereitschaft aller beteiligten Akteure, die aufgrund der gewaltigen Renten, die mit dem Drogenhandel zu erzielen sind, darin bestärkt werden, den Konflikt zu verlängern statt an seiner Lösung zu arbeiten. Im Zentrum aller Anstrengungen zur Konfliktlösung muß deshalb das Austrocknen der Drogenökonomie stehen. Da alle bisherigen Versuche einer militärischen Bekämpfung gescheitert sind, sollte vor allem auf eine Entkriminalisierung und ökonomische Alternativen gesetzt werden.

c) Ohne tiefgreifende Reformen zur Lösung der Landfrage und zur Verbesserung der sozialen Situation der Marginalisierten ist eine Beendigung des Konfliktes nicht zu haben. Die Verweigerung solcher Reformen durch die kolumbianische Oligarchie und die von ihr gestellten Regierungen verschafft der Guerilla nicht nur ihre Legitimations- und Unterstützerbasis, sondern sie trägt auch maßgeblich zur Aufrechterhaltung und Stärkung der Drogenökonomie bei.

d) Den Schlüssel für die De-Eskalation des Konflikts halten die USA und Uribe in ihren Händen. Derzeit setzen beide stur auf die militärische „Lösung“ des Konflikts und verschärfen ihn damit. Aus ihrer Sicht würde die Vernichtung oder Kapitulation der FARC den Konflikt lösen, was jedoch mit Blick auf die Komplexität der kolumbianischen Konfliktformation wenig realistisch ist. Ein Verzicht auf die derzeitige Conterinsurgency-Strategie und ein ernsthaftes Verhandlungsangebot an die FARC wären ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sollten sich alle Akteure darüber im Klaren sein, dass auch im besten Falle ein langer und steiniger Weg vor ihnen liegt. Letztlich geht es darum, einen Wechsel des Entwicklungspfades durchzusetzen. Ohne die Transformation der gesamten Gesellschaft, die zu einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung Kolumbiens führt, bleibt eine dauerhafte Lösung des kolumbianischen Konflikts Illusion.

Literatur:

Die bibliographischen Angaben der in Klammern angegebenen Quellen finden sich im Dossier unter der Rubrik „Literaturempfehlungen“

Hallo,

ich bin gerade im Rahmen eines Artikels über Kolumbien und dem andauernden Konflikts durch den VEN auf diese Seite gestoßen.

Ich möchte wissen, inwieweit diese Angaben mit den Angaben aus and. Quellen z.B. wikipedia & Co. übereinstimmen?

Außerdem: die PDF-Datei kann man nicht herunterladen und der Link zu ‚Kolumbien und Venezuela | Carta(gena) de Frieda‘ funktioniert ebenfalls nicht.

Ich benötige Informationen für einen kleinen Artikel im Netz, der die Probleme Kolumbiens beschreibt und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.

mfg Francis Bee